名義上はキャノンボール・アダレイがリーダーですが、実質的にはマイルスがリーダーのこの一枚は、色々な「ジャズ・ベスト○○」だとか「必聴!ジャズ○○選」などには必ず取り上げられている永遠の名盤です。そして、その名声を決定付けているのが冒頭の「枯葉 (Autumn Leaves)」。タバコ屋のJTがジャズに力を入れていた時期があって、タバコの販促もかねて(ジャズマンの昔の写真には喫煙シーンが多いので) "Select Jazz"という番組をFMで放送したり、リスナーからアンケートを取って本を出したりしていました。そのアンケートでトップだったのが、ここで紹介する『サムシン・エルス』の「枯葉」でした。JTでは更に上記番組や本とリンクさせた "Select" という紙巻タバコも売り出して、ジャズ・ファンとしての義理もあって一度吸いましたが不味いタバコで常用することはありませんでした。いまどうなっているのか「リビングショップ安藤」というタバコの事典サイトと呼んでも差し支えないようなタバコ屋のサイトを検索しましたが「廃止銘柄」に分類されていました。

さて、この「枯葉」ですがマイルスお気に入りのピアニスト、アーマッド・ジャマルのアレンジを使って更にテンポを落とすことによって独特の雰囲気になっているわけです。メンバーはマイルス(tp)、キャノンボール(as)、ハンク・ジョーンズ(p)、サム・ジョーンズ(b)、アート・ブレイキー(ds)。ハンクの印象的なイントロからホーンが入り、 "'Round Midnight" を思い出させるようなユニゾンのヴァンプが入って、マイルスの抑えに抑えたテーマが始まります。マイルス得意の「泣きのペット」ですね。これを受けるキャノンボールのソロは「笑いのアルト」とか「空襲サイレン」などとしばしば貶されますが、私としては抑えたマイルスとの対比が面白くてOK、これでキャノンボールまでしんみりしてしまっては面白くない。この後出てくるマイルスのソロはカウント・ベイシーではないけれど、「最小限の音符で最大の効果を出している」名アドリブだと思います。ハンク・ジョーンズのソロもマイルスの狙った効果を疎外しないように抑え目で玉を転がすようなピアノタッチ。アート・ブレイキーも抑えに抑えたドラミングです。そして忘れていけないのはサム・ジョーンズ。彼のベースラインがくっきりと捉えられているからこそ、この演奏が名演となっているわけです。同時に、それを捉えた録音エンジニア、ルディー・ヴァン・ゲルダーも忘れてはいけません。中音域が凝縮されブワーッと飛び出すエネルギッシュな録音であることも、このアルバムの名盤度を高めています。

ここでの解釈があまりに完成されたものであったためか、マイルスはこのフォームでの「枯葉」を封印してしまいました。後の「イン・ベルリン」などではチョッパヤの「枯葉」になっていて、曲名を見て買った私など、最初聞いたときに「フシが違うよ」などと呟きましたよ。まあ嘘ですけれどね 😛

それ以外の曲も、それぞれに聴きどころがあるものの、やはりこのアルバムは「枯葉」一発の評価で十分だと思います。

国内CDはいまの所在庫限りという感じですが、2008年の3月にRVGコレクション(エンジニアのルディー・ヴァン・ゲルダーが「リマスター」を手がけたCD)で再発されるようです。

Tags: Adderley, Cannonball · alto sax · Blakey, Art · Davis, Miles · Jones, Hank

レスター・ヤングの直系といってもいいズートは、同じレスター派のスタン・ゲッツと比べるとサウンドはよりウォームで、フレーズも切れ味鋭いゲッツとは対照的に優しくて人柄の良さが出ています。実際に人柄はよく(辛らつな風刺も得意だったようですが)ミュージシャン仲間からも好かれるジャズマンでした。ベニー・グッドマンやアーティー・ショウ、ウディー・ハーマンやスタン・ケントンといった名門ビッグバンドを渡り歩いたという経歴だけでもその実力は分かります。ウディー・ハーマン時代は、フォーブラザーズという「アンサンブル化されたレスター・ヤング」の一翼を担っていたことでも有名です。

ズートの代表作というと本アルバムの他、50年代から60年代では『モダン・アート・オブ・スイング』、『ダウン・ホーム』、『アーゴのズート』、『イン・パリ』があり、またアル・コーンとのテナー・デュオ物がコンスタントに続きました。70年代に入ってからは一連のパブロ物があります。パブロには亡くなる85年まで在籍していましたが、あのレーベルは醜ジャケットで有名で、おまけにズート本人がお世辞にも美男子とは呼べないので、彼の顔をどアップにしたジャケットのLPなど「本当に売る気があるのか?」と思ってしまうほど、商品としての色気に欠けていました。

このアルバムのタイトルは『ズート・シムズ・イン・パリ』で、同タイトルのアルバムがもう一つあるので、区別するためにレーベル名から『デュクレテ・トムソンのズート』などと呼んでいます。『イン・パリ』がワン・ホーン物であるのに対して『デュクレテ・トムソン』のほうはトランペットとの二管編成で録音時間もたっぷりあることから、かなり思い切った吹きっぷりになっています。メンバーはズート(ts)、ジョン・アードレイ(tp)、アンリ・ルノー(p)、ブノワ・ケルサン(b)、シャルル・ソードレ(ds)となっています。録音は1956年3月。ジェリー・マリガンのグループで渡仏した際に吹き込まれたもので、いわゆるショクナイ(内職)です。

1曲目 "Captain Jetter" はアンリの曲。アニソンみたいなタイトルですが、しっかりとしたハードバップの曲で "Softly" のコードか。ズートもいつになく吹き上げています。2曲目のブルース "Nuzzolese Blues" はズートのブルースに対する理解の深さがよく現れています。アードレイはスカスカの音なのになんだか憎めない個性を醸し出しているところが面白い。後テーマはテナーとペットのユニゾンで、パーカーがよく吹いていたブルースのクリシェ(決まり文句)を出したりしています。3曲目のスタンダード "Everything I Love" の出だしは、なんだかパーカーのヴァーヴでの「ナウズ・ザ・タイムセッション」のようなピアノのイントロ。この頃ブームだったんでしょうかね?

4曲目、クインシー・ジョーンズのバラード "Evening in Paris" はズートがワンホーンで吹いていますが、サブトーンを駆使したズートならではのバラード奏法が印象的です。5曲目 "On the Alamo" もよい。 "My Old Flame" (6曲目)はバラード扱いなのですが、Aメロの2小節目がいきなりフラットセブンスに落ちるのでブルースのような雰囲気の曲。ズートもブルース風に吹いています。最後の "Little Jon Special" はアードレイの曲ですが曲の雰囲気といい、アレンジの決め方といい、典型的な「ウェスト・コースト・ジャズ」の技法です。

このアルバムのもう一つの特色は、1956年のモノラル録音なのに驚くほど音がよいことです。ヨーロッパ録音というのが関係しているのかもしれませんが、オーディオ・マニアではないので、よくは分かりません。この一日前に吹き込まれたベーシスト違いのセッション4曲が追加されたCDが昔出ていましたが、今回リンクを貼ったのはオリジナルフォームのCDです。

Tags: Sims, Zoot · tenor sax

このアルバムはおそらく一番最初に買ったりー・コニッツです。スイング・ジャーナルのゴールドディスク(GD)に選定されているので目に付いたのでしょう。今聴いてみると、ゴールドディスクというのはちょっと疑問ですが、リー・コニッツのアルバムとしては親しみやすい演奏であり、なおかつまだ閃きを失っていないので、聴いておくべきアルバムといえるでしょう。

メンバーはリー・コニッツ(as)、ドン・フェララ(tp)、サル・モスカ(p)、ピーター・インド(b)、そしてシャドー・ウィルソン(ds)。ドラム以外は皆トリスターノ門下です。レニー・トリスターノはビバップと同じ時期に活躍したピアニストで、ビバップの代理コードの理論は十分理解しつつ、フレージングやリズムにおいてビバップとは全く違う行き方を取ったイノベーターの一人。彼の一派の録音を聴くと、同じ理論に立脚しながらバップとはずいぶん違う演奏に仕上がっているので、ジャズというのは理論ではなくてテイストなんだということがよく分かります。ここを忘れるとオルタードスケールをマスターしたからジャズが出来るとかジャズらしく演奏できるといった、ジャズ研のD年あたりが犯しそうな勘違いをすることになります。このアルバムは、トリスターノ一派としての理論や手法をベースにしながらより「分かりやすくなった」時期のリー・コニッツが聴けます。

1曲目の "Sunflower" はトランペットのドン・フェララの曲。コーラスの構造を無視して切れ目のない、長く起伏に富んだラインというトリスターノ楽派に特徴的なアドリブを聴くことができます。2曲目はバラード "Stairway to the Stars"。同じ白人アルトでもアート・ペッパーのように情緒を絡ませて吹くタイプではないので、コニッツのバラードは淡白そのもの。よくいえば渋い、悪くいえば辛気臭い演奏です。3曲目の "Movin' Around" は、再びフェララの曲でアップテンポの演奏。ここでもコニッツは独自の語法で演奏していますが、フェララ、モスカのソロも同じ気分を共有しているのでまとまりのある演奏になっています。

4曲目 "Kary's Trance" は、ジャック・ロレンスの "Play Fiddle Play" のコードを使ったコニッツのオリジナルで、『インサイド・ハイファイ』というアルバムでも演奏しています。後半でコニッツとフェララによる4バース・チェンジが聴けます。"Crazy, She Calls Me" は再びバラード。ペット抜きのワンホーンでやはり渋くやっています。

最後の曲 "Billie's Bounce" は、パーカーのブルース。トリスターノ派はパーカーに影響を受けないように、できるだけ彼の演奏や曲とは距離を置いていたといわれますが、ここで取り上げているということは、もはやコニッツがそういう師の教条を守らなくなったことが窺えるわけです。この演奏の面白いところはトリスターノ派の演奏とパーカーの引力との間で引き裂かれそうなコニッツで、長くうねるラインと4小節や8小節ごとにピリオドを打っていくようなバップのスタイルが混在していることです。フェララのほうはもっと開き直っていて、バップそのもののフレーズを表に出して吹いています。モスカはぎこちない。そして最後にパーカーが『サヴォイセッション』で吹いたアドリブラインをそのままコピーして、アルトとペットのユニゾンで吹いています。『トランキリティー』では、"When You Are Smiling" で同じようにビリー・ホリデイとやったときのレスターのアドリブをコピーしてアルトとギターのユニゾンで演奏していますが、「あっ!出たっ!」という感じになって印象に残りますね。

コニッツというと『サブコンシャス・リー』で、これはとてつもない名盤なんですが、けっこう難解というか元曲をよく知っていて、それをバップだとどう料理するかまで知っていると、初めて楽しめる作品です。それに比べて『ヴェリー・クール』は、渋いには渋いけれど、もっと親しみやすくてコニッツの特徴もよく分かるアルバムになっています。ただし、あまりクールではない(not very cool)ですよ。涼みたい人はボッサ・ゲッツのほうがよいでしょう 🙂

Tags: alto sax · Konitz, Lee

RCAの歴史的音源を油井先生の監修・選曲で、今も続くレコード屋「新星堂」が出した2枚組みLPです。エリントンの記事で書いたようにRCA系の膨大な音源の中から「ジャズ栄光の巨人たち」という全20枚の厳選集が出ていました。下がカタログ、クリックしてください。

catalog 1; catalog 2

しかし、更にその中から21曲を選び出してモダン以前のジャズの歴史を俯瞰できるように作られたのがこの2枚組みアルバムです。今回は資料的な意味合いが強いので、私の主観はほどほどにして曲を紹介したいと思います。この2枚組みは4面にそれぞれ1)サウンド・オブ・ニューオリンズ、2)サウンド・オブ・シカゴ、3)サウンド・オブ・スイング、4)サウンド・オブ・オールスターズとテーマを設定し、ニューオリンズジャズ、シカゴジャズ、スイングジャズ、ジャムセッションの特質を描き出すように編纂されています。

1-A(サウンド・オブ・ニューオリンズ)

- When the Saints Go Marching In (バンク・ジョンソンのニューオリンズバンド 1945):40年代の「ニューオリンズ・リバイバル」期の演奏。ジョージ・ルイスの力強いクラリネットが印象に残ります。

- Original Dixieland One-Step (オリジナル・ディキシーランド・ファイブ 1936)

- Black Bottom Stomp (ジェリー・ロール・モートンのレッド・ホット・ペッパーズ 1926):ジャズ史上最大の「うそつき男」(なぜなら「ジャズは俺が作った」と言っているから)ジェリー・ロールの名演。

- Swing Out (ヘンリー・レッド・アレン楽団 1929):新しいトロンボーン奏法の開祖J.C.ヒギンバッサムが聞ける。

- Heah Me Talkin' (ジョニー・ドッズ楽団 1929):ニューオリンズスタイルの真性の姿。

- Maple Leaf Rag (シドニー・ベシェのニューオリンズ・フィートウォーマーズ 1932):ビブラートを効かせまくったベシェのソプラノサックスが力強い。

- Mahogany Hall Stomp (ルイ・アームストロングのディキシーランド・セブン 1946):サッチモ中期の名演。「マホガニーホール」とはニューオリンズに昔あった売春宿。

1-B(サウンド・オブ・シカゴ)

- Sedin' the Vipers (メズ・メズロウ楽団 1933):「サウンド・オブ・シカゴ」といっても全てニュー・ヨークでの吹き込み。

- The Panic Is On (メズ・メズロウのスイング・バンド 1936)

- That's the Serious Thing (エディー・コンドンのホット・ショッツ 1929):黒人街の火事には、わざと出動を遅らせた消防隊に対するプロテストソング。

- Hello Lola (マウンド・シティー・ブルー・ブロウアーズ 1929):レッド・マッケンジーというカズー(櫛に紙を巻いた楽器)を吹く男がリーダーのノベルティーバンドだが、ジャズマンたちもここで働いていた。なんとグレン・ミラーのジャズ・ソロが聴ける貴重な演奏。

- The Eel (バド・フリーマンのスマ・カム・ロード楽団 1939):もうモダンジャズ始まっちゃうよという時期の演奏だが、バド・フリーマンの文字通り「鰻」のようにつかみどころない特徴がよく現れた演奏。

- Back in Your Own Back Yard (ポール・ホワイトマン楽団 1928):ジャズでないのに「キング・オブ・ジャズ」に一時祭り上げられたポール・ホワイトマン楽団だが、ビックス・バイダーベックのホット・ソロが聞こえる。

- That Da Da Strain (マグシー・スパニアのラグタイムバンド 1939):どちらかというとニューオリンズスタイル。

2-A(サウンド・オブ・スイング)

- Black and Tan Fantasy (デューク・エリントン楽団 1945):再演物。

- Peckin' (ベニー・グッドマン楽団 1937):BG最盛期のスイングスタイルの演奏。ハリー・ジェイムス(tp)、ジーン・クルーパー(ds)が光る。

- Shoe Shine Boy (フレッチャー・ヘンダーソン楽団 1936):BGの元となる歴史上もっとも偉大なバンド。ロイ・エルドリッジ(tp)、チュー・ベリー(ts)が聴けます。

- Rocly Road (マッキニーズ・コットン・ピッカーズ 1930):フレッチャー・ヘンダーソン・スタイルというアレンジ・スタイルを生み出したドン・レッドマンによる「ミュージシャンズ・バンド(プロの音楽家が聴くようなバンド)」。

- Ain't Misbehavin' (フランス・ホット・クラブ五重奏団 1937):ステファン・グラッペリ(vn)、ジャンゴ・ラインハルト(g)ら欧州のジャズマンがパリで吹き込んだ室内楽的ジャズ。

- Body and Soul (コールマン・ホーキンス楽団 1939):同曲の決定的解釈として名高い演奏。

- Tweed Me (ジョン・カービー楽団 1941):スイング時代のMJQと呼ばれ、優れたアンサンブルとソロの配分も素晴らしいバンド。

2-B(サウンド・オブ・オール・スターズ)

- Shufflin' at the Hollywood (ライオネル・ハンプトン楽団 1939):臨時編成バンドながらハンプトンとチュー・ベリーの優れたソロが交錯する名演。

- Honeysuckle Rose (ジャム・セッション・アット・ビクター 1937)

- Blues (ジャム・セッション・アット・ビクター 1937):二曲とも同じ日の吹き込み。ビクターのスターが集まったジャムセッション。バニー・ベリガン(tp)、トミー・ドーシー(tb)、ファッツ・ウォーラー(p)らが参加。

- The One That Got Away (エスカイヤー・オール・アメリカンズ 1946):男性誌『エスカイヤー』が人気投票を行って集めたオールスターによるジャムセッション。エリントンとジョニー・ホッジス(as)が参加している。

- One O'Clock Jump (メトロノーム・オール・スターズ 1941):アメリカ最古のジャズ雑誌『メトロノーム』による人気投票オール・スターズ。ハリー・ジェイムズが、クーティー・ウィリアムスがコールマン・ホーキンスが、チャーリー・クリスチャンが、カウント・ベイシーがソロを取っています。本当のオールスター。

- The Blues My Baby Gave to Me (フランキー・ニュートン楽団 1939):パナシェ・セッションから。このワンホーン物を入れた意図について油井先生は「聴けば聴くほど味わいが出てくる。オールスターセッションの息抜きには格好のものではあるまいか」と述べています。

- Swing Is Here (ジーン・クルーパのスイング・バンド 1936):名義はジーン・クルーパであるが、実際はベニー・グッドマンの楽団にスターソロイストが客演したピックアップバンド。

Tags: various artists

ちょうど私がモダン・ジャズにのめりこみ始めた80年代初頭というのは、ブルーノートの国内発売の権利があちこち移動していたようで、そのせいか最初の頃はほとんど見かけませんでした。もっともその頃は「ないことすら分からない」状態で、例えばビル・エバンスのリバーサイド物を買うとライナーノーツ裏に広告もかねて「ジャズ50選」などというヴィクター系(プレスティッジ、リバーサイド、コンテンポラリー系)の名盤がずらっと並んでいるのを熟読して、モダンジャズとはつまりそういうものだと思っていたわけです。'83年に東芝EMIが発売元になると、怒涛のように1500番台や4000番台を出してきて、初めてそういうレコード群があることを意識したわけです。ブルーノートで最初に手に入れたのはたぶん今日紹介するBlue Trainでした。それも、どういうわけか重量盤なんです。ひょっとしたらキング盤のほうを買っていたのかもしれませんが、帯以外に手がかりがなく(つまり完全復刻を謳っていたのでしょう)おまけに帯を取っておく習慣がなかったのでどうにも分かりませんが、中身はやはり『ブルー・トレイン』なのでマニアックな憶測はよして曲の方に行きたいと思います。

このアルバムはブレスティッジと契約を結んでいたコルトレーンを、アルフレッド・ライオンが「たった一枚だけ」と説得してブルーノートに吹き込んだアルバムで、このレーベルにおけるリーダー作としてはこの一枚だけです。録音は1957年9月15日。いつも録音にたっぷりと時間をかけるBNとしては珍しく、たった一日で吹き込んでいます。しかしたった一日で作られたとは思えないほど完成されたアルバムに仕上がっています。メンバーはリー・モーガン(tp)、カーティス・フラー(tb)、コルトレーン(ts)、ケニー・ドリュー(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)というそうそうたる顔ぶれです。

1曲目でタイトルチューンの"Blue Train"。いったい何度聴き直したでしょう。印象的なブルースのリフから始まるシンプルな12小節のブルースですが、テーマが終わってコルトレーンのソロとなるとき、巨人がゆっくりと立ち上がっていくような出だしから、急に見晴らしがよくなるというのか世界が広がるようにハーモニーが広がります。このことはマイルスの58 Milesの記事でも書きましたが、これこそコルトレーンの特質です。その後を引き継ぐのがリーー・モーガン。ほんとにやくざで不良っぽいフレーズのソロです。カーティス・フラーなんて普段はあまり意識しないけれど、ここでは印象に残るソロを取り、ピアノベースともアドリブフレーズを覚えてしまうほど聴きました。ケニー・ドリューなんていつもと違って粘っこく3連を多用しているので、ソニー・クラークと間違えそうです。

2曲目の "Moment's Notice"は一度トライしたことがありますが、コードチェンジが頻繁で難しい曲。「ああこうやって『ジャイアント・ステップ』にまで進化していったんだ」ということが分かりました。しかし、聴いている分には爽やかではつらつとした曲です。3曲目の "Locomotion"はスピードのあるブルースでこういう曲でのコルトレーンのラインは当時、「シーツ・オブ・サウンド」と呼ばれていました。カーティス・フラーはトロンボーンの性質上(JJなら別ですが)少しもたついたソロですがそれも微笑ましく、次のリー・モーガンのすばしこいソロと好対照を成しています。

4曲目はLPで言うとB面2曲目で、本当の好演奏が来るポジションですが、ここにも名バラード "I'm Old Fashioned" がきっちりと収まっています。寺島さんは「ロコモーションの勢いで、線路ぎわの石のように跳ね飛ばされる曲」といっていますが、そんなことはありません。コルトレーンの進んだハーモニック・センス、ボントロの味わいのあるソロ、ピアノと続き、その後に来るリー・モーガンはやはりすごい!構成力といい音色のつややかさといいトランペットによるバラードの典型のようなソロとなっています。最後の "Lazy Bird" もコルトレーンの曲らしくややこしい構成を持っていますが、各自素晴らしいソロを取っています。

このアルバムで巨人コルトレーンはゆっくりと立ち上がり、やがて巨大な一歩を踏み出しました。しかしこの巨人はやがて後期になり、あてどもなく内面世界を彷徨いつづける様になってしまった気がします。

Tags: Coltrane, John · Morgan, Lee · tenor sax

ハービーさんによるこのアルバムは、B面1曲目の "Cantaloupe Island" にその人気の原因があるように現在では思われていますが、これは折からのグルーヴ物ブームでUS3によるサンプリングが売れまくったことがきっかけです。ジャズ業界にはこういうことに弱い体質があって、普段ポップスを邪険にしている割りに、ポップス側から火がつくとそれに乗っかって「さあクラブ・シーンではカンタロープだよ」とか「今日はクラブでアフロディジアを踊ってきたよ!」と、踊るクラブと銀座のクラブの違いももわかっていなければ踊りといっても盆踊りぐらいしか経験したことないような評論家まで言い出すところがあります。私も一、二度踊るクラブに連れ出されたことがありますが、あんなのうるさくてがさつなだけで何処がいいのか分からない。大体難聴になりますよ、あんなに耳を聾する環境に長時間いたら。などと踊るクラブのほうに文句を言っても仕方がないのですが、若者が気に入る=いいものであるという、50年代以降の大量消費の必要性から大資本によって延々と馴致し続けられた若年脆弱文化へ擦り寄る(なんのこちゃ?)ような態度に対しては、「なんだかなー」という気持ちをずっと持っていました。本当はもっと単純に「むむ、息子ぐらいの世代が興味を持ってくれている、うれしいね」ということなんだろうから、無理やり目くじらを立てる必要はないんですけれど、あえて立ててみました。

というのも、このアルバム、やっぱりソロが爆発しているのはモーダルな1曲目 "One Finger Snap" だと思うからです。メンバーはフレディー・ハバード(tp)、ハービー(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)ということで、マイルスの第2次黄金カルテットのリズムにフレディーのペットが乗っかっています。フレディーはテクニックがあるのに、時々無味乾燥なフレーズを連発して聴く者をうんざりさせる傾向がありますが、ここでの演奏はすごい!びしびしフレーズが決まっていきます。その句読点を演出するのがトニーの太鼓の連打。続くハービーもジャズ・ピアニストとしての実力を遺憾なく発揮しています。モーダルな曲の曲想というのは意図的に結節点をつけていかないと、とめどなく横に流れていくので、実はバップ以上に歌心というのかフレーズ感覚が優れていないと「冷たい音の上下」に堕してしまうことがあるんですね。ここではそうならずに、意味のあるフレーズの連続となっているところが彼らのセンスでしょう。マイルスの『ESP』などで訓練された結果が十分に出ています。

続く "Oliloqui Valley" も彼らのコンセプトを十分に出したものですが、リズムに変化があるのでもっと曲想にメリハリがあります。ハービーのソロから始まり、フレディーに引き継がれますが、よく歌うソロです。その後ロン・カーターの理屈っぽいベースソロに受け渡されテーマに戻ります。1曲目の「ワン・フィンガー・スナップ」がすごいと言うべき作品であるのに対し、「オリロキ・ヴァレー」は好ましい作品という感じです。

そして3曲目 "Cantaloupe Island"。「カンタループ」とはメロンのこと。「ウォーター・メロン・マン」といい、ハービーさんはメロンが好きなのだろうか?ファンキーな曲調でフレディーがいつになく語尾をクイクイ上げてリー・モーガンみたく吹いています。確かに聴きやすく、乗りがよく、印象的な演奏です。ライナーノーツによるとハービー自身90年代のリバイバルに触発されてこの曲を見直し、ライブの必須レパートリーにしたそうです。

最後の "The Egg" はフリージャズです。ただフレディーがトナリティーの重力を感じさせるので、フリーと調性内のギリギリを彷徨っている感じ。ハービーのピアノをはじめ、リズムはフリーフォームで演奏しています。ロン・カーターのソロはアルコでやっぱり理屈っぽく、ハービーは現代音楽のようなソロからはじめ、ドラムが入ってきてテンポを動かしながら多面的な曲調を弾き分けています。私などのような4ビート信者は4ビートを待ち遠しく思いながらフリーの部分を耐え忍び、4ビートの片鱗が出てきたときにヨロコンデいるといった一種変態的な聴き方をしています。トニーのよく分からないソロの後、テーマに戻って終わります。

「カンタロープ」のイメージだけに囚われぬように今回聴き直してみて、ずいぶんと再発見がありました。下に紹介するCDは最近の再発で、お蔵入りテイクが最後に追加されているようです。

Tags: Hancock, Herbie · piano · Williams, Tony

ビリー・ホリデイがなかなか紹介しづらい歌手であることは以前に述べ、またDVDでいわゆる「伝説」を払拭してから聴いたほうがいいと書きましたが、今回はベスト集を紹介したいと思います。

ビリー・ホリデイは大きく分けると3つの時期、細かく分ければもっと細かい時期に分かれますが、ブランスウィック・セッション期?デッカ・コモドア期?ヴァーヴ期というのが見やすい分け方でしょう。私が個人的に好きなのはブランスウィック・セッションの時代で、この頃は特に大スターでもなく、ホーン奏者の一員となってセッションに参加しているわけです。これはある程度ジャズなり音楽なりを聞き込まないと見えてこない。感性といっても所与のものではなくて諸経験の総体ということです。この時期のビリーは楽器と同じようにアドリブをしているし、それがスキャットによらず歌詞のままのアドリブなので、元歌を知っていることと英語がある程度わかることが必須になってくるからです。それに比べるとデッカ・コモドア時代、そしてヴァーヴ時代はニュアンスとか声質といったもっと深いレベルでもたらされる感動なので言語や経験の枠を超えているのです。

今日紹介するアルバムを私は持っていませんが、それぞれの音源は持っていて聴き込んでいます。この「ケン・バーンズ・シリーズ」はなんとなく終了の方向なので、現物が買えるいま紹介しておこうと思ったわけです。ここにはブランスウィックからデッカ・コモドア時代、ヴァーヴ時代、そして最晩年のコロムビアでの吹き込みが収録されています。これで大体ビリーの全容が分かると思います。

1,2,3曲目はブランスウィック・セッションから。どれも名演ですが特に3曲目の "Me, Myself, and I" は、よくぞ入れてくれたというほど、知る人ぞ知る本当の名演です。2コーラス歌うのですが、2コーラス目のアドリブがすごい。元歌よりも乗りに乗ったメロディーで、信じられないような「ずらし」をやっています。譜面として書けばマーヴィン・ゲイの "Sexual Healing" をその場でやった感じで、まあ精緻を極めたリズムの彩を繰り広げています。

5曲目の "Strange Fruit" は言わずと知れた歴史的名演。私も授業でこれを聞かせることがあるのですが(嫌がらせではないです 😛 ) 、自叙伝の記述ではないけれどシーンと波を打ったように静かになります。私個人としてはそれほど好きじゃない歌なんですけれどね。

8曲目の "Solitude"。エリントンの曲で、「ソリチュード(孤独)」を歌った歌なのですが、これはすごい。デッカでの吹き込みだと思われますが、この曲としてはロリンズの「ウェイ・アウト・ウェスト」と並び称される名演です。ビリーの特質は私などが語るよりも、桑田佳祐(サザン・オールスターズ)の「星空のビリー・ホリデイ」を聴いていただければ分かるのですが、「呟くような」歌い方なんですね。12小節の純ブルースを歌うことは少なかったのに「ブルースを歌うレディー」と言われたのは、この歌い方とちょっとフラットがかった音程が大きく関係しています。そのせいでどの歌もブルースのフィーリングが溢れているからです。

ビリー自作の曲が9曲目 "God Bless the Child" です。邦訳は「財は自ら築くべし」、母親からお金を無心された時に口をついて出たことわざ、"God bless the child that got his own" (自分の分を自分でとるものを神は祝福する)から膨らんでいった曲だと自叙伝では語っています。こういうテーマは古いブルースにはよくありましたが、ここでは12小節ではなくて、サビを持った32小節の歌になっています。それでもテーマといいフィーリングといいブルースが漲っているわけです。これは各時代にまたがって吹き込んでいますが、これもデッカ時代の吹き込みです。私が一番好きなのはヴァーヴでの吹き込みです。

13,14曲目の "Lover Man" と "Don't Explain" はデッカの名演でしょう。この頃からビリーは自分の特質が「トーチ・ソング」にありと自己定義をしていきます。トーチ・ソングとはトーチ(松明)のように身も心も焦がす愛の歌のことですが、そのせいでテンポは遅くなりアレンジは重厚になり、ジャズ的な魅力からはちょっと遠ざかるのが残念です。しかし、この時期のビリーが一番円熟しているとも言われます。

16曲目 "Autumn in New York" は、ヴァーヴ時代。この時期だと、私としてぜひ入れて欲しかったのが "Please Don't Talk about Me When I'm Gone"。 まるでブランスウィック時代に戻ったかのごとき奔放なアドリブが聴けます。

18曲目の "Fine and Mellow" はテレビ用の吹き込みでしょうか。ステレオ録音で往年の名手たち、つまりコールマン・ホーキンス、ベン・ウェブスター、レスター・ヤング、ロイ・エルドリッジらと吹き込んだ演奏だと思います。テレビ映像のバージョンだとコールマン・ホーキンスの姿は見えるのですが音は聞こえません。しかし音声バージョンだとしっかりソロを取っています。また、この吹込みでは冒頭にビリーのアナウンスが聞けます。

そして最後、19曲目 "You've Changed" 。『レディー・イン・サテン』というアルバムからです。サテンと言うタイトルとは裏腹にザラザラした声になってしまったビリーが涙を誘います。バックのストリングスが美音なのでなおさらビリーのかすれて駄目になった声との対比が際立ちます。しかしパーカーのラバーマンセッションと同じく、それでも感動させる天才の不思議さを感じさせる優れた演奏だと思います。

Tags: Holiday, Billie · vocal

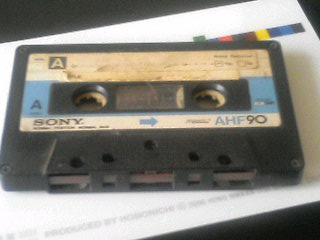

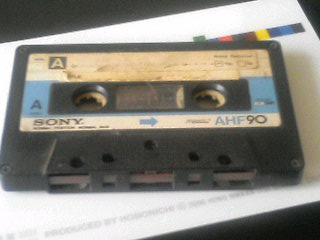

こちらがテープB面のデータです。

NHK-FM Weekend Jazz (最終回)

リクエスト特集 (ミニミニジャズの歴史)

DJ: 襟川恵子(クロ)

構成:いソノてルヲ

1980年4月

1. West End Blues (ルイ・アームストロング)

これは『ルイ・アームストロングの肖像』(CBSソニー)という1928年の名演を集めたアルバムで聴いていました。

2. Star Dust (ベニー・グッドマン)

これをリクエストしたところ、FM誌の放送予定にこの曲目が書いてあったので録音することにしたわけです。再生して自分の本名が呼ばれるのを聞いて気恥ずかしい気持ちになりました。

3. This Can't Be Love (アート・テイタム・トリオ+ライオネル・ハンプトン)

テイタムを聴くのはこれがはじめて。ものすごいバカテクのピアノだなという印象でした。

4. Fiesta Mojo (ディジー・ガレスピー)

カリプソのアルバム『ジャンボ・カリベ』からの1曲で、ディジー初体験でしたが、まさかこの後にパーカーを聴くことになるとは思いもしませんでした。まだ、図鑑か何かで名前を知っているだけの二人だったわけです。

5. Cute (アート・ヴァンダム)

アコーデオン・ジャズ。こういう世界もあるのかと思いましたが、それよりも "Cute" という曲が気に入りました。

5. April in Paris (チャーリー・パーカー)

6. April in Paris (スーパー・サックスによるパーカーのアドリブのユニゾン)

もしこの時流れたのが "Ko-ko" だったらどうだったでしょうか?初心者に分かりやすいストリングス物なのでパーカーのラインもくっきりと聴こえ、おまけにスーパーサックスが同じアドリブ・ラインをサックス・ユニゾンで吹いたものを流してくれたため、「あ!これは今まで聴いていたスイングバンドとはずいぶん違うぞ」ということが容易に分かりました。早速パーカーの『ウィズ・ストリングス』を買って聴きました。だからやっぱり初めてのパーカーにはこのアルバムがいいんじゃないかと思うのです。

7. Blue for Players (スコット・ハミルトン)

いま振り返るから分かることですが、当時4ビートが袋小路にはまり込んで、若手がみなフュージョンへ流れていく中、ジャズ・ジャーナリズムはスコット・ハミルトンを盛んに持ち上げていました。この後リッチー・コールも同じように持ち上げられますが、おっちょこちょい以外はついていかなかったように思います。私もおっちょこちょいでは人後に落ちませんが、リッチー・コールはさすがにまったく買いませんでした。そして、ウィントン・マルサリスが出てくるんですが、彼は4ビートのわりにジャズ・ジャーナリズムでは賛否両論だったように記憶しています。

8. I'll Remember April (渡辺貞夫)

最初に『カリフォルニアシャワー』のリクエストが読まれたのに、いソノさんはフュージョンのリクエストを軽く無視して、ナベサダのバップをかけているわけです。もちろんそんなこと当時はよく分かりませんでしたけれど。

この頃は曲の背景やら何やらを説明し、アーチストと曲名を言って、それからポーズをあけて曲を流していましたね。「エアチェック」という趣味があったからでしょう。最近のFMはアメリカンスタイルというのか、トークのバックから曲が流れ始めたりドドドっと曲を連続して流したりして、完全にBGM化しているようですね。この前AMのTBSラジオでやっていた「Taboo Songs?封印歌謡大全」が昔ながらのスタイルで懐かしかったです。

参考CD

Tags: various artists · 雑記

このホコリだらけというより、「ホコリ叩いてみろテープごと無くなっちゃうから」というほど汚れたテープについては、以前日記ブログの記事で書きました。その際は概要について書いただけなので、今回はその内容についてA面B面2回に渡って紹介したいと思います。ここではA面について。

NHK-FM 特集サウンド・オブ・ポップス

This Is Jazz! 第2回 Swing Album?華麗なるキング・オブ・スイング ベニー・グッドマン

解説:本多俊夫

1979年

この頃はNHKもクラシックとそれ以外のポップスという枠組みだったようで、サウンド・オブ・ポップスという番組の特番でジャズが流れていたようです。

オープニング: St. Louis Blues March (ウェルナー・ミューラー楽団)

このシリーズでは各スタイルのアレンジや解釈を施された「セント・ルイス・ブルース」がオープニングで流され、この回は「スイング時代」がテーマだったのでこの曲でした。

1. Let's Dance! (ベニー・グッドマン楽団)

2. Don't Be That Way (ベニー・グッドマン楽団)

ストックホルムコンサートのもの。今聞くとあまりぱっとしませんが、当時は魅せられました。

3. Somebody Stole My Gal (ベニー・グッドマン楽団)

キャピトルに吹き込んだ演奏。この曲は吉本新喜劇のテーマ曲でもあるんですよね、あの「ホンワカホンワ?♪」ってやつ。

4. Star Dust (ベニー・グッドマン楽団) スイングスタイル

5. Star Dust (アーティー・ショウ楽団) バラードスタイル

6. Star Dust (北村英二によるアーティー・ショウのクラリネット・ソロの部分)

これは「スターダスト騒動」の前に聴いたものです。

7. Where or When (ペギー・リー+ベニー・グッドマン)

8. On the Sunny Side of the Street (ペギー・リー+ベニー・グッドマン)

『ペギー・リーの肖像」というアルバムに入っています。これは今聴いてもいい演奏。

9. Memories of You (ベニー・グッドマン+チャーリー・クリスチャン)

チャーリー・クリスチャンもここではじめて聴きました。

10. Weber Clarinet Concerto No. 2 (ベニー・グッドマン+シカゴ交響楽団)

出た!旦那芸。

11. Sing, Sing, Sing (ベニー・グッドマン楽団)

カーネギーホール40周年記念コンサート。ベニーは衰えていますが演奏全体はよい。

12. Good Bye (ベニー・グッドマン楽団)

冒頭のストックホルムコンサートから、クロージングシーム。

もしこのテープを録音していなかったら、今頃ジャズを聴いていることはないのではないかと思います。

下に参考CDを挙げておきます。

Tags: big band · Goodman, Benny · 雑記

チャーリー・パーカーに影響を与えたミュージシャンというとレスター・ヤングが筆頭に挙げられますが、その他にもバスター・ウィリアムスやジミー・ドーシーなどがいます。その中でもパーカーが息子にまでその名をつけるほど心酔していたのがチュー・ベリーです。もちろん「チュー」などという名前をつけたわけではなく、彼のファーストネーム「レオン」を取ったそうです。

特にパーカーが良く聴いていたといわれるのが "Stealin' Apples"、フレッチャー・ヘンダーソン楽団での演奏です。この演奏を捜し求めてネット検索をした結果、すぐに見つけたのが今回紹介するCDです。22曲も入っていて、古い演奏は味が濃いので通しで聴くと疲れやすい。だから聴くでもなく流していて椅子から飛び上がりました!8曲目の "Star Dust"が「"あの"スターダスト」だったからです。

私が高校生の頃、ということはシカゴジャズなんかも探し始めた頃、高校の理科の授業でNHKの教養番組『コスモス』を見せられました。ビッグバン理論かなんかを下敷きにした当時としては最新の宇宙論を紹介した番組です。ダメな高校生だった私は暗い教室を幸いにして居眠りを決め込んでいたのですが、途中で挿入された「スターダスト」で一気に目が覚めました。なんともしみじみして枯れた味わいのトランペットが吹くスターダストのメロディーが実によい。テンポは普通聴くバラード調の「スターダスト」よりも気持ち速め。そしてピアノにソロが移るあたりでBGMが終わりました。

さあ、それからは寝ても覚めても「スターダスト状態」。まずNHKに電話で問い合わせてみると「あの番組は海外のものをそのまま買い付けたので分かりません」とつれない返事。たまたま城達也さんの名番組『ジェットストリーム』で「スターダスト特集」をやるとFM誌(なつかしー)に出ていたので早速聴いてみました。有名なライオネル・ハンプトンのパサディナ公会堂での「スターダスト」、これは違う。エリントンの濁ったようなハーモニーの「スターダスト」、これも違う。サラ・ヴォーンのこねくり回したような「スターダスト」、フシが違うよ。コルトレーンの資質を無視したような「スターダスト」、違いますがなにか?作曲者ホーギー・カーマイケルの「スターダスト」、本当に作曲者ですか?クリフォード・ブラウンの「スターダスト」、上手いのは分かったけど違うよ。どれもこれも違う。そもそもモダンジャズじゃないし。こうなるともう「スターダスト」の入ったアルバムはとりあえず買ってみる、お金はないけれど、という話になり集めはじめます。サッチモの「スターダスト(オーメモリーバージョン)」など有名なので期待して買ってみても、ハズレ。あと有名な「スターダスト」で、まだ聴いていないものといえばビング・クロスビー、チョコレート・ダンディーズ、ジャンゴ・ラインハルトぐらいしか残っていません。これも追々手に入れていくのですがどれも違う。そもそもあの滋味あふれるトランペットは誰だ?サッチモやロイ・エルドリッジ、バニー・ベリガン、ハリー・ジェイムスのような輝かしいトランペットではなくて、もっと地味系のマグシー・スパニアとかジョー・スミスとかではないかと当たりをつけますが、見つかりません。そして忘れかけていた頃、ひょっこり出会ったのが上のCDでした。リーダーがチュー・ベリーなので引っかかってこなかったといえば言い訳ですが、なんと言ってもペットが自分で除外していたロイ・エルドリッジであったことが驚きです。ロイのデッカ盤「スターダスト」はすでに聴いていたのですが、輝かしく高らかな音なので、「これは違うな」と決めてかかっていたのです。

収集の過程で分かったこともあって、「スターダスト」は発表された当時のほうが、むしろテンポが速くインテンポで演奏され、時代が下ってアーティー・ショウのスターダストあたりからバラードとしての解釈が表に出てきて、モダンジャズ時代になるとバラード一色となっていったようです。そしてチュー・ベリーとロイによるこの38年の吹き込みは、当時としては珍しくテンポを落とした演奏です。こうして集めたレコード・テープのたぐいがコレクションのもう一つの骨格をなす「スターダストの系譜」になりました。

このCDもまた、出会ってから約20年後に手元に届いたわけです。

チュー・ベリーはコールマン・ホーキンス系の男性的なテナー奏者で、フレッチャー・ヘンダーソン楽団に在籍するなど活躍していましたが、31歳という若さで亡くなりました。このCDには彼の魅力的なフルヴォイスのテナーがたっぷり収められています。

Tags: Berry, Leon Chu · tenor sax