ボサノバは人工的な音楽だそうで、'50年代半ばにアントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルトらによって創り出されたそうです。サンバのリズムと、それとは対照的にクールで内省的なジャズとを融合させることによって出来たボサノバ(新しい感覚)は、1963年ゲッツとジョアン・ジルベルトによるこのアルバムで、逆にジャズに対して大きな影響とブームを引き起こすことになりました。

このアルバムの中でも特に有名なのが "Girl from Ipanema"、ジョアン・ジルベルトのポルトガル語による歌に続いて出て来る、妻アストラッドが歌う英語の歌が面白いわけです。まずたどたどしい英語。英語がヘタだと自ら卑下する日本人だってもう少しは上手く歌えそうなほどローマ字読みしたかのような英語。「ガールフロムイパネマゴースオーキン」ですから。更に「アー」っていう間投詞がなんとも言えずコケティッシュでニュアンスに富み、私たち妄想族の妄想を膨らませるわけです。

と言うようなわけでアストラッド・ジルベルトにばかり注目が集まる(ホントに?)「イパネマの娘」ですが、ここでのゲッツのワンコーラスのソロは一種「テナー奏法のいただき」を極めているような感じがするんですね。まず、全体がサブトーンで構成されている。サブトーンというのは、よくサックスの低音で「ボボボとかズズズ」というように掠れたような音の成分が含まれているのを耳にしますが、あれです。普通は低音で出すものなんですが、ゲッツの場合、中音息から高音域まで満遍なくサブトーンが響き渡っています。

Aメロディーの部分はアドリブというよりも原曲のフレーズを生かしたフェイクのようなソロを吹きます。ここではアーティキュレーションやハーフ・タンギングを駆使し、原曲よりもずっとニュアンス豊かに独特の世界を繰り広げます。そしてサビに入るとコード・チェンジを頻繁にして原曲よりもはるかに美しく、むしろもともとそのフレーズこそここに当てはまるのではないかと思わせるような自然なアドリブ。そして徐々に元歌を思い出させるようなフェイクに戻りたった1コーラスですが驚異的なソロを終えます。私自身このアドリブを採譜したものを手に入れて何度もコピー練習しましたが、いくら吹いても似ても似つかないものになるので泣く泣く諦めました 🙁

そのほかにも "Desafinado"、"Corcovado"、"O Grande Amor"などボッサの名曲が目白押しです。 "Desafinado" とは「調子っぱずれ」という意味だそうで、私なども時折ギターでこの曲を弾いてはタイトルに恥じない演奏となっています。

「黒いオルフェ(カーニバルの朝)」も名演なのですが、これは別のアルバム『黒いオルフェ』に入っています。ただ、最近はボッサをまとめたようなアルバムもあるので、そちらで求めてもいいかもしれませんね。

Tags: Getz, Stan · tenor sax

プレスティッジの契約下にあったマイルスを見初めたコロムビアは、プレスティッジとの再契約を断って自分たちと契約するようマイルスと交渉するとともに、プレスティッジとの契約が失効するまでは発売しないという約束でこっそり録音したものがこのアルバムです。この間の事情についてはCookin'の記事で油井先生の言葉を引用して解説したとおりですが、一番最初の録音が'55年10月27日、以降'56年6月5日、9月10日と続きます。面白いことに、かの第一次黄金カルテット(マイルス、コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズ)といえばプレスティッジなのですが、それより早く55年の段階でこのグループが吹き込んでいるわけです。その後のレコーディングを含めプレスティッジの「ING四部作」と時期的にかぶっているわけですが、しかしこのアルバムを他の作品とは違ったものとして際立たせているのは、やはり "'Round about Midnight" の歴史に残る演奏でしょう。

モンクのこの曲に関してはこれ以前にも『コレクターズ・アイテム』というアルバムに吹き込んでいますが、コロムビア盤の集中力と構成力は半端でない。これには新しいレーベルへ吹き込む意欲とともに、アレンジの問題があるように思います。ライナーノーツにある小川隆夫さんの記事には次のように書いてあります。

「確かにあのアレンジはわたしのものだ」。

1983年3月末、ギル・エバンスはミッド・タウンに借りていた仕事場でこう語ってくれた。あのアレンジとはマイルス・デイビスが米コロムビアに吹き込んだ<ラウンド・ミッドナイト>のことである。

以降イントロ、カウンターメロディー、ヴァンプ等々、ギルのアレンジがベースになっていることが語られていきます。ヴァンプに関しては吉祥寺メグの寺島さんが「絶対に許せないあの部分」と酷評していますが、これがないと物足りないという人も多いわけで、確かに『コレクターズアイテム』における同曲にはこのヴァンプがないので、その辺に差し掛かると「あらっ?」となります。

私などは朝の通勤でもこれを聴いてしまうようなところがあるのですが、やはりこの曲のムードはタイトルどおり夜です。ただ、ヴァンプとコルトレーンのソロは夜流すにはちょっとうるさい気もするので、ボリウムに注意。特にSMEの新しいリマスター盤は音が濃厚になっているのでジャズの醍醐味は十分あるけれど音量には要注意です。

2曲目の "Ah-Leu-Cha"。Charlieを逆さ読みしたタイトルで、もちろんパーカーの曲、サヴォイ・セッションに入っていて、こちらでもマイルスがテーマを吹いていました。ジャズには珍しく対位法を用いたテーマでもと歌は"Scrapple from the Apple" と同じ "Honeysuckle Rose" です。今回はコルトレーンと対位法で絡み、ドラムソロも入るテーマ処理。ビバップの香り全開ですがアレンジの巧みさなど、このグループがすでにグループとしてまとまっていたことを示していると思います。

3曲目の "All of You" と4曲目の "Bye Bye Blackbird" はどちらも歴史的名演で、その理由はこのアルバム以降に吹き込まれた2曲は、必ずといっていいほどここでの解釈に影響を受けているからです。ちなみにマイルスは "Blackbird"(クロツグミ)と呼ばれると激怒したそうで、じゃあこの曲の話題はどうやって振ればいいんだって話になりますが、「過去を振り返らなかった男」のことですから、話題に出されても無視していたんでしょう。

5曲目 "Tadd's Delight" はビバップ期に活躍した作曲家タッド・ダメロンの作曲、エネルギッシュな演奏です。そして最後の曲が "Dear Old Stockholm"。スタン・ゲッツの決定的な解釈がありますが、これまたもう一つの代表的解釈で多くのミュージシャンに影響を与えています。これはもともとBNに吹き込んだバージョンを拡大したものですが、静のマイルスに動のコルトレーンという対比が面白く素晴らしい演奏になっています。

以前は「マイルスで最初に買うなら『リラクシン』だ」と言っていましたが、それはコロムビア盤の音が薄かったからです。リマスターでずいぶんと厚い音に仕上がっているので、こちらを最初に買ってもいいかもしれません。

Tags: Coltrane, John · Davis, Miles · trumpet

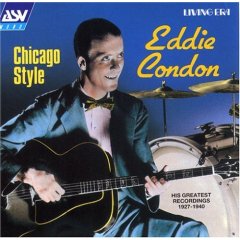

私の場合ジャズコレクションは様々なガイド書で「名盤」と太鼓判を押されたものをとりあえず買い求めて聴き、その結果興味を抱いたアーティストたちを掘り下げていく感じで進めているのですが、それとは別系統の大きな骨格があります。「シカゴ・ジャズ」といわれる古い人たちの録音です。もう一つ「スター・ダスト」の系譜というのがありますが、それはまたいずれ書きましょう。

そのまんま東の別れた女房で、東国原英夫宮崎県知事の元夫人(って同じことですが)のかとうかずこさんが『なんとなくクリスタル』で一躍脚光を浴びた80年代に、彼女はグリコの『カフェゼリー』という今でも売られている息の長い商品のCMに出ていました。そのCMのBGMで流れていたジャズがとてもよい。ベニー・グッドマンのように流麗なクラリネットではなく、スイング以前のもっと古い感じ。かといってニューオリンズジャズのような玄人っぽさもなく、いったいどういう人のどういう曲かと思ってグリコに電話してみると、「調べてみます。分かったらテープに録って送りましょう」と色よい返事。ところが待てど暮らせど連絡なし、当然テープなど送ってこない。今ならばネットでササッと検索したり、メールで「どうなっていますか?」と尋ねられますが、当時は電話なので気が重いわけです。仕方無しに色々文献を当たってみると、これはシカゴ・ジャズというジャズの一スタイルではないかとおぼろげながら分かってきました。

このスタイルはシカゴのオースチン・ハイスクールの白人高校生や仲間が始めたジャズで、黒人ジャズを見よう見まねで真似たもの。しかししょせん素人に毛の生えたような連中なので、上手いわけでもなければ特別クリエイティブなわけでもない。しかし、ここにいた連中がつまり、エディー・コンドンであり、マグシー・スパニアであり、バド・フリーマンであり、ジーン・クルーパーであり、メズ・メズロウであったのです。後のスイング時代の大物たちです。つまり、シカゴ・ジャズとは大物ミュージシャンが若い頃の未熟なスタイルが独特のテイストをかもし出した、一種のヘタウマジャズだったわけです。そして、このスタイルを余すところなく収めているアルバムはCBSソニーの『シカゴスタイル』ということまでは突き止めました。

ところがこのLPといったら、廃盤になって久しくどこへ行っても見当たらない。また絶対このレコードに入っているという自信もない。おまけに曲がなんだか分からない。ないない尽くしなので手に入るアルバムを片っ端から当たってみることにしました。ところがどれも違う。RCAヴィクター系の音源や、「シカゴスタイル」とは一線を画すレッド・ニコルズやビックス・バイダーベックなどもその過程で買い集めて行きます。すると今度は、ピー・ウィー・ラッセルというこれまた独自のスタイルとヴァイブレーションを持ったミュージシャンに当たったりして、これはこれでコレクションを広げていくわけです。そうした過程で色々消去していった結果、「"あの曲"はフランク・テスチェマチャーのクラリネットでシカゴ派が録音した "I've Found a New Baby" に間違いない。まだ聴いてないけれどそうに違いない」と結論が出ました。ずいぶん無謀な結論ですが、1)シカゴスタイルで、2)メズ・メズロウでもピー・ウィー・ラッセルでもなく、3)マイナーキーの曲で、4)それでも人を感動させられる力を持った演奏にもかかわらず、5)これまでまだ聴いていない、という要件を満たすのは、もはやこの曲、この演奏以外にないと結論したわけです。

こうなると、後は「果報は寝て待て」。特にじたばたしたり無理に高い廃盤を買わずに待っているうちに、インターネットが普及し、いまはAmazonに吸収されたような格好の"CD NOW"が生まれ、そこで見つけたのがこのCDです。当然ながら "I've Found a New Baby" も収録されています。カードを使って購入し、家に届いたので聴きました。ビンゴでした!CMをはじめて観てから20年後のことでした。

モノが簡単に手に入らなかった時代の話かもしれません。

このセッションのメンバーはマグシー・スパニア(tp)、フランク・テスチェマチャー(cl)、メズ・メズロウ(ts)、ジョー・サリバン(p)、エディー・コンドン(g)、ジミー・ラニガン(b)、そしてジーン・クルーパ(ds)です。クラリネットのフランク・テスチェマチャーはいわゆる夭折の天才で、このCDに収められている数曲しかレコーディングが残っていません。しかし、なんというエモーショナルな演奏なのでしょう。パーカーを聴き、マイルス、コルトレーンを聴いてきた耳でも十分に感動させられます。心がこもっているんですね。

ライナーノーツでVic Bellerbyという人がシカゴジャズをこのように定義しています。

かつて「シカゴスタイルなんて本当に存在していたか?」という疑問を抱いた批評家がいたが、彼の推論に従うことはなかなか出来ない。

それはかつてあったし、今もあるスタイルで、20年代半ばのシカゴの白人ミュージシャンの一団によって開発されたソロと集団演奏の独自のスタイルである。これはニューオリンズの豊かな色彩を持ったアンサンブル中心の過剰なスタイルとは対照的であり、かといってビックス・バイダーベックやフランキー・トランバウワー、エディー・ラングといった彼らとは一線を画す、よりクラシカルな「白人」ジャズの語法とも似ていない。

シカゴスタイルとは本質的に、張りつめていて力強く、そしてある意味で20年代のシカゴの非道徳的な状況を反映した神経症的な影響を感じさせるスタイルである。

20年代のシカゴとはつまり、"Roaring Twenties" (狂乱の20年代)のことであり、それは禁酒法とカポネ率いるギャングに彩られた世界という意味です。このCDでは15曲目 "Home Cooking" あたりまでが本当の意味でのシカゴジャズ(狂乱の20年代から大恐慌まで)で、それ以降はみなテクニックが上達し、かえって普通のスイングジャズになってしまっているところが面白いといえます。

リーダーのエディー・コンドンですが、この人はギタリストというよりも、ジャズのフィクサーみたいな人で、この人のハッタリのおかげでシカゴジャズが記録として残ったわけですが、自身のギターの腕はいまいちでそれでも全体の邪魔になっていないことだけは確かです 😛 このCDは再発物で、コロンビア系ではなく再発専門のイギリスのメーカーLiving EraがCD化したもの。下のAmazonでは "I've Found a New Baby" 他のサンプルも聴けます。

Tags: Condon, Eddie · guitar

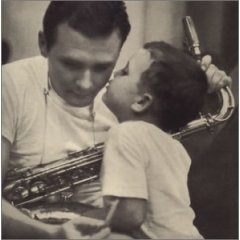

ゲッツのヴァーヴについては、前に『ウェスト・コースト・ジャズ』を紹介しましたが、そこでも予告していたヴァーヴ第1作にして傑作がこの『スタン・ゲッツ・プレイズ』です。

まずこのジャケットがいい!このジャケットを見ていると「ゲッツとはなんていい人間なんだろう」と思えてきますがしかし、彼はどうも人格に難のある人だったらしい。詳しくはビル・クロウの『さよならバードランド』を読んでいただければ分かりますが、この本で私自身ショックを受けたのはベニー・グッドマンとスタン・ゲッツの裏の顔だったりします。

芸術は表現者そのものを表現するといいますが、しかし、この定義は嘘ではないかと思えるほど、ここでのゲッツは素晴らしい。私のようにそそっかしい人間にはよくあることですが、大体1曲目の出来でいい悪いを決めてしまう。これはあながち間違ったことではなくてセッションの中から曲を配列するとき、その配列のセンスというのは確実に見えてくるわけで、クロノロジカルな選集を除いて1曲目に何を持ってくるかにはそのセンスが如実に現れるわけです。特にプロデューサーが優れている場合、1曲目に星となるような演奏を持ってくるので、それで全体の水準が推し量れるのです。

それにしても、このアルバムの1曲目 "Stella by Starlight"。凄すぎます。これはわりと難しい(転調の多い曲で、そのコード感を残しつつ、自然で綺麗なフレーズを出すのが大変な)曲なんですが、ゲッツは難なくそれを達成しています。ソロの2コーラス目なんか、本当にうっとりしてしまいます。4曲目の "The Way You Look Tonight"(今宵の君は)や5曲目 "Lover, Come Back to Me" 通称「ラバカン」のような急速調の曲でもソロのメロディーが曖昧とするところはなく創意にあふれています。8曲目、 "You Turned the Tables on Me" はベニー・グッドマンのところでの経験があったればこそ、9曲目 "Thanks for the Memory" は、ミルドレッド・ベイリー?ゲッツ?ショーターとつなぐ一本の伝統の橋を連想させる、実に味わい深いバラードです。

LPフォーマット時代は前半12曲の構成で、メンバーはゲッツのテナーにジミー・レイニー(g)、デューク・ジョーダン(p)、ビル・クロウ(b)、フランク・アイソラ(ds)です。CDになって追加された4曲はゲッツのほかジミー・ロウルズ(p)、ボブ・ウィトロック(b)、そして御大マックス・ローチ(ds)です。

私はCD時代初期の輸入版で求めたのでボーナストラックが4曲も入っていますが、最近のCDでは音質重視のせいか1曲程度しかボーナスが入っていないのですね。アマゾンではいま手に入りづらいですが、すぐに再発されると思います。今すぐという人は、街のCD屋を覗いてみればありますよ。

Tags: Getz, Stan · tenor sax

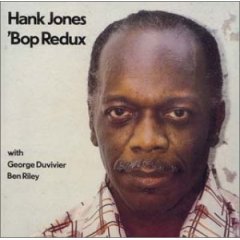

ハンク、サド、エルビンのジョーンズ3兄弟の長男であるハンク・ジョーンズは、長男らしいというのか、実に落ち着いた感じのピアニストです。この人はスイング寄りの中間派ピアニストで、その柔軟性からベニー・グッドマンと一緒にやったり、レスター・ヤングとコンボを組んだり、あの名盤『サムシング・エルス』に参加したりと活躍しますが、70年代末になって、日本での第?次ピアノトリオ・ブームの波に乗って「グレート・ジャズ・トリオ」を結成し、相当のレコードを吹き込みました。このトリオは重鎮ハンクに、マイルス第二次黄金カルテットのロン・カーター(b)とトニー・ウィリアムス(ds)が加わるということでかなり話題になりましたが、少し話題先行だったような気がします。選曲も「いかにも」で私はあまり買っていません。

それに比べて、'77年吹き込みの『バップ・リダックス』はビバップにばっちり焦点を当て、曲もパーカーとモンクのものをチョイスしているのでブレがまったくありません。メンバーはハンクのピアノにジョージ・デュヴィヴィエ(b)、ベン・ライリー(ds)です。渋い人選です。

A面1曲目 "Yardbird Suite" で、すでにこのアルバムが成功していることが分かる仕上がりになっています。ハンクに特徴的な「分かりやすい」フレーズがビシビシ決まっていく快感!2曲目もパーカーの代表曲 "Confirmation" 通称「コンファメ」です。これもまたハンクの資質に合った曲で名演となっています。3曲目はモンクの "Ruby, My Dear"。モンクの曲であってもハンクはお構い無しに分かりやすくしてしまいます。これは特にロマンティックなバラッドに仕上げ、A面のオアシスとなります。A面最後は再びパーカーの "Relaxin' with Lee"。ベースソロや、4バースを交えて景気良くやっています。

B面1曲目は "Bloomdido"、B♭のブルースです。この曲と上の"Relaxin' with Lee" はモンクの参加した『バード・アンド・ディズ』で演奏されていた曲です。そしてB面2曲目。寺島さんが「ジャズのアルバムはB面2曲目に真の名演あり!」と喝破されていましたが、名曲中の名曲 "'Round Midnight"が来ます。ここでのアドリブも実に淡々として分かりやすいフレーズを連ねているのですが、なぜか引き込まれ、そして飽きることがない。3曲目はB♭循環の "Moose the Mooche"。やはりパーカーの曲です。原点は前の記事でも紹介した『オン・ダイアル』に入っています。最後はモンクの "Monk's Mood"。テーマを崩し気味に弾いて終わっています。

このアルバムはピアノトリオが本当に好きな人、渋みを味わえる人が聴くと至福の演奏だと思います。昔は手に入らず私もLPで求めましたが、最近CD化されたようです。

Tags: Jones, Hank · piano

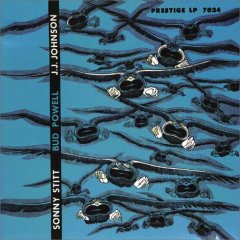

ソニー・スティットはアルト、テナーの両刀遣いだけれど、パーカー存命中はアルトを吹かずにテナーをもっぱらにしていたといわれています。このアルバムは、SP時代のバップのセッション2つを集めたアルバムで、タイトルも『スティット、パウエル&JJ』と単に参加者の名前を並べただけのものです。おまけにバド・パウエルとJJ・ジョンソンは共演していない別のセッションの演奏を編集したもの、実にいい加減なネーミングですが、内容はひたすら濃い。それはバド・パウエルが全盛期を迎えて最高の演奏を繰り広げているからです。バド・パウエルが「プレスティッジ」レーベルに残したのはここでの8曲だけだといわれていますが、その影には面白いエピソードがあった。ライナーノーツの油井先生の記事を引用しましょう。

このセッションを通じてスティットは、終始パウエルを立て「偉大なパウエルさん」という尊敬とも皮肉ともつかぬ呼びかけをしていたが、これがパウエルの気分をよくし、迫力あるプレイを見せる原因になったのだそうだ。そこまではよかったが、ついにその気になったパウエルは、副調室にいた社長のワインストックを呼びつけ、「おい太っちょ、表にいってサンドイッチを買ってきな」とやった。座がいっぺんに白けてしまい、ワインストックは二度とこの無礼なパウエルを録音しなかったのである。

しかし、スティットの努力のおかげで、この日のバドは凄まじく火の出るようなソロを取っています。メンツはソニー・スティット(ts)とバド(p)、カリー・ラッセル(b)、そしてドラムがマックス・ローチです。いわばバドのトリオにスティットが加わった感じです。一曲目の"All God's Children Got Rhythm"(神の子は皆踊る)はチョッパヤのテンポで一気に畳み掛けるようなソロになっています。バドはこの曲と相性がよいらしく、トリオによるヴァーヴの『ジャズ・ジャイアント』でもこの曲を取り上げています。

2曲目の"Sonny Side"はどう聴いてもパーカーの"Dexterity"、"Dexterity"がデクスター・ゴードンにちなんで名づけられたタイトルであるため、スティットが洒落で自分の名前を入れて「ソニー・サイド」としたのでしょう。当然B♭循環です。3曲目の"Bud's Blues"はタイトルとは裏腹にソニー・スティットの作曲したブルースです。4曲目の "Sunset" ははっきりいってスタンダードの"These Foolish Things"です。まあ、露骨な使用料対策 😛 。そのおかげではっきり分かるのは、スティットがテナーの場合レスター・ヤングの弟子といえることです。かなりバップのフレーバーを入れていますが、バラード解釈の骨格はレスター・ヤングのものとそっくりです。バド・パウエルはバックでのコンピングに徹していますが、バックでも個性がはっきりと分かるのがバドやモンクの特徴ですね。

5?6曲目は"Fine and Dandy"の2テイク。ここではバドとスティットが丁々発止、ソロの真剣勝負を繰り広げています。これだけなぜ2テイクあるのかというと、テイク1ではスティットを押しのけるようにしてバドがソロを取っているんですね。演奏としては欠点のように見えてもジャズとしてはよりリアリティーがあるので、ワンコーラスずつソロ交代をした完成度の高いテイク2とあわせて収録したものと思われます。

7?8曲目の"Strike Up the Band"、"I Want Be Happy"は日本のモダンジャズ黎明期に録音された夭折の天才ピアニスト守安祥太郎による『モカンボ・ジャム・セッション』でも演奏されていて、しかもただ演奏されているだけでなく、コンセプトやソロのアイデアなどこのセッションにクリソツといっても過言ではありません。よほど聴き込んで分析し影響を受けたのでしょう。そう言えば3曲目の「バドのブルース」も秋吉敏子が「敏子のブルース」として吹き込んでいたりして勉強の後をうかがわせます。そういう意味でこのアルバムには日本モダンジャズの母乳であったという側面もあるんですね。

8曲目の"Taking a Chance of Love"はどちらかといえば和んだ感じの演奏で、パウエルセッションの締めとなっています。

このアルバムはSP時代の3分芸術なので、1曲1曲はあっという間に終わってしまいますが、集中して耳を傾けるとものすごい気迫が伝わってきます。

J.J.ジョンソンの参加した後半のセッションはバドに代わってジョン・ルイスが、カーリー・ラッセルに代わってネルソン・ボイドがベースとして加わっていますが、ジョン・ルイスが参加したこととJJのトロンボーンの丸みのある音色で趣味のよい演奏に仕上がっています。

Tags: Johnson, J.J. · Lewis, John · Powell, Bud · Roach, Max · Stitt, Sonny · tenor sax

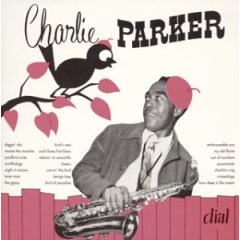

パーカーがジャズの歴史に与えたインパクトの大きさから言えば、「サヴォイ・セッションズ」と「ダイアル・セッションズ」が双璧といえます。サヴォイについては以前の記事で取り上げたので、今回はダイアルのCDを取り上げようと思います。

サヴォイとダイアルの違いを喩えてみると、サヴォイが「創世記」であるのに対してダイアルは「詩篇」といえるでしょうか。あるいはサヴォイが「散文」、ダイアルが「韻文」。などとあまり無駄な例え話をしても仕方がないですが、サヴォイは資金不足からあまり、というかほとんどスタンダードナンバーを吹き込ませなかった(使用料がかかる)。あの有名な"Koko"も、そうしたサヴォイのふところ事情から生まれたわけです。ボツになった吹き込みを聴くと、最初パーカーとディズは堂々とチェロキーのメロディーを吹いているのですが、あわてたプロデューサーが止めに入っている。一方のダイアルではスタンダードをどんどん吹き込み、パーカーのこうした曲に対する解釈がよくわかるわけです。

また、パーカーのダイアルというとすぐに返ってくる返事が「ラバーマン・セッション」です。パーカーが朦朧とした意識のまま吹き込んだ「ラバーマン」はヨレヨレな演奏なのに、それでも聴く人を感動させる天才の不思議な側面を映し出した演奏です。有名な事件なのでご存知の人も多いでしょうが、間違った説が流布されているのをよくみるのでここで改めて書いておきましょう。パーカーが意識朦朧となったのは麻薬を飲んだせいではなく、麻薬を飲めずに仕方なく酒をがぶ飲みしたせいです。この吹き込みはロスで行われたのですが、地元の麻薬の売人であった「エムリー・ムース・ザ・ムーチェ・バード」という男が逮捕され、ヘロインが手に入らなくなって禁断症状が出始めたパーカーは大量に酒を飲むようになり、「ラバーマンセッション」の直前にも1リットルほどのウィスキーを飲んでいたという証言もあります。ヨレヨレのまま演奏を終えたパーカーはホテルに戻り、全裸でうろつきまわり、部屋で小火を出してしまったため逮捕され、裁判の結果カマリロ州立病院に入れられるという顛末です。このカマリロ病院を退院して2度のセッションまでが「ウェストコースト編」としてまとめられています。そしてその後ニューヨークに戻ったパーカーを追って、ロス・ラッセルがニューヨークで録音したダイアルセッションが「イーストコースト編」です。

曲数が多いので代表的なものだけ取り上げますが、「ウェストコースト編」ではまず、上に出てきた麻薬の売人の名前をつけた"Moose the Mooche"という曲があります。これはB♭循環で典型的なビバップの演奏です。"Yardbird Suite"(ヤードバード組曲)はパーカーの書いた曲の中でも、特に哀愁のある名曲として有名です。"Ornithology" は「鳥類学」という意味で、パーカーのあだなバードにひっかけられた曲名で、"How High the Moon"のコード進行を下敷きにしています。"Night in Tunisia"では有名なブレーク(リズムの進行を止めてホーンが自由に吹く部分)、その名も"Famous Alto Break"が聴けます。そして件の"Lover Man"。この後は入院してしまい、退院してからは歌入りのセッションがありますが、特にいいのは"Cool Blues"と"Relaxin' at Camarillo"。どちらも12小節のブルースですが、カマリロのほうはちょっと変形したB♭のブルースで、面白い曲想です。

「イーストコースト編」にはB♭循環の"Dexterity"や"Honeysuckle Rose"のコードを使った"Scrapple from the Apple"のように後々まで長く演奏され続けるバップの名曲が目白押しですが、なんと言ってもスタンダード集、特に"All the Things You Are"のコード(これが複雑なんです)を借りた"Bird of Paradise"を特筆すべきでしょう。ジャズでアドリブソロを取る本当の意味は、曲の髄というかオリジナル曲よりもさらに美しいメロディーを取り出すことにあると思うのですが、これなどまさにその典型、原曲をはるかに超えた美しい演奏になっています。また、ヒップホップというのかクラブ系の音楽でこの演奏をコラージュした曲を耳にしたことがあります。スタンダードは"Embraceable You"、"My Old Frame"、"Out of Nowhere"、"How Deep Is the Ocean"が取り上げられており、またオリジナルの装いをした"Quasimado"も"Enbraceable You"のコードを使っています。

渋いけれど、噛めば噛むほど味の出る「サヴォイ」に対して、「ダイアル」は曲もバラエティー豊富で最初からとっつきやすく、聴き込めばそれだけ奥の深さが見えてくるレーベルだと思います。Vol. 1がウェストコースト編、Vol. 2がイーストコースト編です。

Tags: alto sax · Parker, Charlie

ハードバップはリスナーサイドの用語らしく、ミュージシャン崩れみたいな人が「ミュージシャンはハードバップなんていわないよ」とのたまっていることがありますが、実際には「ハードバップ」としか言いようのないジャズのスタイルがあるのは事実です。以前、ケニー・ドーハムの記事でB級ハードバップについて書きましたが、B級といわれるハード・バップのアルバムの特色は1)くすみ色の強いサックスが入っている、2)曲はマイナー調がメイン、3)バップのしきたりに則ってモードとか無調とかに走らない、そして最も重要なのはマイルス、ロリンズ、コルトレーン、モンクみたいな大物がいない、という点ではないでしょうか。

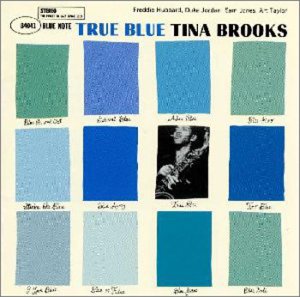

ティナ・ブルックスもくすんだ音色のテナー奏者で、何か斬新なことをやって次代を切り拓いて行くタイプのサックスではなく、演奏やフレーズの癖とか音色の特色で楽しむ感じのミュージシャンです。この作品は彼の唯一のリーダー作としてBNに残したものとして有名なアルバムです。吹き込みは'60年。これが唯一のリーダー作というせいで、私はこの人が夭折のミュージシャンだと思い込んでいました。しかし実際に亡くなったのは'74年なんですね。それでも42歳という若さでした。

これは6曲目のスタンダードを除いて、全編ティナのオリジナル曲です。1曲目"Good Old Soul"が、もうすでにB級ハードバップの香り全開です。待ったりとしたテンポでマイナー調の曲。最初に飛び出すのがティナのテナー。くすんだ音色で哀愁のあるソロを繰り広げます。たぶんハードバップ好きはこの曲想とティナのソロで参ってしまうはずです。続いてフレディー・ハバード(tp)のソロ。これがまた絶品です。この人は後年、上手くなりすぎて時に無意味なフレーズに走ったり、あまり「心」が感じられなくなる傾向が出てきて、マイルスの自伝でも「練習のし過ぎで悪くなった例だ」などと批判されていますが、ここでは実に丁寧で味わいのあるソロをします。ピアノはデューク・ジョーダン、ベースはサム・ジョーンズ、ドラムアート・テイラーです。

2曲目の"Up Tight's Creek"は軽快なテンポの曲で先発ソロはフレディー、続いてティナに引き継がれますが、二人とも乗っています。続いてジョーダンのピアノソロ。この人なんかも、テクニック的にはいま一つといわれているけれど、味わいとそしてなんと言っても書く曲が綺麗なんですよね。3曲目の"Theme for Doris"(ドリスのテーマ)はマイナー調にアフロキューバンリズムを組み合わせて、まさにハードバップの典型。色々な料理の可能性も感じられる名曲だと思います。ソロの部分は4ビートに戻り、ティナのワンホーン。そのせいかのびのびと実に表現豊かで楽想にあふれたソロを取っていて、このアルバムのハイライトを形成しています。

4曲目はタイトル曲"True Blue"。ファンキーな曲調で「「ディードゥドゥディドゥディドゥ」というリズムをベースにティナとフレディーが、これまでの曲よりもずっと自由にソロを取っています。ソロは短いんですがなんとなく次の時代を予感させるような演奏なのが興味深い。5曲目の"Miss Hazel"というのは、サンジェルマンで大騒ぎしていたヘイゼル・スコットのことでしょうか?かなり速いテンポで、おそらく「ハウハイザムーン」のコード進行を使った曲です。そういう意味でパーカーの吹き込んだ「オーニソロジー」に迫ろうとする勢いのある演奏で、味というよりもビ・バップ全開のソロの妙技を楽しむ演奏になっています。最後はスタンダードの"Nothing Ever Changes My Love for You"。ラテンリズムを交えて楽しそうに演奏しています。

今回、記事に書こうと聴きなおすことで色々発見もありましたが、実に奥の深い素晴らしいアルバムです。こういうアルバムは初心者の人ではなくて、パーカー、バド、モンク、マイルス、コルトレーン、ロリンズ等々、大物を聴き込んだ人にぜひ聴いてもらいたい作品です。もっとも、そういう人はもうすでに聴いていたりするんですが。 🙂

Tags: Brooks, Tina · tenor sax

人間というものは(と、志ん生は開口一番よく言っていましたが)わがままなもので、キップ・ハンラハンの項目で書いたように、「ごりごりの4ビートに飽きた」と言ったかと思えば、今度は「ゴリゴリのピアノトリオないかな?でも、バド・パウエルとかバリー・ハリスじゃなくて、もっと現代性の強いの」などと言い始める。そんな気分になった時にちょうど見つけたのがジュリ・アレンです。4ビートファンの間ではSegmentsが人気だけれど、これ今手に入らないんですよね。ということで昨年Amazonで買ったCDがこれ。メンツもジュリ・アレン(p)、チャーリー・ヘイデン(b)、ポール・モチアン(ds)と『セグメンツ』と同じです。

ジュリ・アレンというとブルックリン派とかM-Baseとか言い出して、とにかく小難しい感じがするので避けていたのですが、たまに行く八王子『ロマン』のマスターが昼は絶品「煮カツサンド」を作りつつ、夜はブルックリン派のアルティストとして演奏しているのを聴き、M-Baseにも興味を持つようになりました。また、このアルバムや上の『セグメンツ』に代表されるようなバップファンにも違和感なく受け入れられるアルバムもあります。私もゴリゴリ守旧派抵抗勢力的バップファンなのでその点は太鼓判です。

1曲目がいきなりバド・パウエルの曲です。これを聴いて思うのですが、やっぱりジャズの魅力は4ビートのバップ、そこに現代のフレーヴァーがちょっとかかっているぐらいではないでしょうか?2曲目の"For John Malachi"はジュリ本人の曲ですがなかなかいいバラードです。3曲目はゲストとしてケーナという竹笛が入っています。吹いているJuan Lazoro Mendokasという人物の曲。なんかバド・パウエルの"Glass Enclosure"みたいです。

ベーシストやドラマーにはいい曲を作る人が多いと以前に書きましたが、ここでも乗りのよい4曲目の"See You at Per Tutti's"、そして超有名な8曲目の"First Song"がチャーリー・ヘイデンの曲です。4曲目では自分の曲らしくベースソロを延々とっていますが乗りがよいので飽きません。いっぽうドラムのモチアンの曲が5曲目と9曲目。5曲目の"Last Call"ではやはりモチアン本人がバシャバシャ叩いています。ポール・ブレイとかにありそうな感じです。6曲目は再びジュリの曲ですが、最初に続くベース・ソロが一分ぐらい続くので、ほかの事を考えていたりします。演奏としては一番現代的というかムズカシ的です。テンポも途中で変わったりしてブリリアント・コーナーズを髣髴とさせる演奏です。むしろ分かりやすいのが7曲目の"Invisible"、オーネットの作品です。8曲目の"First Song"ではメロディーに絡みながらのベースがやはりいい。同じように9曲目でタイトル曲の"In the Year of the Dragon"もテーマやソロに果敢に絡んでくるモチアンが(ちょっとうるさい気もしますが)いけています。

ちなみにJMTのこのジャケットは色気がないこと夥しいんだけれど、このシリーズはM-Base派の名作を復刻していて、私はこれでスティーブ・コールマンやカサンドラ姐さんの旧作を手に入れました。

なお、Wordpressにはカスタムフィールドという項目があって、これを使うと曲目が表示できそうなので、試験的にやってみます。シングルポスト(この記事だけの表示)のときに下に出るようにしてみました。

Tags: Allen, Geri · Haden, Charlie · piano

かなり最初の頃に買ったベスト集です。

この頃RCAでは The Essence of Jazz Classics(ジャズ栄光の巨人たち)と題して、膨大なRCAヴィクター系の音源のベスト集を出していました。そのカタログがこちら(ライナーノーツの裏面のため、ジャケットサイズなので二つの画像に分けてあります)。

catalog 1; catalog 2

どれも膨大な量の中から油井先生が中心となって選りすぐったもので、とりわけエリントンは吹込みが多く、油井先生自身ライナーノーツで次のように書いています。

そこで初期(1927年)から31年までの代表作8曲をA面に、ジミー・ブラントン(ベース)が在団しており、一般にエリントン一代の黄金時代とされている1940-41年の傑作8曲をB面においた。これでも「なぜ《ソリチュード》が洩れたのか?」といった詰問が出ることは覚悟している。「もっとききたい」という方には、栄光の遺産シリーズをお買い求めになることをおすすめする。内容は絶対にまちがいないのだから??

当時はLPレコードが基本フォーマットで、これは片面30分がやっと入るか入らないか、音質のことまで考えれば片面23分程度が望ましく(ここから46分テープが出て来る)、3分芸術のLP化でも片面8曲が限度だったわけです。サッチモの28年ベスト集で片面10曲、計20曲というすごいLPもありましたが。したがってベスト集を編む場合、今以上に選りに選る必要があったのです。しかし、そのことが逆に選ぶ側の集中力というか気合を高め、結果的に印象に残る選集が出来ていたような気がします。上のカタログでも、エリントンはじめベニー・グッドマンやアーティー・ショウなどはよほど耳と知識の肥えた人でないとこういう選曲は出来ない。だからどれも印象に残るアルバムで、今でも大切に持っています。

このアルバムでは初期のジャングルスタイルから"Creaole Love Call"や"Black and Tan Fantasy"(黒と褐色の幻想)、そして"Mood Indigo"が選ばれ、一方B面にはエリントンの歴史上最高の傑作といわれる"Jack the Bear"と"Koko"の2曲のほか、今でも演奏されるエリントンのヒット曲が収められています。エリントンのベスト集を買う場合、最低でもこの「ジャック・ザ・ベア」と「ココ」が収められているものを買うのが賢いやり方です。

しかし今では、ベスト集どころか全集に近いものでさえ昔のベスト集に近い値段で買えるんですね。この記事を書くために、ざっとAmazonをあさってみましたが、下に挙げたアルバムなど値段、曲数、編集ともによく出来ているんではないでしょうか。

Tags: big band · Ellington, Duke