アルバムのタイトルというのは重要なもので、いくら中身が名作であってもタイトルが凡庸だと食指が動かないことが多いものです。しかし、マイルスやその他何人かのミュージシャン、あるいはプロデューサーのように「トータル・コンセプト」を考えてアルバム作りをすることが比較的少なかったジャズ業界では凡庸な、というより区別のつきづらいタイトルを平気でつけているものが多い。以前に紹介した『バド・パウエルの芸術』も原題は Bud Powell。バド・パウエルの『バド・パウエル』ってのはいったいどういう料簡だ?と思うわけです。アルバム作りが丁寧だったBlue Noteにもハンク・モブレーの『ハンク・モブレー』というアルバムがあります。更に同じBlue Noteから『ハンク』というアルバムも出ていて、これらはもう凡庸を通り越して手抜き、努力目標の欠如を感じさせるほどです。しかし、ファンのほうはこれに対抗するために色々な手立てを尽くします。ハンク・モブレーの『ハンク・モブレー』に対しては、そのレコード番号1569をそのまま読んで「イチゴーロクキュー」と称してファンの間でコミュニケーションをとるわけです。

今回紹介するアート・ペッパーの The Art Pepper Qaurtet も同じく、特徴も個性もあったもんじゃないタイトルなので、ファンはこれを『タンパのペッパー』と呼び習わすことで意思疎通を図っているわけです。タンパ(Tampa)とはレーベル名。アート・ペッパーはタンパから2枚のアルバムを出していて、もう1枚は『マーティーペイチ・カルテット・フューチャリング・アートペッパー』といいます。

メンバーはアート・ペッパーのほかラス・フリーマン(p)、ベン・タッカー(b)、ゲイリー・フローマー(ds)、ワンホーンです。1曲目 "Art's Opus" は文字通り「アートの作品」。元歌は「君微笑めば」でしょうか、実に快適にスイングしています。2曲目のスタンダード "I Surrender Dear" はスローバラードとして演奏されることの多い曲ですが、やはりここでは快適なスイングナンバーとしてテンポ設定されています。これがなかなかよい。3曲目の "Diane" はアート・ペッパーの何番目かの奥さんで、薬中のペッパーの気をひくために自らも麻薬にのめりこみ、やがてガンに冒されて亡くなった人です。この頃はまだ恋人関係であったと思います。哀調あふれるバラード。4曲目 "Pepper's Pot" もアートのオリジナル。

そして5曲目 "Bessame Mucho"。これこそこのアルバムのハイライトで、多くの人を惹きつけている1曲です。原曲はもっとあっさりとした曲ですが、それを捏ねに捏ね、情緒纏綿、哀愁あふれるフレーズとおかずの嵐で見事な作品に仕上げているわけです。マイナーキーで日本人向きといわれますが、私もやはりこの演奏に見せられた口です。6曲目はブルース、7曲目のリフ曲 "Val's Pal" はどちらもペッパーのオリジナルです。

CDになって別テイクがドヤドヤと追加されましたが、上手いことに後ろにまとめてあるので、うるさく感じる人はプログラム再生で無視すればいいでしょう 😛

Tags: alto sax · Pepper, Art

マイルスはコロムビアとの契約がまとまった頃から再び服に懲りだして、「ブルックス・ブラザーズや誂えのイタリア製スーツで決めていた」と『自伝』に書いています。またアート・ペッパーやリー・モーガンなど50年代ジャズメンのジャケットには「ブルックス・スタイル」で決めた写真が使われていたりして、ブルックスとジャズメンとの関係はとても深いようです。そのブルックス・ブラザーズがショップでかけるBGMをまとめた第2弾はモダン・ジャズ中心のバラード集で、夜にかけると実によく合います。ただ、昼にかけて合うのか疑問です。()内は出典アルバム。

- John Coltrane: Theme for Ernie (Soultrane)

- Lee Morgan: Since I Fell for You (Candy)

- Paul Desmond: You Go to My Head (First Place Again)

- Hank Mobley: Little GIrl Blue (Message)

- Freddie Hubbard: Body and Soul (Here to Stay)

- Gerry Mulligan with Chet Baker: My Old Flame (Gerry Mulligan Quartet Vol. 2)

- Stan Getz: Autumn Leaves (The Complete Roost Session Vol. 2)

- Gene Ammons: Don't Go to Strangers (Boss Soul!)

- Miles Davis: You're My Everything (Relaxin')

- Dexter Gordon: I'm a Fool to Want You (Clubhouse)

- Coleman Hawkins: Laura (The Hawk Flies High)

- Chet Baker: Moonlight Becomes You (The Trumpet Artistry of Chet Baker)

- Art Pepper: Patricia (The Return of Art Pepper)

- Lester Young: I'm Confessin' (With the Oscar Peterson Trio)

Tags: various artists

"Brecker Brothers"ではなくて"Brooks Brothers"、洋服屋のCDです。Brooks Brothersはアメリカン・トラッドのシンボル的なメンズ・ショップで、日本でもかなり知名度があります。私の場合は、学部時代入門ゼミでお世話になった板坂元先生がブルックス・マンだったのでボタンダウンシャツなどを買ったりしてましたが、就職を機に背広やブレザーなどをここで誂えました。ブルックスの特色はなんといってもボタンダウンのシャツと、ナチュラルショルダー・三つボタン段返り・ボックスシルエットの上着と、ノープリーツ・ストレートのズボンです。特にボタンダウンはブルックスの発明で、ネクタイを締めた時もノータイの時も、独自のシルエットを作り出すので、他メーカのものには代えられません。

ブルックス・ブラザーズが1998年に店内でBGMとして使用していたジャズ音源をコンピレーション化してショップで発売したのがこの二枚です。一枚目が All Jazz 二枚目が Slow Jazz。ブルックス・ブラザースのサイトで見つけて、八王子そごうのショップに無理を言って取り寄せてもらいました。もともとがアメリカの店内で流すために編集されたコンピレーションのため、BGMとして実に聴きやすい。現在では販売されていないようですが、自分のコンピを編む時のご参考になればと曲目を紹介します。

All Jazz

こちらはジャズ史的なコンピです。

- Black Bottom Stomp - Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers

- Stealin' Apples - Fretcher Henderson and His Orchestra

- King Porter Stomp - Benny Goodman and His Orchestra

- When Day Is Done - Coleman Hawkins

- That Da Da Strain - Muggsy Spanier

- Boogie Woogie at the Civic Opera - Albert Ammons

- Blues for Alice: - Charlie Parker

- Down Under - Art Blakey and the Jazz Messengers

- There Will Never Be Another You- Chet Baker

- Desafinado - Stan Getz

- The Worm - Jimmy McGriff

- Sister Fortune - Keith Jarrett

- Beulah - The Harper Brothers

- Mr. Boogaloo - Groove and the Gang

Slow Jazzは次のエントリーで紹介します

Tags: various artists

現在松嶋菜々子が出演している「生茶」のCMのバックで使われている曲は "Spain" という曲で、そのオリジナルが収められているのがこのレコードです。CMで使われている美しくて印象的なメロディーを聴くと、どうしてもここは一発弾いてみたいなと思うんですが、この美旋律の前後に「もうどうにでもなれ」と言いたくなるほど超難しいリフがあるので、私もこの曲には触れずにそっとそばを通り過ぎています。

このレコードは1972年の録音で、演奏は「リターン・トゥー・フォーエヴァー」。チック・コリアのグループで、チックのエレピの外、ジョー・ファレル(fl, ts)、スタンリー・クラーク(b)、アイアート・モレイラ(perc)、フローラ・プリム(vo)で構成されています。第1作、その名も『リターン・トゥー・フォーエヴァー』(通称 "カモメ")に続いて同じメンバーで出されたこの第2作はフローラ・プリムのボーカルが全面にフィーチャーされ、曲もラテン?ブラジリアンフレーバーがふんだんにまぶされていてかなりポップな作品です。

A-1 "You're Everything" はチックのオリジナルで、冒頭から鼻歌みたいなプリムの歌声が聞こえてきます。A-2の表題曲 "Light as a Feather" はタイトルどおり軽い感じで歌い流しています。チックも軽いタッチで弾いていきますが、後半ワーワーを入れたりして盛り上げテナーのファレルにソロを受け渡します。ファレルのソロはかなり燃え上がりベースに受け渡し、テーマとプリムの歌に戻って終わります。A-3 "Captain Marvel" はプリムのアーアアーコーラスも交えたユニゾンを句読点にしてファレルがフルートソロを展開します。フルートに続いてチックのエレピがスピード感あるソロを取っています。

B-1 "500 Miles High " はファレルのテナー、スタンリーのアコベのソロが素晴らしく、徐々に盛り上がりながらクライマックスにまっすぐ突っ込んでいくところが魅力です。B-2 "Children's Song " はスペインに入る前のインタールードみたいな曲。

そして "Spain"。ロドリーゴの『アランフェス協奏曲』を前奏に用いて一気にスペインのイメージを高めます。テーマは3つの部分に分かれていて、パート1は16分のフレーズから8分のリズムを強調した3小節、パート2はCMでも使われている印象的なメロディーの6小節(ここだけなら楽なんですけれどね)、そしてパート3は複雑を極めたリズムの7小節です。このメロディーを区切りにしてファレルのフルート、チックのエレピ、スタンリーのベースがそれぞれスパニッシュフレーヴァー豊かなソロを取っていきます。

下は輸入盤CDです。しかし、公平にいってこのアルバムを買うより「スペイン」だけを音楽配信コンテンツからダウンロード購入したほうがよいような気もしますね、、、っておい! 😡

Tags: Corea, Chick · piano

Vディスクというレコードがあります。"V"とは "Victory" (勝利)の"V"で、第二次大戦中のアメリカの兵士慰問用レコードです。当然SPですが、当時としても割れやすいシェラックではなく、丈夫なビニライトを原料に使い、12インチだったそうです。戦後、これが進駐軍から払い下げになったり兵隊が小遣い稼ぎに売り出したりしたため、ジャズファンが集めたそうですが、私の生まれる遥か前のことなので私自身は全く知りません。戦争とジャズということでいえば、亡くなった「岡倉の父さん」、藤岡琢也さんは戦時中憲兵の目を逃れて敵性音楽であった好きなジャズを聴くために押入れにもぐって聴き、それでも音が漏れるので割り箸の先に木綿針をつけてレコードに載せ、反対側を耳に当てて聴いたといいます。割り箸が耳に痛いので、最後は小指の爪を細長く針のように尖らせてレコードにかけ、親指を耳の穴に差し込んで骨伝導で聴いていたそうです。油井先生は九十九里で高射砲の射手をしていて、千葉沖から進入してくる米軍機に高射砲を浴びせながら、「とにかくベニー・グッドマンが乗っているといけないから、当たらないように撃った」と講演会でおっしゃっていました。終戦とは日本のジャズとジャズマンにとっては一種の解放であり、それが気分として現代にまで続いていて、好戦的なジャズマンとかナショナリストのジャズマンというのが少ないのは、こういったわけなんです。

さて、そのVディスクですが、80年代に徳間によりテーマごとにLP化されて発売された時、ちょうどジャズに嵌り始めていた私も選びに選んでは少ない小遣いで購入しました。当時のLPの中に挟まっていたカタログが出てきたので、紹介します(クリックしてください、画像が拡大します)。

全部を購入したわけではないのですが、ポイントを抑えつつ求めました。今回紹介するのは、Vディスクの中では珍しくモダン・ジャズものです。確かに終戦が1945年、Vディスクは48年まで製造されていたそうで、バップがあっても当然なのですが、「前線のスクエアーでコーニーな兵隊が聴くのかな?」という疑問が残ります。またこの盤に収められている演奏は1949年のものもあったりして、いったいいつまで製造されていたのだろうということも疑問ですが、こういう疑問は専門家に任せておこうと思います。

A面は全曲パーカーのクインテットの演奏で、1949年クリスマスイブのカーネギーホールの演奏です。ジャケット裏には12/23となっていますが、最新の資料だと24とされているのでたぶんこちらでいいと思います。メンバーはパーカー(as)、レッド・ロドニー(tp)、アル・ヘイグ(p)、トミーー・ポッター(b)、ロイ・へインズ(ds)というレギュラーコンボです。古いライブ盤らしく楽器ごとのバランスが悪くて、ピアノのソロなど隣の部屋で弾いているのを聴いているような塩梅ですが、ベースがはっきり聴こえるし、とにかくパーカーがくっきり聴こえるので問題ない演奏です。

B面1-2がレニー・トリスターノ・セクステットの演奏。リー・コニッツ、ウォーン・マーシュ(ts)がいます。ピアノはレニー・トリスターノ師匠。ほかビリー・バウアー(g)、アル・シュルマン(b)、ジェフ・マーチン(ds)です。Very Coolの記事でもちょっと触れましたが、トリスターノ楽派の典型的な演奏がここには収まっています。3-4はトリスターノ・トリオによる1946年の吹き込みで、テーマを対位法的に処理していたりして初期の実験段階として面白い試みですが、こういうのがジャズの主流にならなくてよかったとも思ったりします 😛

5曲目 "God Child" はクロード・ソーンヒル楽団の演奏で、リー・コニッツのアルトが聴けますが、その前に出てくるテナーもレスターの流れを汲むクールなサウンドで実に面白い。モダン・ビッグ・バンド初期の演奏です。

最後2曲は、そのクール派の開祖、本人はバップとは違う行き方をとりながらバップを飛び越えてバップ以降、それこそマイルスにまで影響を与えた巨人レスター・ヤングの演奏で、1946年のラジオ・ライブの吹き込みです。この音源は、まったく別のレコードで持っていましたが、それこそ何回聴き直したことでしょう。6曲目 "These Foolish Things" はレスター・バラードの頂点。肩の力は抜け、最小限の音数で最大限の効果を挙げるやり方は、元親分のベイシーと似ていますがレスターオリジナルの行き方です。最後の曲 "Lester Leaps In" レスターオリジナルの循環です。ここでの聴き物はレスター以外にも、ポピュラー・シンガーではなくジャズ・ピアニストとしてのナット・キング・コールがいます。

こう見てくると、油井先生の選曲でしょうが、実によく出来ていて、ビバップからクールへのスタイル変遷、そしてその大元となったレスターの名演と上手く編集されていることに、改めて驚きます。Vディスクの再発はその後CDでもなされたようなので、下にCD版をリンクしておきます。Vディスクは終了の方向みたいなのでお早めに。

Tags: alto sax · Konitz, Lee · Parker, Charlie · tenor sax · Thornhill. Claude · Tristano, Lennie · Young, Lester

レコーディングのせいか、それともリマスターやプレスのせいか、音の薄いレコード・CDというものがあります。特にアナログ時代は廉価盤や輸入盤の中に音の薄いものが多く、私の購入した範囲でも『カインド・オブ・ブルー』、『クールの誕生』、『マッセイホール』などジャズ史的に重要なものが含まれていて、聴いてもピンとこなかった記憶があります。CDに代わっていった当初もアナログそのまま、いやアナログよりも更に音が薄まったものなどが出されていてCDに対する懐疑を助長していました。現在では国内盤は言うに及ばず輸入盤でも音質に配慮したリマスターが主流となっているので、こうした心配は減っていますね。

今回紹介する Bud Powell (バド・パウエルの『バド・パウエル』ではあんまりなので、邦題では『バド・パウエルの芸術』となっています』)も、廉価アナログ盤で購入した時はあまりに音が薄くて遠く、数回聴いて飽きました。その後CD時代が来て、「それっ!」とばかりに買って聴いてみたけれどやっぱり音が薄くてがっかり。仕方がないのでアンプやスピーカーを買い、音量を上げて聴き、それでもダメな分はイマジネーションで補うようにしました。しかしながら現在出ている国内盤の中にはかなり音質にこだわったヴァージョンもあるので、このCDを買う場合は何ビットとか何キロヘルツなどとやかましく書かれた音質重視盤を求めたほうがいいかもしれません。

わが国でこのレコードが紹介される時に必ず引用されるのが、栗村政昭氏の「芸術的香気漂うバド・パウエルの最高傑作」、「モダン・ジャズ・ピアノのバイブルとされてよい至高の名演」というフレーズです。これは前半(A面)8曲について言われたもので、バド、マックス・ローチ(ds)、カーリー・ラッセル(b)のトリオによる1947年1月10日のこのセッションは神がかっています。 "I'll Remenber April" や "Indiana" はただただものすごい気迫で、「インディアナ」などテンポが速い(一説には320以上出ているといわれています)のでほとんど「ドナ・リー」状態(「ドナ・リー」の元歌が「インディアナ」)です 🙂 また "Somebody Loves Me" のくつろいだ魅力、"I Should Care" の原曲を超えた美しいバラード解釈。5曲目の "Bud's Bubble" はオリジナル曲、6曲目"Off Minor" はモンクの曲で、これまた名演。7, 8曲目の "Nice Work If You Can Het It", "Everything Happens to Me" はどちらもスタンダード。前者をチョッパヤ、後者をバラードとして演奏しています。

B面は1953年9月の吹き込みでジョージ・デュヴィヴィエ(b)、アート・テイラー(ds)とのトリオ。A面との間に横たわる6年間で、彼は精神病院への入院、麻薬常習の疑いによる逮捕と発狂、そして電気ショック療法と、繊細な芸術家にとって過酷ともいえる運命の連続を経験しました。その結果目くるめくテクニックは消えうせ、それを歌心でカバーするような感じになります。いわゆる後期のバドです。私は後期のバドも好きで、一連のヴァーヴ物とかゴールデン・サークルなども聞いていますが、それらに比べればずいぶんと前期の後期です(なんのこっちゃ?)ただ、13曲目のブルース "Bug's Groove" などは鬼気迫る演奏で、右手のメロディーと左手のコンピングがまったく別の展開をイメージしながら弾いているようです。14,15曲目のバラード2曲も後期の特徴が強くて、タッチの強弱が激しく、時に不安定な感じをかもし出しているところがやはり後期ですね。

下のCDはおそらく音質重視盤です。しかしもともとが古い録音で、おまけに7曲目なんかは途中で一瞬録音レベルが下がったりしていますからそういうところには目をつぶる「鈍感力」が必要かもしれません 😛

Tags: piano · Powell, Bud · Roach, Max

仕事に就いて時間的にも金銭的にも余裕が出来てきた頃、ジャズ喫茶通いを始めました。八王子が誇るジャズ喫茶「はり猫」には以前から行っていましたが、もうちょっと枠を広げて都内の有名店を廻ってみようと思ったわけです。とはいえ90年代後半はもはやジャズ喫茶の退潮期に入っていて、閉まっている店や「ジャズをかける喫茶店」に転身した店も多いなかで、やはりお聞かせ専門店としては四谷の「いーぐる」であり吉祥寺の「メグ」と「A&F」が昔ながらの私語禁止を貫いていました。特に吉祥寺は行きやすいので、吉祥寺に出ると、まずはディスクユニオンのジャズコーナーに行き、オーディオユニオンの2Fに移ってからは、レコード・CDを漁った後、買えもしない高級機材を下で眺めて、そのあとメグとA&Fをはしごし、帰りに駅ビルロンロンの2Fにあった新星堂とDISK INNを冷やかし、そのまま行ける2Fのこじんまりした改札を通って中央線に乗ってました。やがて大西さんのA&Fが閉店し、メグはメグで私語を解禁する代わりに喫煙を禁止したりして吉祥寺に行くこともめっきり減りました。今は地元のはり猫に顔を出すか、仕事帰りにいーぐるに寄るかぐらいです。

Live! At Cafe Bohemia をはじめて聴いたのは初めてA&Fに行った時でした。今までに聞いたことのない、ビッグ・スターの演奏ではないけれど味の濃いハードバップにアルバム名をチェックしました。これを聴きながら、つくづく「これはジャズ喫茶で聴く名盤だなぁ」と思いました。ライブ盤で録音もヴァン・ゲルダーなのでライブの熱気がこちらまで伝わってくる。家のスピーカーで小音量で聴いていたのでは伝わらない熱気までジャズ喫茶の大型スピーカと大音量だとビンビン伝わるのが一つ。また名盤として知られていて、スイング・ジャーナルのシールも貰っているのですが、私のようにA級歴史主義的にコレクションをしていると、どうしてもプライオリティーが低くなるわけで、ジャズ喫茶ではこうしたB級の名盤やマニア向けのものなども公平に流してくれるの聴くことができたのです。

メンバーはジョージ・ウォーリントンのピアノにジャッキー・マクリーン(as)、ドナルド・バード(tp)、ポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(ds)。ハードバップのスターたちです。録音は1955年9月。1956年の直前なので熱気は最高潮。どの演奏も熱気があり、全体が「ライブ・アット・カフェ・ボヘミア」という1曲に聞こえますが、特に好きなのが "Jay Mac's Crib"。ライナーで油井先生は「誰でも知っている曲」とおっしゃっていますが、ある名スタンダードのコード進行を使っています。いや、コード進行だけ借りているというよりも、ちょっと手直ししただけでオリジナルと言い張っているような感じです。サビのところは元歌と一緒。しかし、この元歌がマイナーキーで題名とは裏腹にさわやかではなくて哀愁が漂い、朝日というよりも夕日や夕暮れの似合う曲想なので、マクリーンやバードの味のあるソロと相性がいいわけです。元歌といえばラスト曲「ボヘミア・アフター・ダーク」は "Love Me or Leave Me"、「バードランドの子守唄」と一緒です。ここでも元歌のメロディーが平気で出ています。

このアルバムをA&F聴いて、早速帰りのロンロン2F新星堂でCDを購入しました。これを楽しめるようになった時、ちょうど居酒屋を卒業して一人で小料理屋に入ることを覚えた時のような、なんともいえず、また一つ大人になったような気持ちになりました。現実にはまだ一人で小料理屋なんかには行けないんですが 🙂

ジャケットは二種類あって、輸入版などではリーダーのウォリントンが中心のものと、上のジャケのように早朝のワシントン広場での記念撮影のものがあります。

Tags: Byrd, Donald · McLean, Jackie · piano · Wallington, George

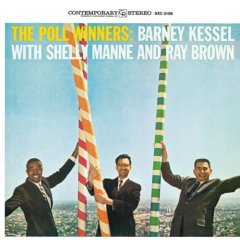

自慢するようで恐縮ですが、このレコードは溝あり盤で持っています。購入金額は新品CDぐらいだったので、贅沢したわけではなく私も気づかぬまま、いつの間にか手元に来ていました。ジャズ・ギターに目覚めてギター入りやギターリストのアルバムを集めていた時にたまたま見つけたものです。ノイズは少しありましたが、クリーニングするとかなり減って音も蘇りました。そうすると見えてくるのがロイ・デュナンの録音の技です。ロイ・デュナンはレコーディング・エンジニアで50年代西海岸のコンテンポラリーレーベルを中心として数々の名録音を残しました。東海岸のルディー・ヴァン・ゲルダーが中音域にエネルギーを集めた創作的な録音スタイル(一説には、レコード購買層の再生システムを考慮して、そういう録りかたをしたといわれています)だったのに対して、ロイ・デュナンは左右に広く音場をとり、比較的色付けの少ない録音です。とりわけドラムの音が素晴らしく、このアルバムでも名手シェリー・マンの妙技が十分に録音されています。

ポール・ウィナーズは1956年度の『ダウンビート』、『メトロノーム』、『プレイボーイ』各誌における人気投票でポールウィナー(ナンバーワン)になったバーニー・ケッセル(g)、レイ・ブラウン(b)、シェリー・マン(ds)による臨時編成のトリオです。第1作がこのアルバム。しかし評判がよかったようで続編が何作か作られることになりましたが、一番魅力的なのはこの1作目だと思います。

A-1. Jordu

デューク・ジョーダンの曲で、ジャズメンがよく取り上げます。「笑っていいとも」で「チョイ悪オヤジ」コーナーというのがあって、そこでBGMに使われていました。かなりのアップテンポで、緊張感を持った演奏に仕上がっています。

A-2. Satin Doll

緊張感のある "Jordu" が終わってふっと一息ついたあと、リラックスしたミディアムテンポで始まるこの間がとても好きです。エリントンの曲。あまりにもリラックスして軽々と弾いているのでコピーしようと思い、ちょうど『ジャズライフ』にコピー譜が掲載されていたので試してみましたが、難しいこと難しいこと。見ると聞くとは大違いといいますが、聴くのとやるのとでは更に大違いだということが身につまされました。同時に、軽々とやっているように見えるものほど実は難しいということも実感としてわかりました。名演です。音のプレゼンスも非常によい。

A-3. It Could Happen to You

"Everything Happens to Me"とたまに区別がつかなくなる曲です。綾戸智絵と上戸彩ぐらい似ています。マイルスはわりと速めのテンポでやりましたが、ここではかなり速度を落としてくつろいだ演奏。ベースのレイ・ブラウンもよく歌うソロを取っています。

A-4. Mean to Me

ビリー・ホリデイの歌でも有名ですが、ここでは文字通り「小唄」として解釈したテーマからアドリブに入ります。こういう小唄の場合、ケッセルのソロは師匠のチャーリー・クリスチャンの影響がもろに出ます。この曲でも「チャーリー・クリスチャンじゃないか?」と思う瞬間が何度かあります。レイ・ブラウンの歌うようなソロに続いて4バースでシェリー・マンのドラムもよく歌っています。

B-1. Don't Worry 'bout Me

中盤ででてくるレイのベースソロが力強く音もよく捉えられています。

B-2. On Green Dolphin Street

独特のコード進行を持っているのでモダンジャズでよく取り上げられます。シェリー・マンがバッキングのドラムでものすごく歌って、ケッセルとの息もぴったり。レイのソロも冴えています。ビル・エバンス?スコット・ラファロになって確立するインタープレイとはまた違いますが、トリオといってもここでは3人対等なのがスリリング。

B-3. You Go to My Head

バラードですが、テーマからアドリブまで、ギターとベースのインタープレイで進みます。これもレイ・ブラウンの実力を感じさせる演奏になっています。

B-4. Minor Mood

ケッセルのオリジナル。文字通りマイナーキーのハードバップ的な曲です。ここではギターとベースが4バースをやります。

B-5. Nagasaki

ずいぶん古い曲でベニー・グッドマンも演奏していました。かなりのアップテンポでケッセルのテクが全開です。

今回じっくり聴きなおしてみて、これはギターをやる人はもちろん、ジャズベースを目指す人にもうってつけのお手本だと思いました。ウォーキング、ソロ、あるいはメロディー楽器とのインタープレイなど様々なアイデアが詰まっています。そして、タイプはちょっと古いですがよく歌うドラムの魅力も忘れられません。

ジャケットはPoll (投票) Winnersがpole (棒くい) を持っているという洒落です。

Tags: Brown, Ray · guitar · Kessel, Barney · Manne, Shelly

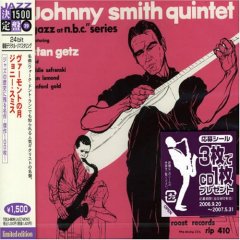

FM東京に「気まぐれ飛行船」という番組がありました。パーソナリティーは作家の片岡義男さんとジャズシンガーの安田南さん。この二人、とにかく声がよい。片岡さんはクールな感じの低音が効いた声で、安田さんはジャズシンガーでものすごいヘビースモーカーという話でしたが、バーのママのように、声だけ聞いたらバーはバーでもゲイバーと間違えたかと思うような、顔を見たらやっぱりゲイバーだった(何のこっちゃ?)というようなハスキーな声ではなくて、とても大人の色気があふれる魅力的な声で、特に「ウフフ」と笑う声など意味深で青少年の心の中に熱いものをたぎらせたわけです。この番組では、二人のパーソナリティーもあって頻繁にジャズを特集し、時には油井先生をゲストに迎えてジャズ談義をしたりしていました。

このアルバムは同番組で放送されて気になっているところに、FM-fanというFM雑誌で片岡さん本人が「心に残る一枚」で紹介されていたのを読み、心に留めておいたものです。実際に手に入れたのはずっと後のことです。同じ欄で湯川れい子さんが『チェット・ベイカー・シングス』を紹介していましたが、これも心に留めておきました。チェットはともかく、ジョニー・スミスを実際に買わなかったのは、以前の記事でも書いたようにジャズ・ギターに偏見を持っていたからです。実際に自分でジャズギターを練習するようになって、ほとんどといっていいほどギター関係のアルバムを持っていないことに気づき、大慌てで記憶を呼び戻して買い求めました。

このアルバムは1952年から53年にまたがる4つのセッションをまとめたもので、分かりやすくいえばジョニー・スミスとリズム陣に3人のテナーメンが客演している形になります。その3人とはスタン・ゲッツ、ズート・シムズ、そしてポール・クィニシェットです。3人ともレスター派のテナー、特にポール・クィニシェットにいたっては、レスターのあだ名「プレズ(大統領)」にちなんで「ヴァイス?プレズ(副大統領)」というあだ名がつけられるほどレスターに心酔していました。レスター派とはすなわちクール派ということで、このセッションはどれもクールな魅力に満ちています。

聴きどころとしては、1曲目 "Where or When" のスムーズでクールの典型といってもいい演奏、2曲目 "Taboo" というジャズにはしにくい曲を見事ジャズ仕上げているところ、また "Cherokee" では見事なバッパーぶりを示しているところなど数多くあります。 さらに "Moonlight in Vermont", "Stars Fell on Alabama", "Tenderly", "Ghost of a Chance", "I'll Be Around", "Yesterdays" 等々バラードが多く、これらが美しく、ジャズギターによるバラード演奏のお手本のように素晴らしい点です。普通ジャズアルバムでは、息抜きとしてバラードが挿入されるのですが、このアルバムではむしろバラード集の中に息抜きとしてアップテンポの曲が挿入されているような印象です。

ジャケットは有名なジャケットデザイナーのバート・ゴールドブラット。名ジャケです。

夜、灯りを落として冷たく冷やしたビールを飲みながら聴くのにうってつけです 🙂

Tags: Getz, Stan · guitar · Sims, Zoot · Smith, Johnny

いただいたコメントの中で「ジャケ買い」という言葉が出てきましたが、私もよくジャケ買いをします。ジャケ買いというのは、内容よりもジャケットを優先させてCD・レコードを買うことでジャズ聴き初めし頃には思いもしなかった贅沢な買い方です。

今日取り上げる The Blues はPacific Jazzに吹き込まれた演奏の中からブルースを8曲選び出して編集した、World Pacificのオムニバス盤(コンピレーション)ですが、そのジャケットの美麗ぶり!ご存知の人も多いと思いますが、これは写真家ウィリアム・クラクストンが撮影したチェット・ベイカーの写真を切り抜いたものです。元の写真はjazZlinksでも紹介しているWilliam Claxton Photographyにありますのでご覧になってください。Chet Baker Gallaryにあります。私の持っているアルバムは東芝EMIがPacific Jazzのアナログ復刻をしたときに発売されたLPで、吉祥寺駅ビルロンロンの2Fにあった新星堂DISK INN(いまは1Fに移っています)に売れ残っていたのを買い求めました。すでに持っている音源と重複するものもあったのですが、定価で新品、それにジャケ買いということで求めたわけです。

A面1曲目はバド・シャンクの通称『昼と夜のバドシャンク』から "Royal Garden Blues"。ずいぶん古いディキシーナンバーでサッチモも1928年に吹き込んでいますが、ここではモダン・ジャズとして蘇っています。メンバーと楽器の関係が面白く、バド・シャンクがバリトン・サックス(普段はアルトかフルートの人)、ビル・パーキンスがアルト(普段はテナー)で、リズム陣はハンプトン・ホーズ(p)、レッド・ミッチェル(b)、メル・ルイス(ds)。

2曲目の "2 Degrees east - 3 Degrees West"は、以前に取り上げたアルバム『グランド・エンカウンター』からの1曲。ジョン・ルイスの書いたブルースです。詳しくはそちらの記事で。3曲目 "Walkin' Garson Blues" はブルースにもとづくインプロビゼーションで、ライナーの岩浪洋三氏によると『オリジナル・チコ・ハミルトン・クインテット』のお蔵テープからということです。ただ彼の記述には間違いが多いので疑問です。タイトルにもなっているカーソン・スミスのウォーキング・ベースをともなってバディー・コレットがアルトサックスでサブトーン豊かにソロを取ります。ギターのジム・ホールが非常にソウルにあふれた名ソロを取ります。この1曲を聴けるだけでもアルバム全体の価値をペイするほどです。A面最後は "Leroy's Blues"。ルロイ・ビネガー(b)の書いたブルースかと思いきや、ピアノのケニー・ドリューのブルースのようです。メンバーはジャック・シェルドン(tp)、ジョー・メイニー(as)、ケニー・ドリュー(p)、ルロイ・ビネガー(b)、ローレンス・マラブル(ds)。

B面冒頭は "Blues in the Night"。「夜のブルース」というハロルド・アーレンの書いたスタンダードで、形式的には12小節のブルースではないけれど、非常にブルージーな曲。演奏はバド・シャンクを加えたラス・フリーマン・カルテット。シャンク、フリーマン、カーソン・スミス、シェリー・マン。バド・シャンクのアルトがブルースそのもので、ラス・フリーマンも独特のタッチが冴えています。

2曲目はジェリー・マリガン・カルテットの演奏で "Blues Going UP" マリガンの作曲です。メンバーはマリガン(bs)、ジョン・アードレイ(tp)、レッド・ミッチェル(b)、チコ・ハミルトン(ds)。ジェリー・マリガンはこのようにピアノレスで演奏することが多いミュージシャンでした。出典アルバムは California Concerts。

3曲目はチコ・ハミルトンのトリオで "Blues in the Rocks"。ベーシストのジョージ・デュヴィヴィエ作曲です。ここではピアノではなくジム・ホールのギターを含めたトリオ。繊細なチコのブラシとジムホールがやはりよい。アルバムは The Chico Hamilton Trio。最後はジャック・モントローズ・セクステットで "Some Good Fun Blues"。ウェストコーストらしくアレンジの利いた演奏です。

パシフィックではコンピレーションをその後も何枚か出しました。そして、さすがに西海岸の洗練されたパシフィック、美麗ジャケが多くて目移りします。このアルバムはCDが出ていないようですがそのうち出るでしょう。収録曲の元アルバムと美麗アルバムを参考に挙げておきます。

Tags: various artists