ガッツのあるバップ系の4ビートジャズを聴き続けていると時々浮気したくなる時があります。特にメインストリームからちょっと外れたところで、それでもクリエイティブな音楽を作っている人はいないか、などと時折アンテナを拡げてみるわけです。そうすると時にヒットしたり、時にはスカを掴まされたりと安定しないこと夥しいわけですが、それでも名作にめぐり合った時の感動が忘れられないのでやめられません。

数年前までは京王八王子の駅ビルに入っている「タワレコ」に強力なジャズ耳を持った女性店員がいて、彼女が「ポップ」といってCDに貼り付けられている手書きの推薦カードを書いていたのですが、そこで推薦されているものは大抵が当たりでした。特に未知のものを購入する時はこのポップ記事が頼りだったわけです。もっとも相性もあるわけで、今はなき丸井八王子の「ヴァージン」にいたポップ書きの人とは相性が悪かったらしく、相当なスカ(私にとっての)を買うことになりました。

今回紹介するキップ・ハンラハンの「千一夜物語」もそんな風にしてタワレコで購入した一枚です。キップの「千一夜」には二種類あって、ここで取り上げるパープル一色のジャケットのほうが"Shadow Night"というサブタイトル、もう一つのほうのサブタイトルは"1-red Night"となっています。どちらもいい作品ですが、個人的には「シャドーナイト」の2枚目がもっとも気に入っています。

この作品は「アラビアン・ナイト」をモチーフにした作品ということで、曲の合間にあるいはリズムを従えて「シャラザード姫が滑った」とか「転んだ」などという台詞が語られる仕様となっていて、曲名も「アラビアン・ナイト」のタイトルや一節がそのままつけられているようです。しかし、そのタイトルや一節が曲とどういう関係にあるのかアラビア文学者でもない私にはさっぱり分かりませんし、そもそも曲として分節化されていないで延々続くんですね。全部で一曲という感じは、電化マイルスの『アガルタ』『パンゲア』のような感じでもあるけれど、あそこまで怒っているとか、苛立っている音楽ではなくて、このアルバムはむしろ非常にナチュラルな演奏です。ただ普通のジャズアルバムのように、「4曲目"Lover, Come Back to Me"のトミー・フラナガンのソロは...」という風な紹介ができないタイプなんですね。

このアルバムの2枚目はドン・プーレンのジャズっぽくて静かなピアノトリオから始まりますが、それが徐々に盛り上がり、畳み掛けるようなパーカッションの演奏が差し挟まれるごとにテンションを増し、9曲目でついにクライマックスを迎え、その後静かにフェードアウトして14曲目の語りで終わるという構成になっています。ここでのパーカションが複雑なポリリズムとなっていて、聞いていて心地よい。以前サッカーネタで書いたと思いますが、日韓ワールドカップの時のセネガルの応援団がずっとポリリズムとたたき出していて、このアルバムを彷彿とさせました。

キップ・ハンラハンという人は自分で楽器を演奏するわけではなく、クラシックのように指揮棒を振り回すわけでもなく、ただ構成などを決めて演奏を指揮するプロデューサーのような人です。CDに入っていたリーフレットに写真が載っていて、非常に渋い感じのいい男が写っているのですが、数年前ブルーノート東京で行われたライブを見に行った人の話だと、写真とは大違いの禿げ散らかした中年のおじさんだったそうです・・・とはいえ、このアルバムはとてもよく出来ていて、ジャズとワールドミュージックの境に位置する名作だと思います。

Tags: group · Hanrahan, Kip

MJQ (The Modern Jazz Quartet)はどのアルバムを聴いても良く(初期のケニー・クラークは少し浮いている気もしますが)、『ジャンゴ』、『フォンテッサ』、『コンコルド』、『ピラミッド』といったレコーディング4大名盤も素晴らしいし、映画音楽でもある『たそがれのヴェニス』なども優れた名盤です。

おそらくあまりジャズを聴いたことのない人に、ジャズの典型的なイメージを求めると、MJQのように全体はクールでかつ部分はファンキーな演奏を思い浮かべるのではないでしょうか?

私事ですが、ジャズを聴き始めたころ、やはりこのMJQに嵌り、ちょうど日本武道館でリユニオン・コンサートを開くことになって来日した折、武道館まで田舎の高校生として出かけました。お金がないので、近所の中学生が英語を教えてくれる人を求めていたのを聞きつけて、母親の伝で紹介してもらい、2ヶ月ほど中学英語を教えてあげて捻出したお金で行きました。会場には錚々たる著名人(今で言うセレブ)が来ていました。油井先生とはその前に一度お会いしたことがあってご挨拶をしたほか、高嶋忠夫夫妻、タモさん、ヒノテル氏などもお見かけしました。途中トイレに迷い、武道館の構造もあって一周していると、彼らの楽屋の前にたどり着いてしまい、警備員にとがめられているところをパーシー・ヒースに助けてもらい、その恩も忘れて、精一杯の英語でミルト・ジャクソンに向かって"I'm a fan of yours"といった思い出があります 🙂 子供にベースラインは難しすぎたのです・・・

今回紹介する『ヨーロピアン・コンサート』は、MJQ全盛時代のライブ録音です。上に挙げたような名作を丹念に一枚一枚聴いていくのも一つですが、このような名曲ライブを聴くこともMJQに限ってはありだと思っています。というのも、スタジオ録音が、どうしても「静」に傾くきらいがあるのに対して、ライブだと「動」に傾き、よい意味で彼らが本音を繰り広げたり、歓声に乗ってコーラスを増やしてアドリブしたりするからです。それでも、ユニットとしてのまとまりは壊していない、絶妙なバランスの上に成り立っているのがこのアルバムです。

私が特に好きなのは、冒頭の"Django"から、レイドバックしたミルト・ジャクソンの"Bluesology"にかかるところ、そして、トレイドマークともいうべき"Bug's Groove"が終わって「四月の思い出」に繋がっていくところなどです。

MJQの買い方としては、これと『ラスト・コンサート』を最初に購入し、続いて気に入った曲を各アルバムに当たって原点を見ていくのがかしこいやり方だと思っています。

Tags: group · Lewis, John · The Modern Jazz Quartet

このアルバムについても以前ブログの記事で取上げましたが、長年探していたものです。現在、リンク先のamazonでは中古で5,000円以上取っているようです。このアルバムが録音されたのが'76年なので、'77年発売と考えても私がジャズを聴き始める少し前のことになりますが、聴き始めた頃も雑誌などでよく取上げられたり広告ページに載っていたように記憶しています。しかし、このタイトルが良くない。当時猖獗を極めていたフュージョンという言葉がタイトルにそのまま入っているので、どうしたって「ああ、フュージョンか、またか」という気分になるわけです。結局手を出さないまま月日は流れ、ある時購入したスイングジャーナルの増刊号でこのアルバムが強力に推薦されているのを目の当たりにして、己の先入観と不明を恥じ、アルバム探索に邁進しはじめたわけです。嘘です。本当は「見つけたら買っておこう」ぐらいに頭の隅においておいたんですがね。たまに覗きにいくヨネザワ商会で売られていたので購入しました。したがってLPです。

このアルバムはA面B面ともに1曲だけ入っていて、その1曲がそれぞれ20分を超える演奏になっているわけです。

A面はタイトル曲"Cumbia & Jazz Fusion"。Cumbiaとはコロンビアのことですが、同時にコロンビア生まれの音楽というかビートを指し、当然ながらラテンリズムです。冒頭、いきなり鳥の鳴き声が聞こえてきます。この時点でミンガスの「悪しき具象性」を思い出して不安が一瞬頭をよぎります。のどかなラテンリズムに乗って、ミニマルフレーズを畳み掛けるようにオーボエが演奏しますが、オーネット・コールマンの『ダンシン・イン・ユア・ヘッド』ほどしつこく畳み掛けないし、メロディーのスパンも長めで変化に富んでいます。やがてミンガスの掛け声が入り、リズムだけになった後ソプラノやバスーン、トランペットなどがベースのリフレインフレーズの上で演奏されますが、まだテーマです。この辺はフレーズをみんなでコールアンドレスポンスしている仕様となっています。

そして一転、のどかな中南米の雰囲気を破るように都会的なアンサンブルが始まり、まずはトランペットが先ほどのテーマフレーズを徐々に解体して、「ジャズ」にしていきます。このペットはジャック・ウォーラス。続いて同じ手法でテナーがアラビックなスケールや重音、フラジオを駆使しつつテーマを変容させていきます。そして、再びアンサンブルを打ち出した後は、4ビートでテナーが存分に「ジャズのアドリブ」をしてくれますが、この開放感!その後テンポを落として、ペット主導のメロディアスなアンサンブルになるのですが、ここははっきりいってエリントン色全開です。この後フリーなピアノソロを経て出てくるトランペットとアンサンブルもエリントンのジャングルスタイルの現代版という感じですが、かなりいいです。トロンボーンのジミー・ネッパーがワーワー言わしています。このあたり、ずーっとミンガスのベースが高鳴りをしていて、それが演奏全体の推力になっています。私は上のアンサンブルから、この辺りまでがこの曲で一番好きな部分です。やはり4ビート主義者なのかもしれません。

次にドラムのダニー・リッチモンドを中心としたパーカッションの出番になります。パーソネルを見ると3人もパーカッションがいてどれがどれだか区別つきませんが、わりと長めの打楽器による交換が行われています。次に、フルートを交えて皆でラップみたいなことを始めます・・・この後、御大のベースソロ。乗っていますね。

この後はフルート中心のアンサンブルを挟みつつ、ボントロ、ピアノ、ベースと流れるように整然とソロを取っていく正調4ビートジャズが続き、最初のコロンビアはどこへ行った?と訊きたくなるほどニューヨークの雰囲気を保ったままエンディングを迎えます。このことについてミンガスはこう述べているそうです。

コロンビアでは山に住むインディオは貧しく、時々街におりてきては金持ちたちの唄をうたう。なにももたないこと、もちすぎていることの違いをうたった唄だ。それがわたしをとらえて、アメリカのゲットーに思いを馳せさせた。というのは、ゲットの黒人たちだって、金はないからね。それに、彼らだって望んでいるんだ、わたしがうたうような"人生のいいものをすべて"。

もっとも、ミンガスの発言には耳を塞いだほうが、その音楽が良く見えてくるという側面が大きいのですけれど。しかし、こうも多彩に、そしてめまぐるしくテクチュアリティーが変化する曲を、変化に従って記述するのはくたびれますね。しかも切断の仕方が時に唐突過ぎて「そこでかい!?」という気分にもさせられます。ですが単なるキレイゴトに終わらないこれは、やはり本当の名演奏です。

B面の"Music for 'Todo Modo'"は『トド・モード』という映画のための音楽のようですが、私はその映画を知りません。曲の構成は、ムード的なスローテンポから速めの4ビート、そしてまたスローと変化はしますが、多彩さとテクチュアリティーの変化という点ではA面ほどではありません。しかしA面のように、何度か聴くと疲れるほど変化の激しい曲に対して、B面はむしろ聴けば聴くほど味の出てくるような美しくてロマンティックな演奏となっています。こちらのほうが安心して聴けますね。

いずれにせよ、これがずっと廃盤のままであるというのもまた、大きな損失だと思います。これもやはり権利関係のややこしさが原因なのでしょうか?しかし、アトランティックのミンガスといえば『直立猿人』をはじめ色々再発されているような気がしますが。再発を強く望みます。

Tags: bass · Mingus, Charles

ドラマーやベーシストは、普段メロディアスなフレーズを繰り出せないせいか、作曲となるとホーン奏者やピアニストよりも美しい曲を書きたくなるのかもしれません。

Tony WilliamsのForeign Intrigueは全編ドラマーでリーダーのTonyの作曲したナンバーで構成されていますが、まさに美曲の宝庫です。このアルバムはLPで持っていて、手に入れた経緯については以前ブログ日記に書きましたが、現在のところ廃盤状態でジャケットのリンク先のamazonでもユーズド¥43,800なんていうふざけた値段で売られています。

A面1曲目はタイトルチューンの"Foreign Intrigue"。冒頭にドラムソロがありますが、後はボビー・ハッチャーソンのバイブ、ウォレス・ルーニーのトランペット、ドナルド・ハリソンのアルト、マルグリュー・ミラーのピアノとソロを回していく一般的なジャズ演奏です。しかし、リーダー作とはいえ、バックで煽るトニーの凄いこと。勢いのある演奏です。

2曲目"My Michele"は少し速めのバラードですが、アンサンブルにハービー・ハンコックの影響か感じられて、とても軽やかで綺麗な曲になっています。

3曲目は"Life of the Party"。これはラテンのリズムを取り入れたエキゾチックな演奏で、BNの4000番台に結構ありそうな曲です。このバックでも煽りに煽っていますが、それに対してウォレス・ルーニーのソロにはclarity(明晰性)があってよく出来ていると思います。

ジャズ喫茶の中には非常に頑固な店があって、寺島さんのMegや大西さんの今は無きA&Fでは、あるアルバムのA面が聴きたくてリクエストしても、オヤジさんが「このアルバムの真価はB面にあり!」と思っていれば、B面しかかけてもらえないわけです。CDになって、どうやっているんだろうと思い、A&Fで一度CDを見せてもらいましたが、ジャケットにマジックで「かけるべき曲」の星印が打たれており、レコード時代のようにA面B面どころの騒ぎではなく、CDは曲がスキップできるという利点を生かして「1,3,4,6曲目、以上!」みたいな調子で決められていたようです(笑)。しかし、オヤジさんたちのこだわりも分からないわけではなく、例えばこのLPはB面に断然その真価が現れていると思えるのです。

B面1曲目は"Takin' My Time"。ブルージーでファンキーな曲想ですが、先発のドナルド・ハリソンのソロに味があっていい。これを聴きながら、「うーむ、ショーターのソロで聴いてみたいなぁ」と思いました。しかしいい曲です。

2曲目は"Clearways"。現代4ビートのお手本のような曲で、お手本のような演奏が施されています。特にピアノがいいと思います。

3曲目"Sisiter Cheryl"は、このアルバムの白眉であるばかりでなく、ハービーの"Chan's Song"などと並んで現代4ビートのスタンダードになれる美しさを持った曲です。このアレンジにもハービーの影響が感じられますが、マルグリュー・ミラーのピアノソロも4ビートをやるときのハービー風です。ボビハチのソロも透明感があるので、『処女航海』のコンセプトを発展させ、延長した演奏であるということが良く分かります。

ラスト4曲目の"Arboretum"(森林公園)は全員でソロを回していくバップスタイルですが、みんな威勢よくやっています。

しかし、こういう名盤がどうして再発されないのでしょうね。新生BNだから東芝EMIが持っていると思うので、普通ならすぐにでも再発しそうですが、権利関係がややこしいのかもしれません。

Tags: drums · Williams, Tony

秋から冬にかけて、聴くべきジャズには事欠かないし、そもそも「ジャズといえば秋冬でしょ、それがなにか?」ぐらいの勢いでジャズを聴いているのですが、クリスマスの直前となると様相が変わってきます。なにを聴くべきか迷い始めるんですね。オーソドックスにビング・クロスビーの「ホワイトクリスマス」やその他、ジャズボーカル版クリスマスソングを聴くべきか、それとも、ここは一発パーカーの「ホワイトクリスマス」(ロイヤルルーストのVol. 2にあります)を汚い音で聴くことで、ジャズファンとしてのオーセンティシティーを誇示すべきか、それとも幻盤といわれたデューク・ピアソンの「メリー・オール・ソウル」を今年こそは入手すべきか迷うわけです。まあ、嘘ですけれどね。

クリスマスソングで、私が一番好きなのは、John Lennonの"Happy Xmas (War Is Over)"です。あからさまな反戦歌です。私自身があからさまな反戦主義者なので、この歌に惹かれるのでしょう。特に冒頭の二行が美しい。

So this is Christmas,

What have you done?

(さて、クリスマスだが、

あなたはこの一年何をやってきたの?)

記念日であれ行事であれ、その本質的な意味はそれまでの来し方を振り返り、行く末に対して実践的な激励を行うべき機会だと思うので、この二行は極めて重く私にのしかかってきます。現在完了形が余計に響いてきます。ということで、クリスチャンではない私にしても、クリスマスは来年を迎える直前にもたらされた良い反省の機会であり、自分の理想や理念と現実との距離感を見直す絶好の機会になっている、というかしているのです。

Tags: Rock, Pops, Classical

梅雨の天気は嫌いではなく、家で過ごせるならばむしろ好きな天気です。こういうシトシトと雨の降る日はコーヒーでも淹れて、家でゆっくりとジャズを聴くのが楽しいわけです。私は「雨と来れば、ギター」となぜか昔から思っていて、雨降りの日はしっとりしたジャズギターを聴きます。

このアルバムは邦題が『ミズーリの空高く』というもので、ジャケットもアメリカ中西部の突き抜けるような夕空の写真があしらわれていて、どう見ても日本の梅雨時期の雨の昼間に似合うような感じではないんだけれど、これが合うんですね。ギターのメセニーとベースのチャーリー・ヘイデンのデュオで、しっとりとした曲が続きます。続きすぎて、というより同じようなテンポの曲が延々続くので、「最後まで聴き通したことがない、いつも途中で眠ってしまう」と言っている人がいましたが、まったくです。同じような曲想が並んでいるので、これは一枚で一曲と考えたほうがいいでしょう(笑)。ギターはアコギを使っていますが、これもシットリ系、癒し系のイキフンを増す要因になっていますね。

雨降りの日は外が若干静かです。おまけに管や太鼓が入っていないので、メセニーもさることながらヘイデンのベースがよく聞こえます。寺島さんによると、ヘイデンは「下がるベース」だそうです。つまり、音域の低いほうに下がっていくベース。こういうタイプのベースは管や太鼓で派手にやられるとあまり聞こえなくなるんですね。特に家庭でボリュームを下げ気味にして聞く場合など、ほとんど聞こえない。ところが、デュオで、おまけに同じ弦のギター相手のため、このアルバムではベースがはっきり聞こえます。深夜、ボリュームを下げてもくっきりと聞こえます(私の場合は雨の昼間ですが)。

また、こういう編成だと、両者ともツマハジキ系なので音の持続時間が管に比べて相対的に短く、どうしても音にスキマが出来てしまう。ところが、このスキマ処理が二人とも非常に上手い。いわばスキマすら歌っている、クラシック音楽的に言えば「休符で歌う」感じです。そのため、全体としては静かな音楽なのですが、間の抜けたところがない、間を抜いていないんですね。この辺は、もう二人の音楽性、あるいは音楽力の高さに帰するべき問題だと思います。

この梅雨、いつまで続くか分かりませんが、今年もこれを聴いて梅雨空を堪能しようと思っています。

Tags: bass · guitar · Haden, Charlie · Metheny, Pat

夏が近づいてだんだん気温が上がってくると涼しげなジャズが聴きたくなりますね。クールとコールすればゲッツとレスポンスが返ってくるのがジャズの慣わしですが、初期の「リアル・クール」時代のゲッツはそんなにクールではない、というか涼しくはない。同じことはリー・コニッツにも当てはまるのですが、40年代から50年代初頭のクール・ジャズはバップと比べてクールで整っていたというだけで、ビバップの余韻や新しいものを創造しつつある情熱が反映されて微熱に浮かされたような印象のものが多いわけです。ゲッツで言えばプレスティッジの Stan Getz Quartets なんてとてもクールとは言えない情熱的で、そして幾分とっつきづらい演奏ですよ。

これが50年代に入って徐々にコンセプトが整い、いわゆる「手馴れた」演奏になると涼しげで聴きやすいものが増える。今回紹介する West Coast Jazz もそうしたアルバムのひとつで、ストーン・マーチンのクールなジャケットと呼応するように涼しげな演奏が続きます。ゲッツのVerve時代は長く、第一作にして名作の Stan Getz Plays (これについてはいずれ書きます)から始まって、本作、J.J.ジョンソンとの競演、そしてボサノバ・ゲッツまですべてカヴァーされますが、それにしても本作はVerve時代の代表的な一枚と呼んで差し支えないと思います。私事ですが、Verveゲッツは紙ジャケの廉価CDが続々と発売されたので、一時まとめて購入しました。しかし、結局はあまり聴かなかったり飽きたりで売ってしまうことになるのですが、これは気に入ったので売りませんでした。もっともこれは紙ジャケ廉価国内盤ではなくて輸入盤なのですが、国内版のほうはオリジナル仕様を謳って全6曲。一方こちらの輸入版のほうは別テイクが2曲入るものの全13曲。まったく別物といっていいほどです。したがって、買うなら輸入版のほうを薦めます。

メンバーはトランペットがコンテ・キャンドリ、リズム隊がルー・レビ(p)、ルロイ・ビネガー(b)、シェリー・マン(d)という完全な西海岸体制。ジャズには冷戦時代のように東西両陣営があって、特に西海岸のジャズが殷賑を極めた50年代初頭のジャズを「ウェスト・コースト・ジャズ」と呼んだりします。しかし、タイトルが「ウェスト・コースト・ジャズ」だからといって、これが典型的な「ウェスト・コースト」スタイルかというと疑問です。というのもウェスト・コースト・スタイルの基本は整ったアレンジにあるからです。私がウェスト・コーストの代表選手だと考えるのはショーティー・ロジャース、ジェリー・マリガン、そしてデイブ・ブルーベックですが、ジェリーを除けば当人のソロの妙技よりもそのアレンジで力を発揮するタイプですね。特にショーティー・ロジャースがRCAに吹き込んだShorty Rogers and His Giantsこそ、ウェスト・コースト中のウェスト・コースト、その典型的な演奏です。整然としたアレンジの上を各人のソロが流れていく感じ。非常に洗練されていますが、その分ジャズ特有の活力というかバイタリティーが薄いわけです。これに比べると、ゲッツのWest Coast Jazzはコンボ演奏ということもあり、強烈なアレンジは施されずアドリブの魅力を堪能できます。

Tags: Getz, Stan · tenor sax

ジャズピアニストは数多くいるけれど、私が一番好きなピアニストはウィントン・ケリーです。バド・パウエルには畏れ多いところがあるし、モンクは一ピアニストとして好きというよりも作曲家、リーダーとして尊敬できるのに対して、ウィントンは一ピアニストとして最も好きなのです。

昔から漠然とイメージしていたジャズ・ピアノのイメージとウィントンのピアノがドンピシャリで一致したからだと思います。ケニー・ドリューではおとなしすぎる、トミフラでは綺麗過ぎる、ビル・エバンスでは繊細すぎる、オスピーでは馬鹿テク過ぎる、キースは唸り声がうるさすぎる(とあえて粗探しをしているのですが)のに対して、ウィントンのピアノは「ジャズピアノはかくあるべし」というイデアとしてのジャズピアノ、ジャズピアノという唯名論的概念はウィントン・ケリーという実体的な存在から導き出されたのではないかと思えるぐらいのイデアぶりです(ホンマかいな)。そういえば昔、清水ミチコが「ドのジャズ」という音階の「ド」だけでジャズを弾いていたのですが、これが彼のピアノスタイルそっくりでした。いわゆるジャズ以外の人がジャズを見よう見まねでやると必ず音が跳ねるんですね。で、意外なことに跳ねるとスイングしないんです。ところがウィントンの場合、跳ねているんだけれどスイングしている。キング・オブ・スイングはベニー・グッドマンではなくてウィントン・ケリーにこそふさわしい称号なのです。

ウィントン・ケリーはマイルスの賛辞「奴はマッチみたいなものだ。奴がいないとタバコが吸えない(マッチがないとタバコに火がつけられないように、ウィントンがいないと演奏に火がつかない)」からも伺えるように、サイドマンとして引っ張りだこでした。その証拠にアマゾンで「ウィントン・ケリー」と入れて検索してみてください。一番目が Giant Steps、二番目が Smokin' at the Half Note"、三番目が Soul Stationです(4.12現在)。コルトレーン、ウェス・モンゴメリー、ハンク・モブレーのリーダー作です。この他にも、マイルスの Kind of Blue や Someday My Prince Will Come 、ブルー・ミッチェルの Blues Moods や リー・モーガンの Vol. 2など数多くの名盤に参加していて、さながら「第二の名盤請負人」という感じです(第一の名盤請負人はトミフラです)。

一方リーダー作というと真っ先に挙げられるのが Kelly Blue ですが、これはちょっと時代がついている。特にタイトル曲なんかは"Moanin'"や"Cool Struttin'"と同じで「あの頃のジャズ」という感じがする。ピアノ・トリオの作品というとブルーノートにも確か一枚あった(10インチだったと)思いますが、代表的なのは今日取り上げる Kelly at Midnight とWynton Kelly(ウィントン・ケリーの『ウィントン・ケリー』じゃ分かりづらいので、一般に邦題は『枯葉』となっています)のVee Jay二枚が有名です。『枯葉』が曲の魅力で聞かせるのに対して、『ケリー・アット・ミッドナイト』は演奏の魅力、そして多分にドラマーのフィリー・ジョー・ジョーンズの魅力で聞かせるアルバムです。特に、後半二曲はウィントン、フィリー、そしてベースのポールチェンバース三人による至福のピアノ・トリオ演奏が収められています。

Tags: Kelly, Wynton · piano

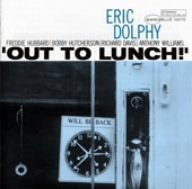

エリック・ドルフィーは気持ちを改めて聴かないとなかなか付いていけないので、普段からBGM代わりに聴くようなミュージシャンではありません。52丁目BBSのほうでTad氏が彼を話題に出していたので、一枚紹介したいと思います。

エリック・ドルフィーがチコ・ハミルトンのバンドで名が売れるようになったのが58年で若くして亡くなったのが64年ですから、主な活動期間といっても6年しかないわけです。にもかかわらず、ジャズの歴史に大きな足跡を残した偉人です。Out to Lunch は死の4ヶ月前、64年2月にブルーノートに吹き込んだアルバム。どちらかというとBNの新主流派といわれるミュージシャンに客演した形ですが、コルトレーンとの演奏のように全く別々のことを没交渉でやっている白けた演奏ではなく、互いの特徴が面白い形で組み合わされています。特にドラマー、トニー・ウィリアムスの活躍も聴き所となります。

一曲目は"Hat and Beard"(帽子と髭)。中国人民帽をかぶりあごひげを生やしてキャンパスを闊歩する先輩が一人いましたが(笑)、これはその人のことではなく解説を読むとモンクのことだそうです。しかし演奏の印象はモンクから大きくずれますね。複雑なリズムを持った曲で前進的なビートがエリントンを彷彿とさせるのですがそれがモンク経由ではなく、ミンガス経由で結びついている感じ。モンクは比較的レイドバックしたビートを取りますがミンガスのほうは割と推力の高い前進的な演奏が多いからです。ここでのエリックはバスクラリネットを吹いています。パーカーやコルトレーンのフレーズから常識的な音程を外して独自の音程にした感じのソロをとります。凄いのがバックのドラム。複雑なリズム構成に迷うどころか、的確なリズムを叩き出しながら、ドルフィーを挑発すらしています。トランペットのフレディー・ハバードはこの時期の典型的な演奏スタイル。ヴァイブのボビー・ハッチャーソン(ボビハチ)はエリックに刺激を受けて時にフリースタイルのような演奏をしますがいいですね。この辺になるとボビハチよりもトニーのドラムのほうが表に出ていろいろな技を繰り出してきます。やっぱりこの人は凄いものです。

むしろモンク的な色彩を感じさせるのは2曲目の"Something Sweet, Something Tender"で、スタンダードのようなタイトルですがエリックのオリジナルです。しかし、これどう聴いてもパノニカ風味ですよね?(笑)エリックのソロはバスクラ。彼の典型的なフレーズが頻出します。バップのようにソロを順番に回していくのではなく、彼が終わったあとは合奏をバックにベースのリチャード・デイヴィスが指弾きでソロをとり、ついで弓弾きでエリックのバスクラとユニゾンします。つづく3曲目"Gazzelloni"はクラシック界のフルート奏者セヴェリーノ・ガゼロニに捧げた曲ということでエリックはフルートを吹いています。

アルバムタイトル曲である4曲目の"Out to Lunch"。エリックはアルトサックス。ソロが始まるとリズムセクションとボビハチが自由に絡みはじめビートは保持されるもののフリースタイルのような演奏になります。ホーンはエリック、フレーディーの順でソロをとっていきますがここでの真の主役はトニーでしょう。ホーンの変化に的確に対応するだけではなくて先取りしたり指示したり鼓舞したりと大活躍です。この時まだ19歳だったというから驚きです。この曲だけでなく、エリックの演奏全体に言えるのですが、彼の特徴は大きな音、あるいは通りのよい音ではないかと思います。エッジがくっきり立っていてフレーズに明晰さを与える音色、ちょうどバードやショーターに通じる楽器の音色がエリックの特色で、そのために急激な音程の変化をともなったフレーズでもアウトラインがくっきりと描けるのだと思います。

ラストの"Straight up and down"もエリックのオリジナル。テーマの曲想は、酔っぱらいの歩き方をモチーフにしたとライナーには書いてありますがやはりモンク的なものです。前曲に続いてアルトを吹いていますがビートがどっしりしている分、エリックのソロはかなりエモーショナルに、フラジオも交えて歌い上げています。また他の曲と同様ここでもトニーが大活躍です。一般にビッグバンドにおけるドラマーは指揮者であるといわれていますが、ここでのトニーもコンボ全体をあたかも指揮しているように導いています。後の名作 Spring を予感させる名指揮ぶりですね。

トナリティーにどっぷりと浸かって安定的なリズムで演奏されるいわゆる「癒し系」とは正反対の、きわめてハードな志向性を持った演奏、志の高い演奏ですが、表現の可能性を切り拓いているのはこういう音楽です。モンクが言った「ジャズと"自由"は手を携えて歩いている」とはまさにエリック・ドルフィーを指すのだと思います。

Tags: alto sax · Dolphy, Eric · misc.

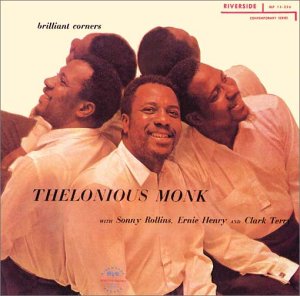

1956 Series (11)

1956シリーズも一旦ここで終了したいと思います。まだまだ紹介したい56年のアルバムはあるのですが、そうするとこのシリーズが終わるまで他のアルバムに触れる余裕がなくなるので一旦終わらせます。そしてその掉尾を飾るのはモンクの『ブリリアント・コーナーズ』。1956年も押し詰まった12月17日と23日のセッションです。

このレコードはモンクの最高傑作といわれています。このアルバムの一曲目は表題曲 "Brilliant Corners"。テンポが2種類用意されていて不思議な(というかモンクらしい)曲想です。しかし、きれいな曲。多分私は、個人的にモンクと波長が合うのかも知れませんが、モンクの曲ってどれもきれいだと思うんですよね。以前Blue Note Tokyoに学生を連れてライブを見に行ったとき(トミフラの時だったと思います)、待っている時間にモンクの映像が流れていて、ラウズのソロのときに例の「ダンス」を踊るシーンが映っていたんですが、「あー、やっぱりなー」という感じでストンと理解できた経験があります。音楽で(つまり聴覚で)行われていることを、それまで頭の中で漠然とビジュアル化していたのですが、そのダンスを観ると、まさにその通りだったということです。まあ、思い過ごしかも知れませんが(笑)。さて、ここにもう一人、モンクと波長が合う男がいました。ここでアルトを吹いているアニー・ヘンリーです。ジャズ史的には中堅どころという感じの人なんですが、ここではモンクのイメージとぴったりな音色でこの曲の世界を盛り上げています。ロリンズのほうは、不発とは言わないまでも、二重のテンポに押されていまいち伸び伸びしていない。

ロリンズが伸び伸びと演奏するのは二曲目の "Ba-lue Bolivar Ba-lues-are" です。なんと読むかって?私もよく分かりません。字面通り読めば「バ・ルー・ボリヴァ・バ・ルーズ・アー」でしょうが、誰もそんな舌を噛みそうな読み方はしません。「ブルー・ボリバー」あるいは「ボリバー・ブルース」といえばたいてい通じます。ブルースですが、モンクのカラーが強い、じつに色彩感のある曲です。ここではモンクも長尺のピアノソロをとりますが、これが絶品。モンクのピアノソロというと、マイルスとやった「バグス・グルーヴ」のソロが有名ですが、それにも匹敵する絶妙なソロです。そのソロの最後のフレーズをもらい受けてロリンズがソロを吹きますが、これがまたとてもいいソロです。やはり手慣れたブルースということでリラックスして伸び伸びしています。

三曲目(B面一曲目)は "Panonica"。ジャズに対するパトロネージュで有名なニカ夫人(パノニカ・ド・ケーニッヒスウォーター男爵夫人)に捧げた曲で、いろいろなミュージシャンが取り上げています。モンクはここでセレスタを弾いておとぎ話とジャズの雰囲気を融合させていて面白い演奏です。四曲目の "I Surrender, Dear" はスタンダードで、モンクのソロ・ピアノになります。私はソロ・ピアノに対しては懐疑的で、キースの『ケルン』やチックの『ソロピアノ集』、ポール・ブレイの『オール・アローン』などは持っていても滅多にかけず、たまにかけるといつの間にか寝ているほどです。あのアート・テイタムの手数の多いソロピアノでさえ、かければ眠くなるので先天的にソロピアノ不感症なんだと思います。この曲みたく、アルバムに一曲ぽつんと入っていればいいんですけれどね。そんなわけで、私はソロピアノについて感想を書く資格はないように思います。

最後はモンクオリジナルで、スタンダード化した "Bemsha Swing(ベムシャ・スイング)"。アニー・ヘンリーが抜けてトランペットの名人クラーク・テリーが、ベースはオスカー・ペティフォードが抜けてポール・チェンバースが参加しています。さらにここではドラムにティンパニーを入れているのですが、そのせいか、ローチがまるでケニー・クラークみたいなドラムを叩いています。

これは本当にいいアルバムです。ジャズファンのみならず、音楽ファンなら聴いておくべき演奏ですし、モンクの世界にも触れやすい一枚だと思います。

Tags: Monk, Thelonious · piano