エリック・ドルフィーは気持ちを改めて聴かないとなかなか付いていけないので、普段からBGM代わりに聴くようなミュージシャンではありません。52丁目BBSのほうでTad氏が彼を話題に出していたので、一枚紹介したいと思います。

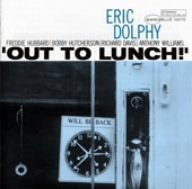

エリック・ドルフィーがチコ・ハミルトンのバンドで名が売れるようになったのが58年で若くして亡くなったのが64年ですから、主な活動期間といっても6年しかないわけです。にもかかわらず、ジャズの歴史に大きな足跡を残した偉人です。Out to Lunch は死の4ヶ月前、64年2月にブルーノートに吹き込んだアルバム。どちらかというとBNの新主流派といわれるミュージシャンに客演した形ですが、コルトレーンとの演奏のように全く別々のことを没交渉でやっている白けた演奏ではなく、互いの特徴が面白い形で組み合わされています。特にドラマー、トニー・ウィリアムスの活躍も聴き所となります。

一曲目は"Hat and Beard"(帽子と髭)。中国人民帽をかぶりあごひげを生やしてキャンパスを闊歩する先輩が一人いましたが(笑)、これはその人のことではなく解説を読むとモンクのことだそうです。しかし演奏の印象はモンクから大きくずれますね。複雑なリズムを持った曲で前進的なビートがエリントンを彷彿とさせるのですがそれがモンク経由ではなく、ミンガス経由で結びついている感じ。モンクは比較的レイドバックしたビートを取りますがミンガスのほうは割と推力の高い前進的な演奏が多いからです。ここでのエリックはバスクラリネットを吹いています。パーカーやコルトレーンのフレーズから常識的な音程を外して独自の音程にした感じのソロをとります。凄いのがバックのドラム。複雑なリズム構成に迷うどころか、的確なリズムを叩き出しながら、ドルフィーを挑発すらしています。トランペットのフレディー・ハバードはこの時期の典型的な演奏スタイル。ヴァイブのボビー・ハッチャーソン(ボビハチ)はエリックに刺激を受けて時にフリースタイルのような演奏をしますがいいですね。この辺になるとボビハチよりもトニーのドラムのほうが表に出ていろいろな技を繰り出してきます。やっぱりこの人は凄いものです。

むしろモンク的な色彩を感じさせるのは2曲目の"Something Sweet, Something Tender"で、スタンダードのようなタイトルですがエリックのオリジナルです。しかし、これどう聴いてもパノニカ風味ですよね?(笑)エリックのソロはバスクラ。彼の典型的なフレーズが頻出します。バップのようにソロを順番に回していくのではなく、彼が終わったあとは合奏をバックにベースのリチャード・デイヴィスが指弾きでソロをとり、ついで弓弾きでエリックのバスクラとユニゾンします。つづく3曲目"Gazzelloni"はクラシック界のフルート奏者セヴェリーノ・ガゼロニに捧げた曲ということでエリックはフルートを吹いています。

アルバムタイトル曲である4曲目の"Out to Lunch"。エリックはアルトサックス。ソロが始まるとリズムセクションとボビハチが自由に絡みはじめビートは保持されるもののフリースタイルのような演奏になります。ホーンはエリック、フレーディーの順でソロをとっていきますがここでの真の主役はトニーでしょう。ホーンの変化に的確に対応するだけではなくて先取りしたり指示したり鼓舞したりと大活躍です。この時まだ19歳だったというから驚きです。この曲だけでなく、エリックの演奏全体に言えるのですが、彼の特徴は大きな音、あるいは通りのよい音ではないかと思います。エッジがくっきり立っていてフレーズに明晰さを与える音色、ちょうどバードやショーターに通じる楽器の音色がエリックの特色で、そのために急激な音程の変化をともなったフレーズでもアウトラインがくっきりと描けるのだと思います。

ラストの"Straight up and down"もエリックのオリジナル。テーマの曲想は、酔っぱらいの歩き方をモチーフにしたとライナーには書いてありますがやはりモンク的なものです。前曲に続いてアルトを吹いていますがビートがどっしりしている分、エリックのソロはかなりエモーショナルに、フラジオも交えて歌い上げています。また他の曲と同様ここでもトニーが大活躍です。一般にビッグバンドにおけるドラマーは指揮者であるといわれていますが、ここでのトニーもコンボ全体をあたかも指揮しているように導いています。後の名作 Spring を予感させる名指揮ぶりですね。

トナリティーにどっぷりと浸かって安定的なリズムで演奏されるいわゆる「癒し系」とは正反対の、きわめてハードな志向性を持った演奏、志の高い演奏ですが、表現の可能性を切り拓いているのはこういう音楽です。モンクが言った「ジャズと"自由"は手を携えて歩いている」とはまさにエリック・ドルフィーを指すのだと思います。

0 responses so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment