1956 Series (10)

ドナルド・バードはクリフォード・ブラウン亡き後のジャズ・トランペット界で、ケニー・ドーハム、リー・モーガンと並んでハードバップを牽引したトランペッターでした。ケニーほど地味でもなければ、反対にリーほど華やかでもない、ちょうど中間的でかなり知的な印象のトランペッターです。知的というのは『フュエゴ』という偉大な例外を除けば(笑)、よく歌うものの決して羽目を外したり下品にならないソロから来る印象だけではなく、この人は実際に教育者でありPh. D.も持っているという話です。70年代になるとファンク風の音楽をやったりしていますが全体としてはメロディアスながらも抑制感があってクリアーな音楽家だと思います。

知的というと実はこの「トランジション」というレーベルもかなり知的なイメージがあります。というのも、このレーベルの創設者トム・ウィルソンがハーバード大学出のインテリだからです。しかし、弱小レーベルのこととて数年後には経営に行き詰まって三年ぐらいで潰れてしまったそうです。そのためトランジション原盤は幻盤となって廃盤店の壁を誇らしげに飾っていました。このレーベルだとベーシスト、ダグ・ワトキンスのリーダー盤 Watkins at Large がよく話題に上りますが、この Byrd Blows on Beacon Hillもそれに負けないぐらい優れたアルバムです。ドナルド・バードはこの後、BNから数え切れないといっていいほどの良作を出すのですが、ここでは1956シリーズということでこのアルバムを取り上げます。

一曲目、"Little Rock Getaway"。シカゴ・ジャズのジョー・サリヴァン作曲というからずいぶん古い曲です。イントロのピアノはレイ・サンティシですが、ちょうどブルー・ミッチェルの "I'll Close My Eyes" でイントロを弾くウィントン・ケリーのように「これから楽しい演奏が始まるよ!」と期待させるようなワクワクしたイントロです。古くて懐かしいようなテーマをバードが吹き、そのままメロディーラインのくっきりしたアドリブに突入します。このソロが凄い。フレーズが必然的につながりながら発展していく一方で、この曲のもつ「可愛らしさ」が失われることは決してありません。サンティシのピアノはちょっとたどたどしい気もしますが、その背後でダグ・ワトキンスのベースがブンブンと唸っているのがよく聞こえます。このベースあっての名演だということがよく分かります。

二曲目 "Polka Dots and Moonbeams" は有名なバラッド。私はこの曲を聴くとスコット・ラファロを失って心なしか虚ろなビル・エバンスの演奏を思い浮かべますが、こちらはバードのペットを中心に可憐な感じで奏されています。バードの2コーラスのソロはあまり原曲を崩さずフェイクしたものですが曲想、音色ともに合っていて名演だと思います。三曲目の "Poeple Will Say We're in Love" は「粋な噂を立てられて」という粋な邦題がつけられています。これはバード抜きのピアノトリオ。訊くべきところはやはりダグのベースでしょう。

四曲目の "If I Love Again" はクリフォード・ブラウンが演奏した曲で、バードもそれを意識してか同じ様なテンポと楽想で演奏しています。ただブラウニーがオープンで吹いたのに対してバードはミュートをつけています。イントロはドラムのジム・ジターノ。それに続いてテーマからアドリブまで一気に吹ききるバードは快調です。ピアノソロ、ドラムソロも結構乗っていてブラウン=ローチ・クインテットの演奏を彷彿とさせます。続く "What's New?" はバード抜きのピアノトリオですが、ダグ・ワトキンスを全面にフィーチャーした演奏となっています。テーマのAメロをダグが弾き、サビでサンティシのピアノに交代します。後メロもダグが取り、ソロはピアノが先発、ベースがそれに続きます。こういうベース主体の演奏はみんな寝静まってかなり静かになった深夜などに聴くと、くっきりとベースが浮かび上がって驚きます。最後は "Stella by Starlight"。途中で何度か転調する結構面倒くさい曲で私も全然仕上がらずに困っています(笑)。もっともそれは私が素人だからで、彼らの演奏はきっちりと仕上がって聴き応え十分なものになっています。ちょっと演奏時間が短くあっさりと仕上がっているけれど。

トランペットのワンホーン物ではリー・モーガンの Candy、ブルー・ミッチェルの Blue's Moods と並んでよく聴く一枚です。

Tags: Byrd, Donald · trumpet

1956 Series (9)

The Prestige All StarsというのはSouthern All Starsのように恒常的なグループのことではなくて、たまたまその日スケジュールが空いていた人を集めてレコーディングし、適当につけたグループ名なのではないかと思います。続編として All Day Long そして All Morning Long が作られますが、それぞれメンバーが入れ替わったりしています。Prestige というレーベルのオーナーはボブ・ワインストック。ミュージシャンの伝記を読むと、「ボブはつくづく嫌な男だ」という点では多くの人が一致しているように、きわめて評判の悪い人です。一例を挙げれば、バド・パウエルがボブを下っ端と誤解して「おい、デブちん、サンドイッチ買ってきてくれ」といったのに腹を立てて二度とバドを使わなくなった、MJQ立ち上げの時ボブだけジョン・ルイスの良さが分からずにホレス・シルバーをごり押ししようとして結局MJQに逃げられる。あるいはジャッキー・マクリーンが告発しているように、このレーベルのギャラシステムは「レコーディングすればするほど借金がかさむシステム」、つまり諸経費だなんだといってギャラから引いていくので、ほとんどギャラはもらえない、等々。まあ生き残りの厳しい弱小レーベルを率いていくのにそれぐらいのあくどさは必要かも知れないし、ミュージシャンはなんでも大げさに言う傾向性があるので話も割り引いて聞かなければなりませんが、時代劇の「越後屋」を連想させる人物です(笑)。しかし、こうも評判のよくないボブのレーベル「プレスティッジ」が、万人から敬愛されるアルフレッド・ライオン率いる「ブルー・ノート」に匹敵するほどの傑作を作りだしていったことは、ジャズの不思議さ、社会というものの不思議さを示しているような気がします。

一曲目"All Night Long"。ざわついた中でドラムがチキチキ叩きだしケニー・バレルが探り探りブルースを弾きはじめ演奏が始まります。このあたりの雰囲気はどう聴いても高田馬場あたりで深夜にやっているセッションという感じです(笑)。しかし実際にここまでグルーヴしたセッションはなかなか無いです。ギターが終わるとフルート、ジェローム・リチャードソンです。フルートが入ると独特の雰囲気が出て、ファンキーな感じに聞こえます。実際のファンキー時代はもっと後、59年から63年あたりに来ますが、なんとなくその時代を先取りしているような感じです。ハンク・モブレーのテナーはいつものようにモコモコしていますが、それでも手慣れたブルースということで構成力を持ったすばらしいソロをとっています。続いて出てくるドナルド・バードのトランペット、出だしはクリフォードそのものです。今度はテナーに持ち替えたリチャードソンがしょっぱい音色で入ってきます。ピアノのマルはパッカーシブでちょっとモンク風のソロ。最後に4バースをやって終わります。演奏時間17分12秒。この一曲だけで十分な内容を持っています。LP時代このレコードはこの演奏を聴くためのモノで、一曲目以外はおまけという感じで聴いていました。二曲目の"Boo-lu"。ライナー・ノーツを読むとアルジェリアの夜行動物のことだと書いてありますが、確かにマイナーキーで「チュニジアの夜」に似た北アフリカのイメージを持った曲です。続く"Flickers", "Li'l Hankie"もマイナーでそれらがB面に密集していたのであまり印象に残らなかったのかも知れません。

LP時代には収録されていなかったCDボーナストラック、"Body and Soul"はいいですね。ケニー・バレルのイントロを経て出てくるドナルド・バードによるテーマは輝かしさと哀愁の翳りを持ったサウンドでかなり自由に崩した演奏です。サビの部分からはダグ・ワトキンスのベースが取り、そのまま後メロまで弾きます。ソロの先発はギターのケニー・バレル、フル・コーラス取ります。続いてリチャードソンのフルート、ハンク・モブレーのテナー、マルのピアノが半コーラスずつソロをとり、サビからドナルド・バードに返して終わります。かなり遅めのテンポなので全員がフルコーラスでソロをとったらだれてしまうでしょう、半コーラスずつに分けたのはアイデアだと思います。

一聴するとセッションの延長のような何気ない演奏ですが、よく耳をそばだてるとそこには形式化を遂げたバップである「ハードバップ」を作りあげつつある前進の息吹のようなものが感じられるきわめて優れたアルバムだと思います。これもまた'56年マジックなのかも知れません。

Tags: Burrell, Kenny · group · Prestige All Stars

1956 Series (8)

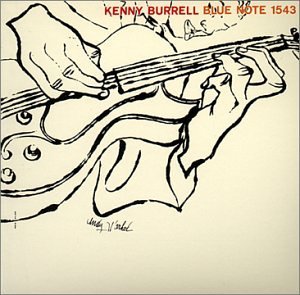

ジャケットはアンディー・ウォーホル、単純な線画ながら非常に印象的なイラストです。私自身この絵が好きで、知り合いのギタリストに送った年賀状にこのイラストをあしらいましたが、色を付けてなんか卑俗な感じになってしまった思い出があります。やはり線画だからいいんでしょうね。また、某大学の学バンである某プリンス・マーシー(笑)が定演を知らせるタテ看に使っていたこともよく覚えています。リーダーはケニー・バレル。そしてタイトルも『ケニー・バレル』・・・これでは混乱してしまうので、日本では一般に "Vol. 2"をつけて呼ぶようになっています。Vol. 1は Introducing Kenny Burrell (Blue Note) ということなのでしょうか。

ケニー・バレルというギタリストは、黒いサウンドなんだけれど、かなり都会的に洗練されていていかにもNYのギターという感じがする人です。本当はこの年('56)にデトロイトからニューヨークに出てきたんですけれどね。だから上で述べたVol. 1にあたるIntroducing Kenny Burrell も'56年の録音です。「バレル上京して、ジャズ盛況を迎える」といった感じでしょうか。このアルバムはいくつかのセッションをまとめたもので、通算すると12人のサイドメンが参加していますがソロからクインテットまで、ライブセッションも含まれています。これはいわゆる「ブルーノート1500番台」ではよくあることなので気にせず話を進めましょう(笑)。

一曲目は "Get Happy"。スイング時代からのスタンダードでちょっと宗教的な感じの歌詞をもった曲です。ここではケニー・バレルとリズムセクション。ピアノがトミー・フラナガン、ベースがポール・チェンバース、ドラムがケニー・クラーク、そしてキャンディドのコンガが入ります。このコンガ入りというのは昔から評判が悪くて(笑)、古いジャズマニアの中には「一番好きなのはBN1500番台、ただしコンガ抜き」と主張して譲らない人がいました。これは以前にも触れた「4ビート神話」のせいで、「ジャズは4ビートがメインディッシュ!ラテンリズムなどはちょっとした箸休めみたいなもの」という思いこみがジャズ界、とりわけ日本のジャズ界にあるからでしょう。日本のジャズ界の母胎となった暗くて沈みがちな「ジャズ喫茶」という空間に、ラテンの陽気なサウンドが不釣り合いだったのかも知れません。いずれにせよ、ここでのコンガの起用は当を得ています。スイング時代とは全く異なったテンポとリズムでぐんぐん進んでいく演奏にキャンディドのコンガは欠かせません。ピアノのトミフラも煽られて攻撃的なソロをとります。ギターのあとキャンディドのコンガソロがとてもよく、最後にテーマに戻って唐突な感じで終わっているのがこの演奏の勢いを示しています。

二曲目の "But Not for Me" はガーシュウィンのスタンダード。バレルのギターソロです。ここではリズムの要素よりも、ハーモニーやメロディーの要素が中心となった演奏です。つづく "Mexico City"は前回取り上げたケニー・ドーハムの作曲。メンバーはケニー・ドーハム(tp)、モンテローズ(ts)、ボビー・ティモンズ(p)、サム・ジョーンズ(b)、エッジヒル(ds)、ここにバレルが加わった演奏です。ここでジャズに詳しい人なら気づくと思いますが、この面子は『カフェ・ボヘミアのケニー・ドーハム』と全く同じ、同アルバムにも "Mexico City" が入っています。実は日にちが違うけれど同じメンバーのライブ録音です。『カフェ・ボヘミア』のテイクはドーハムが中心なのに対して、こちらではソロのスタートをバレルが切ります。ドーハムらしく哀愁感のある曲です。

私がこのアルバムを買おうと思ったのは四曲目、"Moten Swing"が入っていたからです。「モーテン・スイング」、このモーテンとはカンザス・シティービッグバンドの雄、ベニー・モーテンのことで同曲は彼のバンドのテーマ曲でした。彼らは30年代前半、禁酒法下で繁栄を極めたカンザスシティーを代表するビッグ・バンドでした。しかし、モーテンが運悪く扁桃腺手術の失敗により亡くなってしまうと、残されて路頭に迷いそうなメンバーをまとめて新しくビッグバンドを立ち上げたのが、そう、カウント・ベイシーだったわけです。従って、ベイシー30年代のライブ録音を聴くと、オープニングとクロージングにこの曲を演奏しているのが分かります。結構アップテンポなカンザス・ジャズのこの曲がここではスローのブルースで演奏されています。最初は期待はずれの感じがしましたが、何度か聴くとよい意味で期待を裏切られたということが実感できました。テーマが終わったあとに「ドゥディドゥディダ」と入るトミフラのソロは絶品。「ダウン・トゥー・アース」という言い方がありますがまさにそういう演奏の上に、トミフラの持つある種の上品さが上手い具合にミックスされています。バレルもバレル節全開でカンザスの肥やしとは無縁の都会的なソロをとります(笑)が、根底にブルースのフィーリングが流れていて心地よい。最後はベースの名人オスカー・ペティフォードをフィーチャーした感じのテーマを演奏して終わります。やはり正直に言って、このアルバムはこの曲一発の魅力だと思います。

五曲目の"Cheeta"はチータのような俊敏さを強調したバレルの作曲。リズム・チェンジです。メンバーは四曲目と一緒。ギター、ピアノ、4バースと進む典型的な循環曲の演奏です。六曲目のブルース "Now See How You Are" ではベイシー・バンドにいたフランク・フォスター(ts)が参加していますが、ベイシー・バンドといっても「ニューベイシー」といわれる近代的なベイシー・バンドのメンバーなので違和感なく溶け込んでいます。ここでは岩石ベーシストペティフォードがソロを披露します。七曲目 "Phinupi"もバレルの曲。チョッパヤのテンポで全員が妙技を披露しています。この曲のコード進行なんでしょう?喉元まで出かかっているのに出てきません。最後の曲 "How about You"はスタンダード。バレルはチャーリー・クリスチャンのフレーズを出したりして余裕のソロ。トミフラは玉を転がすようなピアノソロ、フランク・フォースターも2コーラスソロをとっています。その後4バースを経てサクッと終わっています。

アルバム作りとしてはゴッタ煮的な印象がありますが、それはむしろ「イイトコドリ」とポジティブに考えると実によくできたアルバムです。おそらくスタジオではいつもの、何気ないセッションの延長で演奏されたのでしょうが、その一曲一曲が名演になってしまうのが'56年の魔力だと思います。

Tags: Burrell, Kenny · Flanagan, Tommy · guitar

1956 Series (7)

'56年という年はこれまで挙げてきたような超弩級の名盤が生まれた年ですが、同時に何気ないレコードでも後に名盤と呼ばれるような作品が吹き込まれた年でもありました。たとえば今回取り上げる『ジャズ・プロフェッツ』などはそういうB級名盤の筆頭格みたいなもので、歴史を刻むようなA級名盤以上に愛好者が多い一枚です。しかも、こうしたB級名盤のほうが本当の意味で'56年らしいとも思うのです。

リーダーはケニー・ドーハム。本当は、この綴りだと「ダラム」と呼ぶはずですが、日本語ではこの呼び方が定着しています。ひょっとしたら名前なので普通とは異なる読み方をするのかも知れません。同じように、Kenny Drewも綴りからいうと「ケニー・ドルー」となるはずですが「ドリュー」という呼び方が日本では定着しています。これと同じ例が、マイルス畢生の名作Bitches Brewです。これはどう読んでも『ビッチェズ・ブルー』ですが日本では『ブリュー』と表記しますね。妄想を逞しくすれば、「ブルー」と読んでしまうと「青」が連想されてあまり新奇な感じがしないけれど、「ブリュー」と書けばなんとなく新奇な感じがして、それがこの作品のペキュリアーな感じを上手く連想させるからこのカナ書きが定着したのかも知れません。

話が脱線しました。このケニー・ドーハム、マイルスのように常に新しい試みをして時代を切り拓くタイプのトランペッターではないですが、中音域を主体とした地味だけれど哀愁のあるトーンで演奏をするすばらしいペッターです。彼をリーダとして作られたグループがタイトルにもなっている「ジャズ・プロフェッツ(ジャズの予言者)」です。テナーはジャック・モンテローズ、白人ですが黒人のようなリズム主体のテナー奏者です。本来はアルトのジャッキー・マクリーンが加入する予定だったのですが、チャールズ・ミンガスにぶっ飛ばされて歯を折ってしまい、代わりにモンテローズが参加したそうです。そのミンガスとマクリーンは『直立猿人』で共演していますから、その直後のことだったのでしょう。ピアノはディック・カッツ、彼も白人(ドイツ系?)ピアニストです。ベースはサム・ジョーンズ、ドラムはアーサー・エッジヒル。この二人は名盤『カフェ・ボヘミアのケニー・ドーハム』でも一緒ですね。

一曲目は "The Prophet"。ドーハムのオリジナル。このアルバムは "Don't Explain" を除いて全てドーハムのオリジナルです。マイナー調の曲想で「ペック」と呼ばれるフレーズが特徴ですが、これはこの頃流行っていたんでしょうかね。『カフェ・ボヘミアのウォーリントン』にも、まさにタイトルが「ペック」という曲があります。ちょうど鳥がついばむような調子で短いフレーズの畳みかけを特徴とします。この「ペック」をはじめ、マイナー調、テンポ、ソロのカラー、どれをとっても「B級ハードバップ」の臭いがムンムンします。四谷「いーぐる」の後藤雅洋氏がマクリーンのところで言っていますが、こういうB級バップって説明が面倒なんですよね。マイルスやロリンズ、コルトレーンのようなA級の面々は「ここが彼ららしさ!」と一発で指摘できる特徴を持っていますが、B級の場合、そんなに極端な特徴はなく、どれも「ジャズ」としか言いようがないもので、あとはそのメンツの癖や味みたいなものを鑑賞する感じです。ただ、B級バップと呼ばれるものは大体マクリーンやモンテローズ、ハンク・モブレーみたいにちょっと見通しの悪いフレーズをくすんだ感じの音色で吹くサックスが参加しているという印象があります。そのせいで全体がくすみ色なのが特徴になります。

2曲目は "Blues Elegante"。普通のブルースですが、こういう普通のブルースが味わえるようになるとジャズに本格的にはまったことになると思います。3曲目の "DX" はリズムチェンジの曲。循環は基本的に曲の雰囲気というよりもソロの妙技を楽しむ演奏です。ここでのモンテローズは、リズムのアプローチがロリンズやパーカーよりも古いコールマン・ホーキンス風になっていて面白いと思います。ピアノソロの後4バースを経て終わります。ビリー・ホリデイの "Don't Explain" はこのアルバムで一番好きな演奏です。ビリー自身が淡々とした歌い手ですが、そのイメージをなぞるようにドーハムがミュートをつけて哀愁のあるプレイをしています。あいだに挟まるカッツのピアノソロも、どことなくマル・ウォルドロン風で「レフト・アローン」を思い出します。最後は "Tahitian Suite"(タヒチ組曲)。6/8のテーマでエキゾチックというか、哀愁のあるテーマでドーハムの特徴全開。ソロになると4ビートになって伸び伸びとしたソロを各人がとっていきます。

このレコードはマイナー中のマイナーレベール「ABC」原盤であったことから、一頃は幻盤扱いされていましたが、後藤さんたちが雑誌でプッシュしたおかげもあってCDで再発されました。ちなみにこれは「Vol. 1」ですが「Vol. 2」はありません。その前にこのグループ「ジャズ・プロフェッツ」自体が解散してしまったからです。

Tags: Dorham, Kenny · trumpet

1956 Series (6)

『スティーミン』が発売されたのは録音から5年後の1961年だったにもかかわらず、雑誌での評価は満点の五ツ星であったといわれています。マイルス自身は'59年に名作 Kind of Blue を生み出して新しい地平に乗り出していました。にもかかわらず、旧作といっていいほどの録音が満点を取ったことにはマイルスの凄さを感ぜざるを得ません。おそらくその頃発売されたその他のアルバムを圧倒する出来だったのでしょう。

一曲目の "Surrey with the Fringe on Top"(「飾りのついた四輪馬車」)はスタンダードですが、前回もふれたアーマッド・ジャマルのレパートリーです。そのせいでしょう、レッド・ガーランドが弾くイントロもジャマル臭全開になっています。マイルスはミュート。"Bye Bye Blackbird"などにも言えますが、これぐらいのテンポの曲の場合マイルスはまるで歌手みたいに歌うソロをとりますね。ブレークを経てコルトレーンのソロになりますが、この出だしは後年まで変わらないコルトレーンのトレードマークだと思います。けれどだんだんネタ切れになったのか、後半少しバラバラになっていくところはまだ'56年だからということでしょう。ガーランドのピアノソロもちょっと跳ねる感じで歌っています。

2曲目 "Salt Peanuts"はディジーの書いた有名なバップ・ナンバーです。一曲目とはうって変わって急速調の演奏になり、マイルスも「ペットの下手なマイルス」という評判の仇討ちをするように火を噴くソロをとります。ガーランドとコルトレーンのソロは短く、その後でフィリーの長尺ドラムソロがフィーチャーされます。私は普段ドラムソロが始まるとコーヒーを注ぎに行ったり、トイレに入ったり、テーブルの周りを片づけ始めたりと別の用事をしてしまうことが多いのですが、ここでのドラムソロはいろいろなリズムをとっかえひっかえ叩き出す、面白いドラムソロです。そのまま最後まで行きテーマを一回やって終わり。フィリーのための一曲になっているようです。つづくバラッド "Something I Dreamed Last NIght"は、コルトレーンがお休みでマイルスのミュート・ソロが中心。いつ聴いてもいいですね。これはマイルスの特徴なのかも知れませんが、自分が一回ソロをとって、他の人に回して、もう一回テーマに戻る前にソロを吹いて(4バースをせず)そのままなし崩しにテーマへとなだれ込むことが多いですよね。そしてどういうわけか、おしなべてその部分(つまり2回目のソロ)の出来が非常にいいように思います。この演奏にもそれが当てはまります。

"Diane" もマイルスはミュートです。この演奏の特徴はなんといっても「コルトレーンのリードミス」でしょう(笑)。流行歌の感覚ではこんなのボツですよね、思いっきり「ピーッ」て音外していますから。でもジャズではこれもありなんです。もしリードミスを全部ボツにしたらパーカーのサボイ盤半分ぐらいはボツになってしまいます。5曲目の "Well You Needn't"はモンクの曲。マイルスはどんな奇妙な構造を持った曲も、綺麗なメロディーの流れに還元して吹いてしまうのが魅力ですが、その分この曲の場合その「髄」みたいなものが見えてこないように思います。一方コルトレーンは、どんな単純な曲でも複雑なコードトーンの羅列に分析してしまうので本来モンクの曲とは相性がいいはずなのですが、ここではいまいちソロが発展せず、同じようなリズムパターンの繰り返しばかりしています。その分というか、ガーランドのピアノとチェンバースのベース(アルコ)は結構乗っています。

締めはバラッドの "When I Fall in Love"。マイルスはミュートで原曲を極端に崩すことなくしっとりと吹いています。こういう演奏は、一枚のアルバムのなかで聴くと「ふーん」という感じの印象を持ちますが、街角や居酒屋なんかで耳にすると「ハッ」と耳をそばだててしまうタイプの演奏ですね。

Tags: Coltrane, John · Davis, Miles · trumpet

1956 Series (5)

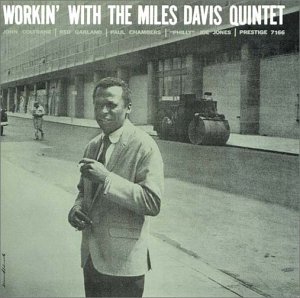

さて『ワーキン』を買う時に気をつけなければいけないのは『ウォーキン』と間違えないようにすることです。マイルスには「ing4部作」ではない Walkin'という作品があり、こちらはメンツが全然違っています。タイトル曲がFのブルースで、延々ジャムセッション風にソロを回していく演奏で、これはこれで驚くほどの名盤ですが、いずれにせよ第一次黄金クインテットではないので間違えないようにしましょう。歩くほうではなくて働くほうです。

一曲目。やはりこのアルバムを印象づけるスタンダード、"It Never Entered My Mind"です。ロジャー?ハートコンビによる名曲ですが、いまいち印象に残らないのは上手い日本語タイトルがないからかも知れません。"My Funny Valentine"は「バレンタイン」ですし、 "If I Were a Bell"は「ベル」といえば通じますが、この曲はどうしましょう。「マイ・マインド」では上にジョージアとつく方を連想してしまいそうですし、「イット・ネバー」では闇雲に否定しているようです。この歌は、(別れた?)恋人がいろいろ忠告してくれたけれど、その当時はそんなこと思いもしなかった、という内容をヒューモラスに歌ったものです。ジャズだから歌詞なんて放っておけばいいと思う人がいるかも知れませんが、たとえばデクスター・ゴードンは映画『ラウンド・ミッドナイト』の中で「ニューヨークの秋」を吹きながら、突如"I can't get right"と言って吹くのをやめてしまいます。友人のフランシスがどうしたのかと尋ねると「歌詞が分からないんだ」と答えます。マイルスも同じようにスタンダード、特にバラッドを吹くときは歌詞の意味に配慮したと言われています。本来の歌詞は割とヒューモラスですが、ここでのマイルスはレトロスペクティブなイメージでもの悲しげに吹きます。やはり冒頭に持ってくるだけのことはある名演だと思います。今回もコルトレーンはお休み(エンディングで少し聞こえますが)。正しい配慮です(笑)。

二曲目 "Four"はマイルスのオリジナルで何度か吹き込みされています。マイルス、コルトレーン、ガーランドとソロをとっていきますが、全員乗りに乗っています。三曲目は以前『タイムアウト』で取り上げたデイブ・ブルーベック作曲の "In Your Own Sweet Way"。ソロはマイルスが休んで(テーマは吹きます)コルトレーンにスポットが当てられています。これは5月のセッションですがこのコルトレーンは荒削りではあるもののなかなかやってくれます。

次はその名も "The Theme"「テーマ(英語ではシームと発音します)」です。これはマイルスオリジナルでセッションのクロージング・シーム(終わりのテーマ)として使われていた短いリフ曲ですがここでは少し拡大してポール・チェンバースとフィリーがソロをとっています。5曲目は"Trane's Blues"、「コルトレーンのブルース」ということですが、これはマイルス作曲の「ヴァイアード・ブルース」にそっくりです。マイルス、コルトレーン、ガーランド、チェンバースの順にソロをとり、ガーランドはお得意の「ボタンとリボン」の引用をここでも行っています。パーカーもよく「ハイ・ソサエティー」を引用していましたが、あるコード進行で無意識に出てしまう手癖なんでしょうね。

次の"Ahmad's Blues" は、当時マイルスが熱中していたピアニスト、アーマッド・ジャマル作曲のブルース。マイルスはレッド・ガーランドを迎える前、ずっとアーマッドにグループへの参加を呼びかけたものの、アーマッド本人がカクテルピアニストとして安定した仕事を持っていたため断られたと言われています。レッド・ガーランドに白羽の矢が立ったのもアーマッドとスタイルが似ていたせいですが、それにとどまらず曲のレパートリーにも影響を与え、ついには名演「枯葉」(Somethin' Else所収)でアレンジからなにから全てアーマッドのスタイルを導入するほどになります。ここではマイルス、コルトレーンともお休みでピアノトリオの演奏となります。「アフター・アワーズ」というタイトルの、セッションが終わった後のけだるい雰囲気をあらわした曲がありますが、このアーマッド・ブルースもまたそんな感じです。

7曲目の "Half Nelson" はマイルスの作曲。サボイ・レコードに初リーダーとしてパーカーと共に吹き込んだ演奏がありました。この時パーカーはテナーを吹いています。『ワーキン』でのマイルスはバップ風の上下するフレーズを多用したスタイルで吹き、コルトレーンは10月のセッションということでかなり成長したソロをとりますがちょっと演奏時間が短いですね。最後は4曲目でも演奏された "The Theme" でアルバム全体を締めくくっています。

このアルバムはテーマを挟んで第一部と第二部に分かれて、まるで本当のライブみたいな感覚で聴くことが出来ます。またコルトレーンをフィーチャーしてみたりピアノトリオにやらせて自分たちは休んだり、実際のセッションを彷彿とさせます。だから「ワーキン」(営業、バイショウ)ってことなんでしょうかね?(笑)

Tags: Coltrane, John · Davis, Miles · trumpet

1956 Series (4)

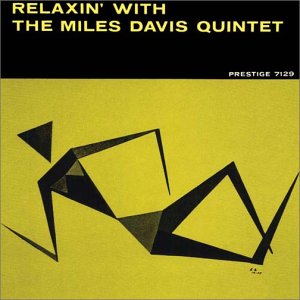

Ing4部作の中で私がもっとも気に入っているのがこの『リラクシン』です。世評的には「ヴァレンタイン」の魅力一発で『クッキン』の方に人気が集まっているようですが、個人的にはこちらを強く推しています。一頃は「最初に聴くべきジャズはなんですか?」と質問されると、決まってこのアルバムを推薦していました。理由としては、1)スタジオの雰囲気が良く捉えられている、2)ほとんどがミュート付きで演じられている、3)4部作の中ではもっとも「アルバム・コンセプト」が感じられる、ということです。

一曲目、"If I Were a Bell"が始まる前、録音ブースからスタジオへの声"Take one!" というのが捉えられ、その後あのビッグベンの鐘の音が演奏されるところ、さらに「ベル」が終わって、二曲目のバラッド"You Are My Everything"に進むとき、最初レッド・ガーランドがパラパラと単音でイントロを弾くと、マイルスが口笛を「ピィーッ」と吹いて止めさせ、「ブロック・コードで」と指示します。この辺のやりとりが実にジャズを感じさせるのです。

マイルスというとやはり、ミュート・トランペットです。ミュートとはラッパの先に差し込む金属製の筒のことで、これを差し込むと音がほっそりした独自の表情になるんですね。マイルスの場合、このミュート・トランペットの音がソロのフレーズとよく合っています。(あるトランペッターに訊くと、「ミュートのほうが音が出し易いんだよ」という話でしたが・・・)2曲目の"You Are My Everything"のミュート・サウンドは絶品で、マイルスが録音後ぐったりと疲れるのはアップテンポの曲ではなく、こういったスローテンポのバラードだといわれていますが、とても丁寧な音使いの演奏です。つづく "I Could Write a Book" もロジャーズ?ハートのコンビの作詞作曲によるスタンダードですが、ミュート演奏をしています。

4曲目はやはりミュートによる"Oleo"。いわゆるリズムチェンジの曲です。リズムチェンジというのは「アイ・ガット・リズム」のコード進行(チェンジ)を用いた曲で、そのため「リズムチェンジ」と呼ばれ、別名「B♭循環」とも言われます。無伴奏でマイルスがAメロを吹き、二回目でベースとドラムが入ります。Bメロ(サビ)はピアノ。その後のAメロはトレーンが吹きます。マイルスのソロのパートもかなりアレンジ色が強く、ドラムはとピアノはサビだけ入ってそれ以外のところはベースを従えてのソロとなっています。まさか、マイルスが「俺のソロのバックではピアノを弾くな、ドラムを叩くな」と言ったわけではないと思いますのでアレンジでしょう(笑)。しかし、こうしたアレンジのせいでグループ表現としてのまとまりが感じられ非常に面白い演奏になっています。

5曲目の有名なスタンダード "It Could Happen to You"もミュートで演奏されます。ここではマイルスもさることながら、コルトレーンがよく頑張ってすばらしいソロを繰り広げています。これは5月ではなくて10月の録音。コルトレーンの進歩が感じられます。最後の曲は "Woodyn' You"。ガレスピーの書いたアップテンポのバップ曲ですが、マイルスはこの曲だけオープンで吹いています。こちらも10月の録音ですがコルトレーンはあまりフレーズが構築されず、バラバラな感じで吹いていますね。同じ状況でもロリンズならそこに必然性が感じられるのですが、コルトレーンがバラバラなフレーズ吹くと単に「思い浮かばなかったんじゃないの」と思えてしまうのは偏見でしょうか?(笑)この後、「もう一回録らない?」というプロデューサーの声に対して、マイルスが"Why!"(「何でやねん?」)と応じ、その後ろでコルトレーンが「ビール、ビール」と言っているところが録音されています。しかし、私の持っているのとは違うCD(ここで紹介するのはひょっとするとそちらかも知れません)だと「栓抜きどこ?」という会話まで入っているそうです。生々しいですね。

最後の曲を除いて全部ミュートで演奏しているところや、ミディアム・テンポの演奏メインで収録されているところから、聴いてリラックスできるアルバムということで「リラクシン」と名付けられたのでしょう。この頃、まだアルバム・コンセプトという概念がなかった時代に編集ものとはいえここまでアルバム・カラーを統一したマイルスは『直立猿人』のミンガスとならんで先見の明があったと思います。

Tags: Coltrane, John · Davis, Miles · trumpet

1956 Series (3)

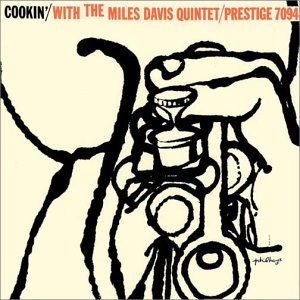

マイルスの「マラソン・セッション」という言葉があります。これはマイルス・デイビスがプレスティッジ・レーベルに1956年5月11日と10月26日にそれぞれ14曲と12曲吹き込んだレコーディング・セッションを指します。一日で10数曲の録音など考えられませんでしたから「マラソン」と冠されたわけですね。プレスティッジではこの時吹き込んだ録音を4枚のLPに分割し、5年かけて小出しに発売しました。この売り方のほうがよっぽど「マラソン」ぽいですが、どうしてこんなことが起きたのでしょう?ご存じの人も多いと思いますが、この陰には実に面白いエピソードが隠されていますので、少し長くなりますが油井先生の説明を引用しましょう。

1955年7月ニューポート・フェスティバルにおけるマイルス・デヴィスは、一夜にして名声を確立した。

この演奏をきいたCBSコロムビアの首脳部は、マイルスが同年秋レギュラーコンボを作ったのを機会に専属契約の話を進めていた。マイルスも乗り気だったが、プレスティッジにはあと一年間、アルバムにして4枚分の契約が残っていた。CBS側は、マイルスがコンボを作ると同時に2曲、プレスティッジへの録音の合間を縫って一枚分の録音をとり「プレスティッジの契約が消滅するまでは絶対に発売しない」という堅い約束を交わしたのである。俗な言葉でいえば、ツバをつけておいたのだ。

マイルスは56年5月11日と10月26日、たった二日間で、曲数にして25曲、LP4枚分をワン・テイクでとってしまった(筆者注、Tune Up---When Lights Are Lowを一曲として数えると25曲)。情報の流れるのは早い。それと察したプレスティッジは再契約を迫ったが、マイルスは条件を出した。「20人の一流プレイアーを集めて、ギル・エヴァンスに編曲指揮をしてもらうLPをつくりたい。やってくれるなら再契約に応じよう」

プレスティッジに、そんな金のかかるLPが出来るわけはなく、マイルスはまんまとCBSに移籍した。移籍すると言葉通りギル・エヴァンスと組んで「マイルス・アヘッド」という傑作をつくったのである。プレスティッジも負けてはいない。CBSの宣伝力で、マイルス株が上昇する気運に乗じて、二日間で録音したLPを一年に一枚の割で小出しに発売し、4枚目が出たのはなんと5年後の1961年のことであった。だがCBS側も負けてはいなかった。「プレスティッジのはオクラ・テープで、当社のは新吹き込みである」ことを強調するために、二度とプレスティッジ時代のメンバーをそのままは使わず、キャノンボールを加えたり、ピアニストを変えたりした。

まあ、これぐらい図太い神経がなければマイナー・レコード(プレスティッジのこと)はたちゆかぬのかもしれない。(油井正一著 『ジャズの歴史物語』)

全く狐と狸の化かし合いのような話ですが、その4枚とは、今回紹介するCookin'の他、Relaxin', Workin'そしてSteamin'です。すべて語尾が"in'"となっていますがこれは"ing"の省略形で、そのためこれら4枚を「ing4部作」と呼ぶことがあります。以前、「これはイング4部作と呼ぶべきか、それともアイ・エヌ・ジー四部作と呼ぶべきでしょうか?」と質問されたことがありましたが、分かりません(笑)。好きな呼び方でいいのじゃないでしょうか?メンバーは第一次黄金クインテット、つまり、マイルス、コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズです。

これら4部作には冒頭にキャッチーで印象に残るスタンダードが配されています。『クッキン』の場合は"My Funny Valentine"、『リラクシン』の場合は"If I Were a Bell"です。これは結構便利な特徴で「『クッキン』てどれだっけ?」と迷った場合は「ヴァレンタインのやつ」と覚えておけば済むようになっているわけです(笑)。

さて、その「ヴァレンタイン」ですが、ここでの演奏は実に詩的で歌心に溢れています。マイルスのアレンジでしょうがレッド・ガーランドのイントロからマイルスが歌心豊かにテーマを吹きます。しかし、このテーマを徐々に解体していきアドリブになだれ込んだあと、イン・テンポでガーランドのソロ、これが結構いい。その後半でリタルダンドをかけて、Bメロから再びマイルスのソロに入ります。コルトレーンの『バラッド』ファンには申し訳ないですが、ここはコルトレーンが入らなかったのが正解、端正に仕上がっています。

二曲目は "Blues by Five"、ブルースです。マイルス、コルトレーンとも申し分のないソロをとりますが、特にここでも張り切っているのがレッド・ガーランドです。自分の曲だからでしょう、フィリーとの4バースも全部引き受けています。つづくロリンズのリフ曲、"Airegin"(「エアジン」と呼びます、意味はNigeria=ナイジェリアのアナグラム)ではフィリーが爆発します。フィリーの特徴に「フィリーショット」と呼ばれるリムショットがありますが、ここではまさに満点のショットをきかせてくれます。アドリブに入る瞬間のマイルスもすごい気迫。この数小節はハードバップの聖典でしょう(いや、むしろこの4部作すべてが聖典でしょうね)。"Tune Up"はマイルスの作曲。ハードにがんがん攻めていくマイルスの姿がくっきりと浮かび上がります。その後半から"When Lights Are Low"に代わります。マイルスはこの曲とか、"Bye Bye Blackbird"のようなテンポになると実に歌うソロをとりますね。ここでのコルトレーンはまだいまいちフレーズが構成されず荒削りです。これが58年になると目を見張るほどになるのですから、彼の努力がよく分かります。

ライナー・ノーツ(ジャケット裏の解説)に書いてあったのですが、この「クッキン」というタイトルはマイルスが付けたようです。「結局俺たちがやったことは、スタジオに入って(曲をうまく)料理しただけだからな」。

Tags: Coltrane, John · Davis, Miles · trumpet

1956 Series (2)

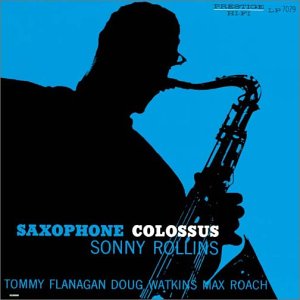

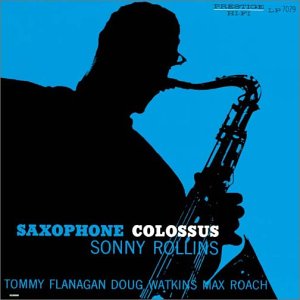

すべてのジャズアルバムの中でもっとも有名な一枚で、ほとんどのジャズ入門書や解説書でも、必携中の必携としてこの一枚を取り上げています。さらに、レコード店などでもジャズキャンペーンをやるときこの一枚を筆頭に掲げることが多い。ある人は漱石の『坊つちゃん』になぞらえ、「ジャズマニアだと却って手を出しにくいほどに基本中の基本である」と妙な逆説を用いて持ち上げてみたり、果てはこの名盤を貶すことで自分のオリジナリティーを出そうとする天の邪鬼評論家まで湧いてくる始末。それだけでは飽きたらず、録音技師のルディー・ヴァン・ゲルダーの技法についてとやかく言われたり、アルバムジャケットの異同(私の場合もLPではシルエットが真っ黒なのですが、CDのシルエットは微妙に顔が見えています)について騒がれたりと、もうやられ放題。少し気の毒になるほどの弄られ様です(笑)。もはやこのアルバムについて語ることなどないような気もします。

このレコードを買ったのはだいぶ前でしたが、その頃あまり受け付けない曲がありました。"St. Thomas"です。最近でこそ克服できたようですが、もともとラテンリズムを聴くとなぜか緊張してしまい、この名曲もご存じのようにカリプソですからテーマ~カリプソによるアドリブ~ドラムソロあたりまでは聴いていて肩が凝っていました・・・今ではラテンも平気なので何でそうだったのかちょっと分かりませんが。その分、ドラムソロが終わってから4ビートになってロリンズのソロ?トミフラ(ピアノ)のソロあたりは、ある種の解放感を味わいながら聴いていた思い出があります。今思うと変な聴き方でした。

このアルバムは問題作、時代を示唆する作品という意味での傑作じゃないんですよね。むしろロリンズがどれほどすばらしい歌い手であるかということを示しているんです。ロリンズは「セント・トーマス」の出だしの部分なんか聴いても分かるように、本当にアドリブしている。つまり、一からメロディーを創り出していくタイプのジャズマンなわけです。こういうタイプはそんなに多くなくて、マイルスだってどう聴いてもあらかじめラインの流れとか練ってから演奏しているし、それ以外の人たちは多くのストックフレーズを順次組み合わせながらアドリブしていくっていうタイプが大半です(ブラバン・ジャズじゃないから、書き譜ってのは少ないでしょうが)。そんな中でロリンズは一からアドリブしていく人だったわけです。こういうタイプは成功すればいいけれど、失敗するとフレーズが停滞して、アドリブだかリフだか分からないようなことになる場合もあります。だから、ロリンズのアルバムって構成的だったりテーマを持っていたりという作為性が少ないのですが、その分曲によって出来不出来があり、一枚のアルバムがもたらす満足感っていうのがいまいちなのです。ところがこの『サキコロ』は曲がカリプソ(St. Thomas)、バラッド(You Don't Know What Love Is)、マイナー(Strode Road)、スタンダード(Moritat)、ブルース(Blue 7)と網羅されている上に、それぞれが全く破綻せずに完成しているんですね。こんなことは天才ジャズマンのアルバムとしても稀有なことです。その稀有なことが実現してしまった稀有なアルバム。それが『サキコロ』です。共演者はドラムがマックス・ローチ、ピアノがトミー・フラナガン、ベースがダグ・ワトキンスです。

Tags: Flanagan, Tommy · Rollins, Sonny · tenor sax

1956 Series (1)

1956年は「モダンジャズの当たり年」といわれていますが、これは何よりもまず、次の4作品が誕生した年だからだと思います。それは、ミンガスのPithecanthorpus Electus (『直立猿人』)、ロリンズのSaxophone Colossus、 マイルスの『プレスティッジ・マラソンセッション』、モンクのBrilliant Corners です。この4作品を頂点として、この年ジャズ界では前代未聞といっていいほどの傑作か次から次へと量産されていきます。来年は2006年。ちょうど50年目になりますから、一度ここで56年の傑作についてまとめてみようと思います。

第一回目はチャールズ・ミンガスの『直立猿人』、1-30の録音です。ミンガスという人は「怒りのミンガス」などとあだ名を付けられているように、いつも何かについて怒っているという印象があります。メインの対象は人種差別ですが、そのほか環境問題やジャズ・ビジネス、他のプレイヤーの姿勢などとにかく何かにつけて怒っている感じがするんですね。だから聴いていると暑苦しいし鬱陶しい、どっか余所でやってよといいたくなるような演奏も多い。その「怒りのミンガス」第1作目が『直立猿人』だと言われていますが、ここではまだ怒りそのものをぶつけているのではなく、ともかくも音楽に昇華しているので聞いていて鬱陶しいという程ではありません。いや、具象的なものと抽象的なものとの配分、組織的なものと非組織的なものとの融合、個人のソロとグループ表現とのバランスという点で、きわめてすぐれた作品だと思います。エリントン的なんですね。モダンジャズ化されたエリントンとでも言いましょうか。

タイトル曲の "Pithecanthropus Erectus"。一応4楽章の構成になっているようで「進化」?「優越感」?「衰退」?「滅亡」という表題がつけられていますが、あまり気にしないことです。この演奏の醍醐味はミンガスの推進力を持ったベースの元に叙情的なソロと混沌とした集団即興演奏が交差し、一つの雰囲気を作り上げているところであって、ミンガスの歴史観ではないのですから。とくに後半にいたってマクリーンのアルトとモンテローズのテナーが通常のフォームを逸脱して先鋭的なサウンドを発散させていくところは、後のフリージャズの先駆けとなるような、それでいてプリミティブなサウンドに先祖返りしているような独特の雰囲気を生み出しています。

2曲目 "A Foggy Day" はガーシュインのスタンダードですが、描写音楽で街の雑踏(ロンドンか?)を再現するイントロから始まります。テーマ、アドリブに入ってもバックで警笛の音や交通整理の笛の音などが合間に挟まれて独特の演奏となっています。しかし、この曲でもっとも魅力があるのは、ミンガスのベース(バックでもソロでも)で、非常に力強く演奏全体を推進させています。イメージとしてはジミー・ブラントンがいた頃のエリントン・オーケストラのようです。3曲目の "Profile of Jackie" はタイトルが示すとおり、ジャッキー・マクリーンのアルトを大きくフィーチャーしたバラードです。しかし、ここでも単なるバラード演奏に終わらずわずかですが集団即興演奏の要素が含まれています。

「直立猿人」ほど複雑な構造にせず、自由なソロのスペースを増やしたのが最後の曲 "Love Chant" です。最初聴いたときは、「ラブ・チャント」のほうが好きでした。「直立猿人」のほうは少しシバリがきつく、プレイヤーも伸び伸びしていないように感じたからです。しかし、ずっと聴いていくにつれてテーマとソロの有機的な結びつきという点ではやはり「直立猿人」の方が一段すぐれていると思えるようになってきました。

ビバップから一歩前進して、アルバム全体としての統一感やテーマとソロの結びつき、グループ表現などを重視する演奏が徐々に増えてくるのはこのころからだと思います。この方向でミンガスが進んでいけば良かったのですが、彼には噛みつかなければならない対象が多すぎました。このアルバムのあと、徐々に戦闘的になっていき、人種問題のプロパガンダのような理屈っぽいアルバムが増えていったのは残念なことです。しかし、そのサウンドはエリントン?モンクのようにオリジナルなものであり、彼の名曲 "Goodbye Pork Pie Hat" (Mingus Ah Um 収録)がマーカス・ミラーによって取り上げられ最近リバイバルしました。

Tags: bass · Mingus, Charles

![]()