学歴社会から実力社会になったほうがいいと、学歴どころか「学」のない人がたまにご高説を述べていらっしゃいますが、そうなった時に真っ先に消えていくのはご自身だと分かっているのでしょうか?学歴社会ならば安定したコースに乗っていけば、ある程度の保証があるのに対して、実力社会といったら、あんた、実力すらないあなたには厳しい社会だよ、と言いたいわけです。

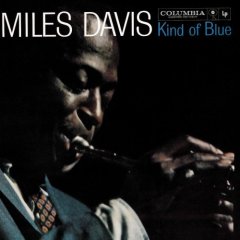

などと思いっきり皮肉を言っていますが、このアルバムとどういう関係があるんでしょう?『カインド・オブ・ブルー』を語るとき、いわく「コード進行の呪縛に囚われていたジャズ界を解放した」、「バップの限界を打ち破りより自由な演奏をもたらした」などという紋切り型が横行していますが、これと上の図式とがよく似ているなと思ったわけです。バップが呪縛であってモードが解放というのは、ちょうど「学歴」という呪縛から「実力」という解放に向かうという神話の相似形です。確かにIII-VI-II-Vをなぞっていればそこそこ形になるバップに比べてモーダルな演奏というのは何でもありで自由ですが、何でもありすぎで、そこに本当の実力がないと単なるスケールの上下になってしまう。でも、本当に本物の、それこそ0から一瞬にして作曲できて手癖に陥らず、おまけに人に感動を与えられる人物なんていうのは限られていますからどういうことが起きるのか?結局、バップの時と同じく「らしいストックフレーズ集」なんかが出回って、それを必死で覚えて当てはめていくという、解放でもなんでもない結果に終わっています。

マイルス自身は『カインド・オブ・ブルー』を「失敗だった」といっています。これは紛れもない事実です。しかし世の中にはいったん褒めてしまった言葉を取り消せない人も多いらしくて、『自伝』の記述を全く無視して声高に自説を語って、最後は「いいからいいのである」などと寺島さん顔負けのトートロジーで言い切ってみたり、奥歯に物の挟まったような遠まわしな物言いで『自伝』そのものを貶してみたり、果ては「訳者の中山康樹の誤訳である」などと談じているので、てっきり原文をご存知がと思って尋ねたら梨の礫だったり、「ここまで言えるマイルスはやはり偉いのである、そうなのである」と話を微妙に逸らせたり、色々工夫しているわけです。

私の考えだと、これを「失敗作」と言ったマイルスが実際に狙っていたのは、例えば第2次黄金カルテットや『ビッチ』、あるいは『アガルタ』『パンゲア』のようにゆるゆるフォーマットの上に実力者が一堂に会してインタープレーを行うようなスタイルだったのではないかと思うわけです。その狙いに比べて、『カインド』は曲構造こそモーダルだけれど、結局順番にソロを回し、おまけにキャノンボールに至ってはトゥーファイブに分解してソロを組み立てていたりして、結局バップの延長線上に過ぎないと思ったんじゃないか?こう推測するわけです。ポリフォニックな展開を期待していたのに結局モノローグが羅列されていくだけの展開。この辺のことをマイルスは敢えて「失敗作」と厳しく批判していると思うのです。

このアルバムの魅力は一言で言うと気配・雰囲気です。ベースソロから徐々に立ち上がってくるイキフン。これに尽きると思います。そして、これまでのジャズのように結節点を目指してドミナント・モーションを展開させて句読点を打っていくのではなく、常に浮遊した感じでうねうねと彷徨っていくソロ。このあたりが素晴らしいと思うわけです。『カインド』から遅れること40年、グレゴリオ聖歌ブームが来たり、エンヤブームが来たり、ビョークが流行したり。改めてマイルスの先見性を立証しているのは事実だと思います。

ちなみに私も「ソー・ホワット」を一度セッションでやりましたが、DドリアンからE♭ドリアンに変わるところが分からなくて、ピアニストに目で合図してもらっていました 😎

1 response so far ↓

1 sacd_review // Aug 27, 2007 at 10:48 pm

初めまして。

「訳者の中山康樹の誤訳である」について以前記事を書きましたので、よかったらご覧下さい。

http://blog.livedoor.jp/sacd_review/archives/50340429.html

Leave a Comment