1950年にデッカのラストレコーディングが終わり、契約が切れたビリーは、その後大手のレコード会社と契約を結ぶことができず、アラジンなるマイナーレーベルと仕方なしに契約を結んでいました。一方、麻薬所持裁判で有罪となり刑を受けた彼女は、悪名高き「キャバレーカード」を没収され、ニューヨークのクラブ(酒を出す店)での仕事が一切出来なくなりました。この「キャバレーカード」制度は廃止される1967年までジャズミュージシャンを苦しめてきた稀代の悪法で、一度罪を犯してしまったものは、それを償ったあとでも酒類販売の店では働けない(必要な「キャバレーカード」を没収される)というものです。悪法の悪法たるゆえんは、犯罪経験者の更生と社会復帰を妨げて「法が更なる犯罪者を仕立て上げる」役割を担っていたこと、そして当局の恣意的な運用によってあるものには法が適用され、あるものには抜け道を与えていたことだといわれています。ビリーも、このクソみたいな政治的・人種差別的な制度のためニューヨークではコンサート(ホールのように酒を出さないところでは働けた)、ニューヨーク以外の地域ではクラブで歌うといった生活を余儀なくさせられていました。しかし、この頃は夫ルイス・マッケイとの関係も順調で、新しい一歩を踏み出そうと懸命だったビリーはボストンのクラブ「ストーリービル」でスタンゲッツらを従えて好調ぶりを見せ、ジャズプロデューサーとして売り出し中のノーマン・グランツが彼女との契約に興味を示し、1952年の4月ごろ(一説には4月21日)彼のプロデュースの元マーキュリーレコードに8曲を吹き込みます。ここにいわゆるヴァーヴ時代が幕を開け、これは1957年まで続きます。

ヴァーヴ時代の特色は、

1)グランツの努力もあって、レパートリーに広がりを見せていく

2)バックミュージシャンがモダンがかった中間派の連中が占め、4ビート中心

3)いわゆる衰退期といわれるように、声が徐々に衰えていく姿を捉えている

と言えます。

デッカ時代からこのかた、ビリーはレパートリーの拡大にはあまり意欲的ではなく、いつも歌いなれた歌を歌いなれた方法で歌っていくことに満足していたといわれます。しかしやり手プロデューサーのノーマン・グランツは時に宥めすかし、時に脅しながらレパートリーを広げさせ、その結果何曲もの成果を生んでいるわけです。「プロデューサーとはミュージシャンが自分のやりたいことをやらせないために神が創り出した生き物」という名言を吐いたのはサッチモだったかエリントンだったかパーカーだったか、とにかく偉いさんですが、実際の芸術活動において芸術家がやりたいようにやって成功した例というのはむしろ少なく、プロデューサー、レコード会社、大衆、古くはパトロンや教会といった諸勢力からの掣肘を受けつつ、それでも傑作を物していったというのが真実です。むしろ、そうした掣肘があっても傑作を生み出せるのが大芸術家たるゆえんかも知れません。いずれにせよ、ノーマン・グランツはビリーの才能を見抜き、常に現状よりも一段高い目標に挑戦させることによってビリーの可能性をさらに引き出したといわれています。同じことはジョン・ハモンドも行っていたのですが、その頃のレディーはまさに日の出の勢い、人の意見なんか聞く耳持たず、一方のハモンドも一本気な人で、硬軟使い分けるような寝業師のテクニックを持っていなかったため、衝突し物別れに終わり、その後2人が再びかかわることはありませんでした。

バックが4ビートになったというのはビリーにとっては少しマイナスなことで、本来ビリーの自由な歌い方は隙間の多い「ブンチャ」の2ビートでこそ発揮される性質のものです。ヴァーヴ時代に聴かれる「チンチキ」の4ビートだとこの隙間が埋められてしまい、ビリーの自由が制約されてしまっています。しかし時代は50年代。いったい誰が「ブンチャブンチャ」の2ビートを喜ぶでしょうか?それに4ビートとはいえ、 "Please Don't Talk about Me When I'm Gone" といった新しいレパートリーでは自由闊達にメロディーを組み替えていて、一概にこれがマイナスになったとは言い切れないように思います。そしてバックミュージシャンのはつらつたる4ビートのソロと共に、新生ビリー・ホリデイの姿がここには聴かれるわけです。

声の衰退はもはやごまかしようもなく、それをカバーするために節回しで何とか歌い継いでいくという場面が見られるのもこの時期の特徴です。これはもう、どう言い繕っても仕方のないことなのですが、それでも不思議と同じ声なんですね。つまりブランスウィックの録音を聴いた直後に最晩年の歌を聴いても、同じ人が歌っているということがはっきり分かるわけです。これは私自身経験したことで、ブランスウィックとかコモドア時代の吹込みしか聴いたことがなかったある日、『レディー・イン・サテン』の歌声がラジオから流れてきた時、何の解説も予備知識もないまま「これはビリー・ホリデイである」ということが即座に分かりました。同じ人なんだけれど、楽器の調子が悪いとかリードが痛んでいる、そんな印象です。そう、ビリーの声はリード楽器、つまりサックのサウンドなんです。同じ奏者が演奏しているので全体としての一貫性は保たれつつも、調子によって違いがある、そんな印象です。そして、その一貫性こそが「ビリー・ホリデイというジャンル」そのものであり、どんなに声の調子が悪くても、いや悪いからこそビリー・ホリデイの心が聞こえてくる。数個前の記事に「ヴァーヴ時代は心の時代である」と書いたのはこういったわけです。ビリーと長年共演してきたバック・クレイトン(tp)は「ヴァーヴ時代こそ、本当に聴くべき時代である」といった意見を述べていますが、私も最近、この意見に傾きつつあります。

ということで、ヴァーヴ時代のネガティブと言われていた面も、裏側から見ればポジティブな捉え方が出来るわけですが、この時期の一番ネガティブな点はコレクションの面倒くささにあると思います。コロムビア時代はSP時代なのでLPというフォーマットのアルバムはなかった。LP時代になって耳のいい先哲たちがこの時代のアンソロジーを編み、それを検討しあうことによって、むしろ定番的なトラックというものが形成されてきたわけです。私も全集を聴いたりして、コロムビア時代の選集が本当にいいトラックを集めているか検討したことがありましたが、まず間違いないといっていいでしょう。いっぽう、ヴァーヴ時代はLP時代。ビリーの歌もアルバム単位で発売されてすっきりしているようですが、実際にはそれが後にミックスされたり分割されたりで、むしろ分かりづらいこと夥しい。ということで、どういう単位でアルバム紹介をしていったらいいのか迷うのがこのヴァーヴ時代です(そういう意味で全集を買い求めるのが一番手っ取り早いかもしれません)。

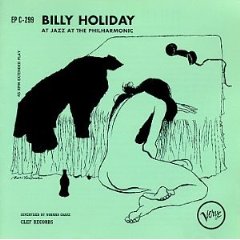

このブログではオリジナルフォーマットにこだわらず、現在入所可能なトラックをうまく振り分けた形でヴァーヴ時代のビリーを紹介していきたいと思います。その第1回目は Jazz at the Philharmonic: The Billie Holiday Story, Vol. 1 ですが、このアルバムからして面倒くさい。このジャケットは以前に邦題『ビリー・ホリデイの魂』というタイトルで発売されたアルバムと同一のものです。違いは色のみ。今回のアルバムが緑なのに対して、LP時代のそれは肌色でした。イラストはデイヴィッド・ストーン・マーチン。ヴァーヴに数々の名ジャケを残しているイラストレーターです。素っ裸の女性がベッドの上で泣き伏せていて、傍らには毛皮のコート、そして電話の受話器。右下にあるのはコカコーラの瓶でしょうか?このLP盤は名盤の一つで、A面に1945-46年のJATP (Jazz at the Philharmonic) コンサートにビリーがゲスト出演した時のトラックを配し、B面にはヴァーヴに移籍したあとのスタジオ録音を配したものでした。これを聴くと全盛時代(1946)のレディーの声と衰退期のそれとを対比して聴けるし、段々考えていくとB面を聴いていることのほうが多かったりして、なかなか巧みな編集がなされていました。

いっぽう今日紹介するCDは1946年のJATPコンサートからのトラック+αに加えて、1957年吹き込みの Ella Fitzgerald and Billie Holiday at Newport アルバムからビリーのトラックを抜粋したもの、そして未発表テイクや The Seven Ages of Jazz というライブ録音から取ったトラックのコンピになっています。つまり、ライブ集。ノーマン・グランツとの正式な契約は'52年を待たなければなりませんでしたが、それ以前にも彼の組織したJATPというコンサートバンドに客演していたため、'45-'47年のコンサートが収められているわけです。

1曲目の "Body and Soul" から11曲目の "He's Funny That Way" までが旧盤におけるA面ですが、3曲目の "I Cried for You" 4曲目 "Fine and Mellow" 5曲目の "He's Funny That Way" は新たに加えられたテイクです。この中で特に聴くべきトラックは8曲目の "All of Me" で、コロムビアでレスターやテディーとやったヴァージョンとはテンポも演出もまったく異なり、比較的アップテンポでぐんぐん進んでいきます。このトラックは以前岸本加代子が出ていた森永ココアのCMに使われていたので印象深い1曲です。また10曲目の "Travelin' Light" はレイドバックしたテンポで語りかけるように歌われていて心にしみてきます。タイトル「身軽な旅」とは男性と別れた生活のことです。このようにここで聴かれるトラックは押しなべて「男に捨てられて哀れな私」をテーマにしたもので、テンポも一様でこの時期のビリーの姿勢「歌いなれた歌を歌いなれた方法で歌っていく」に終始しているという弱点も見られます。

3-5曲目と13-16曲目はこれまでオムニバスに収められていたもの。後者は'47年5月24日のコンサートで、実はこの時ビリーは麻薬所持で逮捕されていて、取調べの休憩時間に急遽カーネギーホールに車で乗りつけ歌ったものです。身辺のゴタゴタなど微塵も感じさせないプロの歌い手としてのレディーが垣間見られる瞬間ですが、それでもよく耳を傾けるとどこか暗くて不安なムードが漂っているのが聴き取れるのは気のせいでしょうか?

この後約1年にわたり彼女は投獄され'48年3月16日に仮釈放されるまで第一線から退くことになります。

20-26曲目は彼女にとってヴァーヴでの最後のアルバムとなる Ella Fitzgerald and Billie Holiday at Newport からのトラックで'57年7月6日のライブ録音。しかし驚くのはその音質で、上記'40年代のライブ録音がお世辞にもすばらしいとは言いがたいのに対して、こちらのライブ録音は拍手さえなければスタジオ録音と間違うほどのものです。声のほうは相当に苦しそうで、雑誌『ダウンビート』も「語りかけるような歌い方で、彼女の弱々しくしわがれた声がステージセットの間を震えている」と評していますが、私にはそれほど悪いものだとは思えません。選曲においてもテンポにバリエーションがあるし、21曲目の "Nice Work If You Can Get It" ので出しなんか、少女のように可憐な声で歌っています。 "Willow Weep for Me" もグルーヴしているし、「ラバカン」では「ストーリービル」のライブで気になった "The moon was (is) new" の単調な節回しを避け、様々なタイミングで歌い分けているところなど実にすばらしい。コロンビア時代からずっと歌い続けている "My Man" は結晶化したような曲で、デッカの吹き込みとほとんど変わることのない解釈で歌われていますが、歌詞の理解がより深化しているように思われます。 "What a Little Moonlight Can Do" を聴くとどうしてもコロムビア時代の圧倒的なパフォーマンスを思い出して、その違いをあら捜ししてしまうことがありますが、これはこれで名演だと思います。エンディング処理はこの時期の定番フォーマットのようです。

29-30曲目は'58年9月26日に行われた The Seven Ages of Jazz というコンサートからのもので、こういうコンサートをプロデュースするのは歴史好きのレナード・フェザーらしいといえばらしいです。

このアルバム(CD)はライブ録音集ですが、レディー・デイのさまざまな時期を網羅したものとして必聴の一枚です。

0 responses so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment